Grußwort

Grußwort von Dr. Birgit Pfeiffer, Präses der Landessynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)

Präses Dr. Birgit Pfeiffer stellte fest, die Kirchen seien „in rauen Zeiten unterwegs“. Die letzte Synode der EKHN habe sich neben dem Thema Sexualisierte Gewalt und dem Schutz von Demokratie und Menschenrechten mit Einsparmaßnahmen in Höhe von 20 % des kirchlichen Haushalts befasst. Es gehe um eine Neuaufstellung auf allen Ebenen der Kirche, was mit hohem Änderungsbedarf in aller Strukturen einhergehe. Auch würden sämtliche Verwaltungsprozesse überprüft. Pfeiffer sagte, sie wünsche sich in diesen Themen mehr Zusammenarbeit und Synergie zwischen den Landeskirchen, „damit nicht alle dieselben Fehler machen“. Auch die Wahl der Nachfolge von Kirchenpräsident Volker Jung im September beschäftige die EKHN intensiv.

TOP 20 Maßnahmenplanung 2024-2028 inkl. Maßnahmen außerhalb der Maßnahmenplanung

Vorerst letzte Planung zusätzlicher Maßnahmen

Mittel für zusätzliche Maßnahmen sollen um 30 % gekürzt werden– ab 2025 keine weiteren Planungen. Die sogenannte Maßnahmenplanung betrifft befristete Projekte, die außerhalb der Regelaufgaben der Landeskirche finanziert werden. Die zunehmend schlechte Finanzlage zwingt nun zu starken Einsparungen. Die Berichte wurden zur Kenntnis genommen; konkrete Beschlüsse werden folgen. Die Landesynode stimmte der Verwendung der verfügbaren 666.700 Euro (ehemals die „synodale Million“) wie eingebracht zu.

Bericht des Oberkirchenrats

Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters, Finanzdezernent im Oberkirchenrat, stellte die Maßnahmenplanung vor, die bei der Herbsttagung der Landessynode als Bestandteil des Doppelhaushalts 2025/2026 beschlossen werden soll.

Peters erläuterte, die Maßnahmenplanung bündele Teile des Haushalts, die nicht auf der

Fortschreibung bisheriger Arbeit bestehen, sondern aus befristeten Projekten und neuen Daueraufgaben. Bislang standen dafür jährlich 8 Mio. Euro zur Verfügung, von denen eine 1 Mio. für inhaltliche Schwerpunktsetzungen der Landessynode bestimmt waren. Im Sinne der Haushaltkonsolidierung (siehe auch TOP 21) sollen diese Beträge um 30% gekürzt werden (5,3 Mio. Euro gesamt, davon 0,7 Mio. Euro für die Schwerpunkte der Synode).

Aus dem Anteil des Oberkirchenrats wird laut Peters folgendes finanziert:

- Kosten des Interim-Quartiers des Oberkirchenrats: 1,9 Mio. Euro

- Projekt Zukunft Finanzwesen: 0,4 Mio. Euro

- Regionale Aufarbeitungskommissionen zum Thema Sexualisierte Gewalt: 1,2 Mio. Euro

- Maßnahme Quartier 2025+: 549.000 Euro

- Transformationsprozesse in der Posaunenarbeit: 330.000 Euro

- Verlängerung einer 50%-Stelle in der Finanzbuchhaltung und die Fortsetzung der Ukraine-Hilfe: 184.000 Euro

Zu dieser regulären Maßnahmenplanung kommen weitere Ausgaben hinzu:

- Im Rahmen der Übergabe der Tagungsstätte Hohebuch an das Evangelische Bauernwerk in Württemberg summieren sich laut Peters verschieden Posten auf insgesamt 9 Mio. Euro, die allerdings per Sperrvermerk an einen Zuschuss des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 3,6 Mio. Euro gebunden seien.

- Abschreibungen für die Ausstattung des Neubaus des Dienstgebäudes des Oberkirchenrats: 6,2 Mio. Euro

Peters wies darauf hin, dass des Weiteren in laufenden Projekten Mittel neu beantragt würden, die in der Vergangenheit nicht verbraucht worden seien, sich aber ohne Neubeantragung nicht in die Zukunft übertragen ließen:

- Weiterführung des Projekts Erprobungsräume Popularmusik: 590.000 Euro aus Kirchensteuermitteln plus 220.000 Euro aus der Abrechnung der Maßnahme Förderung innovativer Projekte im Bereich Digitalisierung

- Förderung innovativer Projekte im Bereich Digitalisierung: 220.000 Euro

Die Höhe der beantragten neuen Maßnahmenmittel sei angesichts des Einsparnotwendigkeiten „durchaus beachtenswert“, so Peters.

Bericht des Finanzausschusses

Tobias Geiger, Vorsitzender des Finanzausschusses, berichtete darüber, welche Verwendung der verfügbaren 666.700 Euro (ehemals die „synodale Million“) der Finanzausschuss in Abstimmung mit den anderen Geschäftsausschüssen der Synode vorschlägt und brachte den entsprechenden Antrag 21/24 ein, dem die Synode zustimmte.

Der Antrag 21/24 des Finanzausschusses enthält laut Geiger folgende Verteilung:

- Maßnahme Perspektive Entwickeln: 171.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025 sowie Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 in Höhe von 155.300 Euro im Nachtragshaushaltsplan 2025

- Maßnahme Quartier 25+: Gemeinsam LebensRäume gestalten: 175.000 Euro im Haushaltsjahr 2025 sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2026 (184.000 Euro), 2027 (190.000 Euro) im Nachtragshaushaltsplan 2025

Damit seien zugleich die Anträge 03/22 (Perspektive entwickeln) und 43/23 (Verstetigung Projekt Aufbruch Quartier), erledigt, so Geiger.

Zudem hätten sich die Vorsitzenden der Geschäftsausschüsse vor zwei Jahren darauf verständigt, 2025 und 2026 nochmals zwei Teilmaßnahmen der Erprobungsräume Popularmusik aus dem synodalen Maßnahmenanteil zu finanzieren. Das Aussetzen der Maßnahmenplanung würde nun bedeuten, dass die Erprobungsräume Popularmusik nach der Hälfte der Laufzeit abgebrochen werden müssten. Um dies zu verhindern, habe der Finanzausschuss im April 2024 die Maßnahme Förderung innovativer Projekte – Digitalisierung abgelehnt, um so Mittel für die Erprobungsräume Popularmusik zur Verfügung zu haben. Danach habe der Oberkirchenrat sehr schnell Maßnahme Nr. 6110-6 Weiterführung Popularmusik 2026-2028 aufgesetzt, für das auch das Theologische Dezernat des Oberkirchenrats 100.000 Euro aus Budgetmitteln zur Verfügung zu stelle.

Im Hinblick auf den Neubau des Dienstgebäudes auf der Gänsheide wies Geiger darauf hin, dass Dienste und Werke aus Birkach sowie weitere Einrichtungen der Landeskirche in den Neubau umzögen, woraus sich dringend notwendige Einsparungen ergäben.

Geiger betonte, er wolle „die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir uns in fünf oder sechs Jahren so aufgestellt haben, dass wir wieder Mittel für Innovationen und neue Aufgaben bereitstellen können. Wir brauchen die Möglichkeit, mit Projekten Ideen auszuprobieren und über den Tellerrand hinauszuschauen.“ Jetzt sei man gezwungen zu überlegen, was künftig nicht mehr oder nur noch eingeschränkt getan werden könne. „Das sind wir nicht gewohnt, das fällt uns schwer und das müssen wir lernen.“

Aussprache

In der Aussprache äußerten die Synodalen Verständnis für die geschilderten Einsparungen und Dankbarkeit für die Fortführung der Popularmusik. Fragen tauchten unter anderem zur Umsetzung der Quartiersentwicklung in Zukunft auf.

Die Synodale Christiane Mörk (Brackenheim) bedankte sich für die Bereitstellung der Mittel, die es ermöglichen, die Popularmusik fortzuführen.

Der Synodale Kai Münzing (Dettingen an der Erms) kritisierte die Formulierung im Bericht von Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters, dass trotz Einsparnotwendigkeiten beachtenswerte Mittel beantragt seien. Kai Münzing wies darauf hin, dass zwar keine Maßnahmenplanung mehr stattfinden solle, aber gut 90 Prozent der geschilderten Maßnahmen auch künftig finanziert werden müssten. Hinsichtlich der Popularmusik warf er die Frage auf, ob diese nicht eher Daueraufgabe statt Maßnahme sei. Die Umsetzung der Quartiersentwicklung in der Zukunft bereite ihm Sorge, da es keine Mittel mehr gebe, aber man zugleich kreativ auf Veränderungen eingehen müsse.

Der Synodale Dr. Harry Jungbauer (Heidenheim) erklärte, dass die Landeskirche auch in Zukunft neue Dinge angehen werde, aber auch handlungsfähig bleiben müsse. In diesem Zusammenhang müsse sich daran gewöhnen, bei einer Investition zugleich daran zu denken, welche Ausgaben dafür gestrichen werden könnten.

Beschluss:

Der Antrag Nr. 21/24 wurde einstimmig beschlossen.

TOP 21 Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie der Landeskirche

Landeskirchlichen Haushalt zukunftssicher machen

Um die Altersversorgung der landeskirchlichen Beamten und Beamtinnen, vor Allem im Pfarrdienst, sicherstellen und gleichzeitig den Haushalt solide aufstellen zu können, muss die Landeskirche in den kommenden Jahren massiv Rücklagen aufbauen. Dafür sind einschneidende Sparmaßnahmen nötig.

Bericht des Oberkirchenrats

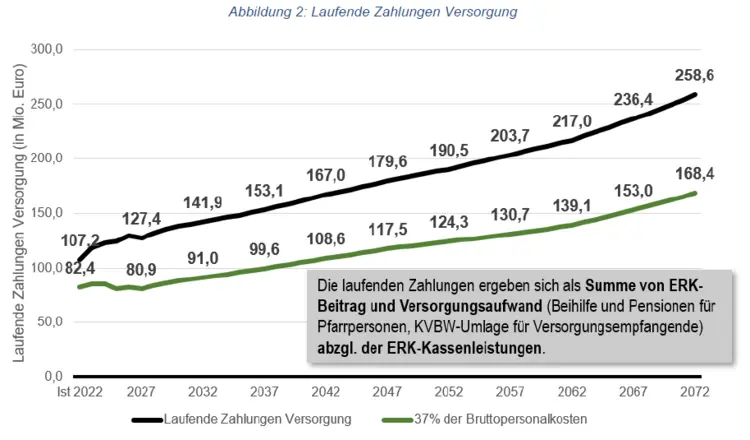

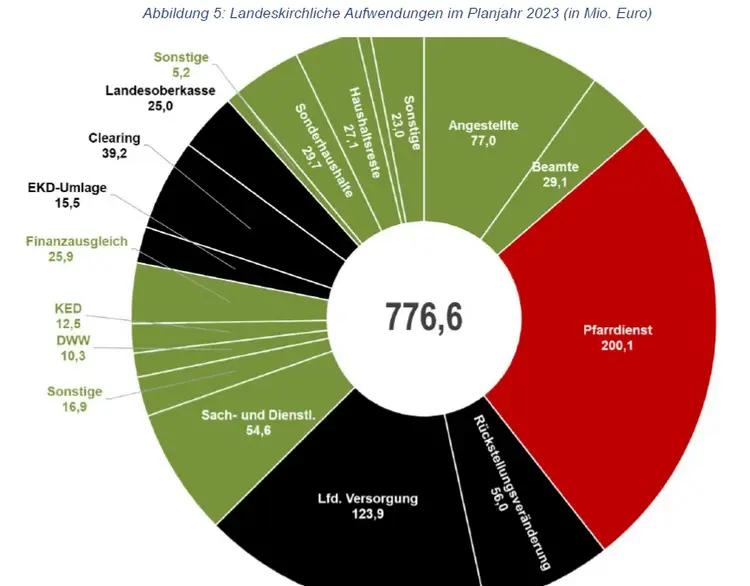

Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters, Leiter des Finanzdezernats, berichtete von der Notwendigkeit, in den kommenden Jahren massiv Rücklagen aufzubauen, um die Altersversorgung der kirchlichen Beamtinnen und Beamten – dies sind vor Allem Pfarrpersonen – so gestalten zu können, dass sie dauerhaft die landeskirchlichen Haushalte nicht belasten.

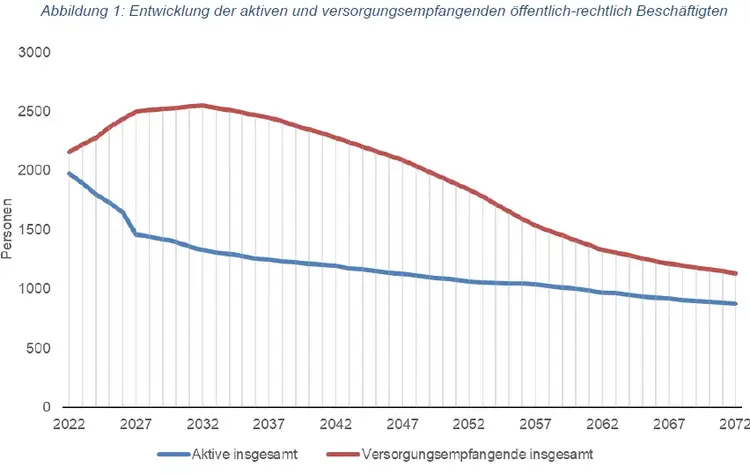

Peters illustrierte die Lage anhand des zahlenmäßigen Verhältnisses von aktiven kirchlichen Beamtinnen und Beamten und Versorgungsempfangenden: Ende 2023 seien 1.892 Pfarrpersonen und Kirchenbeamte im aktiven Dienst gewesen und 2.216 Versorgungsempfangende. Im Jahr 2032 stünden dann 1.339 Aktive 2.548 Versorgungsempfangenden gegenüber.

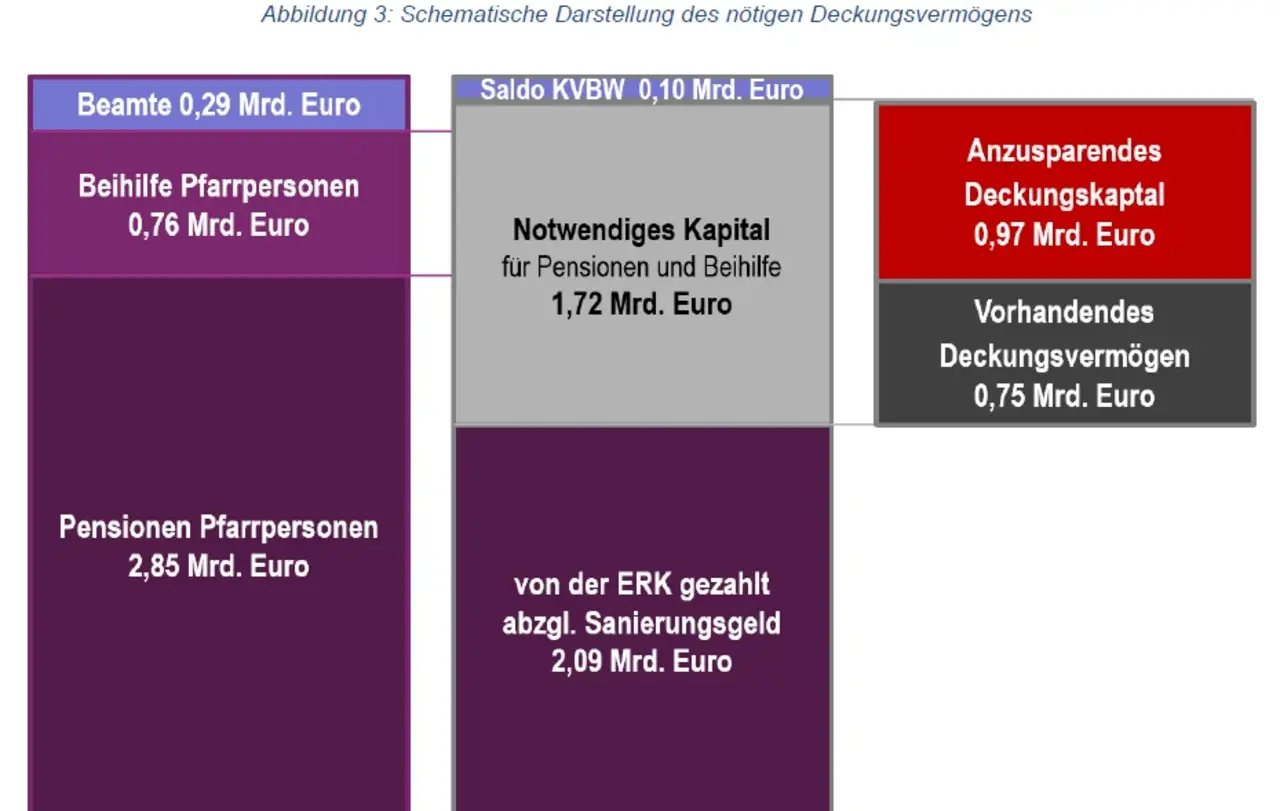

Zum Zeitpunkt des letzten versicherungsmathematischen Gutachtens (31.12.2021) hätten verbeamtete Beschäftigte in Summe Versorgungsansprüche in Höhe von 3,9 Mrd. Euro erworben. Aufwändige Berechnungen haben ergeben, dass der Landeskirche dafür rund 1 Mrd. Euro an Deckungskapital fehlt, die angespart werden müssen.

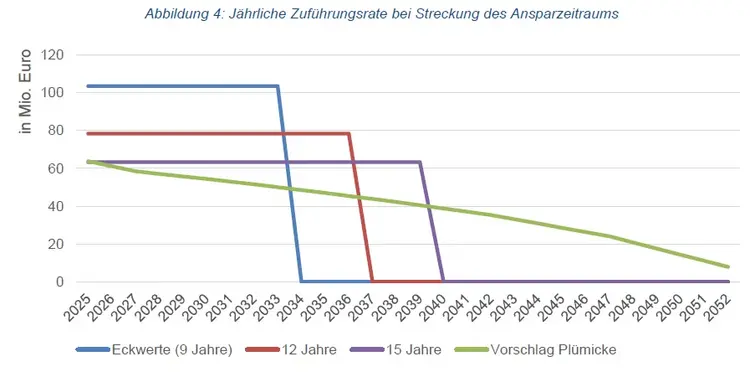

Der Oberkirchenrat habe vorgeschlagen, diese Summe auf neun Jahre (von 2025 bis 2033) zu je 103,54 Mio. Euro zu verteilen. Da zugleich die Mitgliederzahlen und die Kirchensteuereinnahmen rückläufig seien, steige dieser Betrag auf 129 Mio. Euro, um einen ausgeglichenen landeskirchlichen Haushalt sicherzustellen.

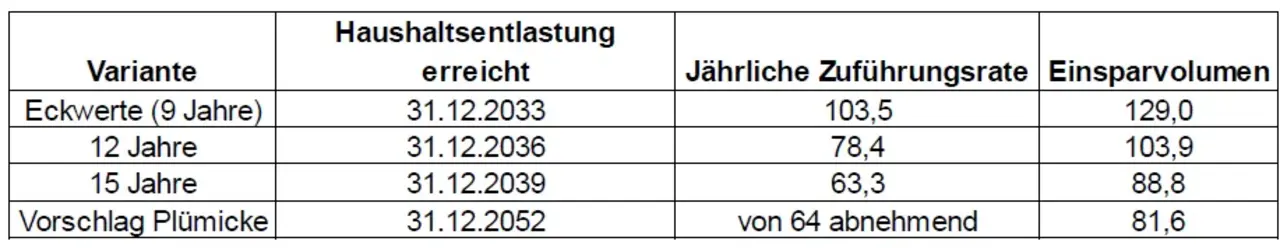

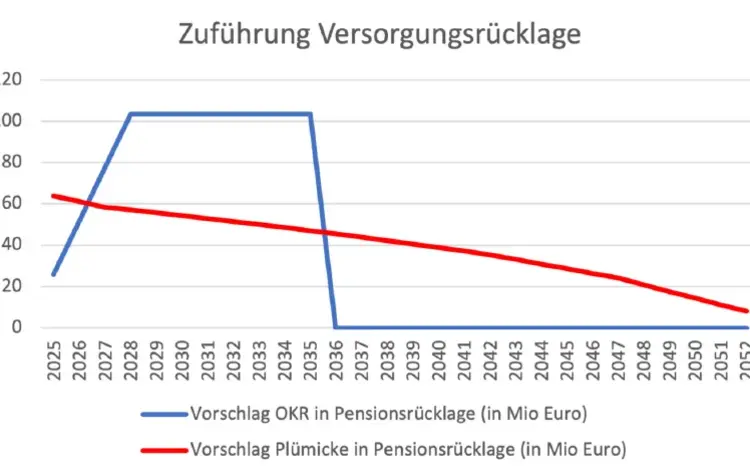

Zwischen Oberkirchenrat und dem Finanzausschuss der Landessynode seien mehrere Zeitmodelle für die Ansparung diskutiert worden: neun, zwölf, 15 und 27 Jahre. Letzterer Vorschlag war im Rahmen der Frühjahrssynode 2024 vom Synodalen Prof. Dr. Martin Plümicke eingebracht worden. Damit sinken zwar die jährlich aufzubringenden Rücklagen, zugleich aber verschiebt sich auch der Zeitpunkt der Haushaltsentlastung weiter in die Zukunft.

Der Oberkirchenrat halte aus zwei Gründen an den vorgeschlagenen neun Jahren fest, so Peters:

- Jede Streckung des Ansparzeitraums vergrößere die finanziellen Risiken.

- Es sei eine Frage der Generationengerechtigkeit, so Peters, die Deckung der finanziellen Verpflichtungen der Landeskirche so schnell wie möglich sicherzustellen: „Je früher die finanziellen Möglichkeiten geschaffen worden sind, um diese Verpflichtungen erfüllen zu können, desto früher können künftige Generationen unsere Kirche freier gestalten.“

Peters verdeutlichte die Herausforderung dieser Einsparzwänge anhand einer Modellrechnung zum Planjahr 2023: Der Haushalt habe 776,6 Mio. Euro betragen. Davon seien eine Reihe von Kostenblöcken nicht kürzbar, so dass 319,9 Mio. Euro übrig blieben, die grundsätzlich kürzungsfähig wären. Da einige Kostenblöcke sowieso entfielen, müssten in dieser Modellrechnung schlussendlich aus 278,2 Mio. Euro im Haushalt Einsparungen in Höhe von 87,3 Mio. erbracht werden – 31 Prozent.

Der Oberkirchenrat habe nun dem Finanzausschuss und dem Sonderausschuss für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte eine Priorisierungsliste vorgelegt, die jährliche Einsparungen von 66,8 Mio. Euro vorsehe:

- Priorisierungsstufe 1: Arbeitsfelder, die künftig gar nicht mehr im landeskirchlichen Haushalt fortgeführt werden sollen: 14,9 Mio. Euro.

- Priorisierungsstufe 2: Arbeitsfelder, die proportional um 31 Prozent gekürzt werden sollen: 45,9 Mio. Euro.

- Priorisierungsstufe 3: Arbeitsfelder, die proportional um 10 Prozent gekürzt werden: 6,0 Mio. Euro.

Bericht des Finanzausschusses

Tobias Geiger, Vorsitzender des Finanzausschusses, erklärte in seinem Bericht, warum der Finanzausschuss grundsätzlich mit den Sparplänen des Oberkirchenrats einverstanden sei. Zugleich stellte er zwei Anträge. Antrag 23/24 schlägt die Verlängerung der Einsparzeit von neun auf zwölf Jahre vor, Antrag 22/24 schlägt vor, „über eine Deckelung der Erhöhung der Bezüge von Pfarrerinnen und Pfarrern nachzudenken“.

Geiger wies in seinem Bericht darauf hin, die Landeskirche habe Dank üppiger Kirchensteuermittel „über viele Jahrzehnte ein System kirchlicher Arbeit aufgebaut, das weltweit einzigartig ist.“ Er sei dankbar für „viele engagierte ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, […] für die finanziellen Mittel, die unsere Mitglieder mit der Kirchensteuer und ihren Opfern und Spenden zur Verfügung stellen, […] für ein partnerschaftliches Miteinander mit Kommunen und Landkreisen und dem Land Baden-Württemberg.“ Trotz der Einsparnotwendigkeiten „bleiben wir eine Kirche, die immer noch Möglichkeiten hat und ihren Umbau gestalten kann.“

Nun, so Geiger, brauche es „Mut zuzugeben, dass unsere Angebote und Formate für immer mehr Menschen nicht mehr andockfähig sind […] die Bereitschaft, zuzuhören und dann hoffentlich neu sprachfähig zu werden […] die Kraft, Liebgewonnenes und Langzeitgewöhntes loszulassen. Nicht weil es in der Vergangenheit falsch war. Sondern weil in einer sich verändernden Gesellschaft Änderungen gefragt sind.“

„Wir haben unser Kanalsystem zur Kommunikation des Evangeliums in den vergangenen Jahrzehnten ausgebaut und ausdifferenziert“, so Geiger. Jetzt müsse man sich eingestehen, dass „die Mittel und die Mitarbeiter nicht mehr zum Betrieb und zur Bauunterhaltung reichen.“ Geiger fragte, wie es um „unsere kirchlichen Kanäle bestellt“ sei, „mit denen wir das Evangelium in Wort und Tat kommunizieren? Dienen wir den Menschen mit der frohen Botschaft? […] Wenn wir uns dieser Frage ehrlich und konsequent stellen, dann werden wir aus den anstehenden Umbaumaßnahmen nicht geschwächt, sondern gestärkt hervorgehen.“

Mit Bezug auf die Priorisierungsliste des Oberkirchenrats, aus der ersichtlich werde, wie das Einsparziel von 129 Mio. Euro pro Jahr erreicht werden solle, äußerte Geiger Respekt für die Entschlossenheit, mit der die Aufgaben angegangen werden. Trotzdem gebe es Synodale, die sich fragten, ob die Aufwendungen für die Versorgung tatsächlich innerhalb von neun Jahren erbracht werden müssen und ob es realistisch sei, in zentralen Bereichen durchgängig 31 % einzusparen? Geiger wies dabei auf den Vorschlag des Synodalen Prof. Dr. Martin Plümicke hin, in dem der Zeitraum bis 2052 gestreckt sei.

Grundsätzlich unterstütze der Finanzausschuss die Vorschläge des Oberkirchenrats zur Haushaltskonsolidierung und zur Schließung der Versorgungsdeckungslücke. Allerdings schlage der Ausschuss mit Antrag 23/24 eine Verlängerung des nötigen Zeitraums von neun auf zwölf Jahre (Zieljahr 2036) vor. Dieser Antrag sei ein Platzhalter, der es möglich machen solle, im Finanzausschuss und im Sonderausschuss weiter zu beraten und eventuell bis zur Herbstsynode einen Folgeantrag zu formulieren.

Anders als der Oberkirchenrat schlage der Finanzausschuss zudem vor, dass auch der Pfarrdienst einen Beitrag zu den Einsparnotwendigkeiten erbringen solle. Deshalb bringe der Finanzausschuss den Antrag Nr. 22/24 ein, für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie für Kirchenbeamtinnen und -beamten in Besoldungsstufen A14 und höher „den Bemessungssatz so anzupassen, dass die Erhöhung von Besoldung und Versorgung ab 1. Februar 2025 2 % beträgt.“ Dies betreffe etwa die zum 1. Februar 2025 anstehende Erhöhung der Bezüge um 5,5 %. Diese Anpassung solle für die Dauer von fünf Jahren gelten. Auch dieser Antrag sei kein Beschluss, sondern ein Platzhalter, der weitere Diskussionen bis zur Herbstsynode ermöglichen solle. Der Finanzausschuss halte die beschriebene Deckelung der bevorstehenden Erhöhung für zumutbar.

Votum des Gesprächskreises Lebendige Gemeinde, gehalten von Michael Schneider

Sehr geehrte Präsidentin, hohe Synode,

man könnte schon fragen, warum es zu dem Tagesordnungspunkt überhaupt Gesprächskreisvoten gibt. Die Priorisierungsliste wird nicht im Detail besprochen, die Besoldungsfrage auch nicht und auch die Frage, ob wir 12, 9 oder 50 Jahre bis zur Versorgungsdeckungslückenschließung ansetzten, werden wir erst in den kommenden Monaten in Beratungen bis zur Herbstsynode klären.

Daher nutze ich die Chance, Ihnen sehr verkürzt meine Lieblingsstelle aus Michel von Lönneberga zu erzählen. Vermutlich kennen Sie sie. Michel möchte an die Suppenreste rankommen und bleibt in der Suppenschüssel stecken, die Mutter Alma daraufhin sofort mit dem Schürhaken zerschlagen möchte. Sparfuchs Vater Anton hält sie auf, da der Arzt zum Entfernen der Schüssel nur drei Kronen nehmen würde, die Schüssel aber vier Kronen wert ist… so spart er eine Krone. In Mariannelund angekommen, zerschlägt Michel die Schüssel als er sich verbeugt an der Schreibtischkante des Arztes. Glück im Unglück, denn der Arzt hätte nicht 3 Kronen, wie Vater Anton angenommen hat, sondern 5 Kronen für die Behandlung berechnet. Die Eltern haben folglich eine Krone gespart und freuen sich darüber, weil sie weniger ausgegeben haben, als sie erwartet hatten. Eine Milchmädchenrechnung. In Wirklichkeit haben Sie gar nichts gespart, weil die Schüssel für 4 Kronen kaputt ist und im Verlauf des Filmes auch kaputt bleibt.

Wenn man den Ansparzeitraum auf 12 Jahre, 15 Jahre oder länger streckt, ändert das nichts am gesamten Einsparvolumen. Es bleiben 970 Mio. Deckungslücke bei der Versorgung, in jedem Rechenbeispiel. Ob wir 12, 9 oder irgendeine andere Zahl als Parameter einsetzten, die Herausforderung wird dadurch nicht kleiner.

Der Oberkirchenrat hat den Ernst der Lage erkannt, verschließt die Augen nicht vor der Realität und hat die Liste des Schreckens vorgelegt. Gut – wenn man das so sagen kann - an der Liste ist, dass sie sämtliche Strömungen in der Landeskirche in gleicher Weise mit harten Einschnitten trifft. Jeder findet dort Punkte, die ihm oder ihr das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Wenn wir jetzt die Zahlen schön rechnen, entstehen Begehrlichkeiten dieses und jenes auf der Liste nochmal zu diskutieren, vielleicht diese Einrichtung oder das Werk doch zu verschonen.

Dabei greifen viele der Maßnahmen realistisch doch erst in Jahren. Selbst wenn wir dem Vorschlag des FA-Ausschusses folgen, bleibt immer noch eine unglaubliche Summe von 93 Mio. die einzusparen sind.

Wir von der LG wollen die Augen nicht vor der Realität verschließen. Wir müssen jetzt sparen, sonst ist die Ausgleichrücklage in kürzester Zeit leer und nachfolgende Generationen können nur noch den Kopf in einen leeren Suppentopf stecken.

Drei Priorisierungsstufen…da stellt sich für die LG schon nochmal die Frage, nach welchen Kriterien wir eigentlich unsere Arbeitsfelder priorisieren. Denn trotz allem Appell zu sparen, werden wir sicher die kommenden Monate noch trefflich über die Liste streiten.

Nach der Diskussion auf der Frühjahrssynode, möchte ich nicht nochmal ins gleiche Horn blasen.

Ich möchte Sie vielmehr auf die gemeinnützige Plattform „Phineo“ (www.phineo.org) aufmerksam machen. Sie untersucht die Wirkung von sozialer Arbeit und versucht die Wirkung messbar zu machen. Führt eine Maßnahme oder Aktion überhaupt zu einer Veränderung bei der Zielgruppe, in deren Lebensumfeld und bestenfalls in der Gesellschaft insgesamt?

Sieben Stufen der Wirksamkeit haben sie ausgemacht. Es reicht von „Findet eine Aktion überhaupt statt“ bis zur Königsdisziplin „Die Gesellschaft verändert sich“.

Versucht man diese Erkenntnisse auf unser kirchliches Handeln zu übertragen, kann es folglich sein, dass z.b. der Computerkurs für Senioren, wenn darin etwas vom Evangelium sichtbar wird und sich das Miteinander positiv auf einen größeren Kontext auswirkt, voll und ganz unserem Kernauftrag entspricht. Gleichzeitig kann ein Gottesdienst im Blick auf die Wirksamkeit völlig versagen.

Und wenn sich in Ihnen bei dieser Aussage etwas sträubt, weil man das ja nicht messen und bewerten kann und der Geist weht, wo und wie er will, und in Ihnen ein innerer Widerspruch provoziert wird, dann liefern Sie bereits den Grund, warum Wirksamkeit im kirchlichen Kontext ungern evaluiert wird.

Folgt man der Logik von Phineo, kann eine Veranstaltung mit drei Personen eine größere Wirkung entfalten als eine mit 20 Personen.

Das macht es uns sehr schwierig den Kern unserer kirchlichen Arbeit überhaupt zu definieren. Vielleicht wäre es bei der Priorisierung und der Nachjustierung und Diskussion in den kommenden Monaten interessant, auch – neben vielen anderen - die Frage nach der Wirkung unserer vielfältigen Angebote zu stellen. Mit manchen Angeboten machen wir es dem Geist vielleicht leichter und mit anderen eben schwerer.

Wo wirken wir nachhaltig? Das wollen wir ja: Mit dem Evangelium einen positiven Impact auf den Einzelnen und damit auch auf die Gesellschaft ausüben. Und wo gelingt uns das nicht, oder andere können es vielleicht besser? Was funktioniert, und was schleppen wir seit Jahren durch? Nicht mit dem Rasiermesser über alle Bereiche gleiten, sondern mit einem wachen, selbstkritischen, einem realistischen Blick auf unser Wirken und unsere Stellung in der Gesellschaft unsere Arbeitsbereiche betrachten.

Der Suppentopf ist leer, egal wie wir rechnen, wir müssen uns als Synode mit dem OKR über die Kürzungen einigen.

Ich war gerade in Lettland. Dort beklagt die Lutherische Kirche auch eine Säkularisierung und einen Bedeutungsverlust in der Gesellschaft. Vielen Menschen ist heute schlicht gleichgültig, was Kirche macht und ob es sie gibt. „Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz.“ betitelt Jan Loffeld sein neustes Buch und beschreibt ein zukünftiges Christentum unter radikal veränderten Vorzeichen.

Trotzdem habe ich in Lettland Gemeinden kennengelernt, die mit ganz wenig finanziellen Mitteln ein blühendes Gemeindeleben auf die Beine stellen. Wo Hoffnung gelebt wird, Zusammenhalt spürbar wird und Probleme mit Charme angegangen werden. Ich glaube nicht, dass man „die Kirche“ kaputtsparen kann, das wäre auch theologisch eine sehr fragwürdige Aussage. Aber, man kann und muss sie – wie der Landesbischof gestern sagte - umbauen. Jetzt.

Votum des Gesprächskreises Offene Kirche, gehalten von Prof. Dr. Martin Plümicke

Liebe Frau Präsidentin, liebe Synodale,

Manna und Wachteln vom Himmel

... Das ist das Brot, das der HERR euch zum Essen gegeben hat. 16 Der HERR gibt euch folgende Anweisung: Sammelt euch davon so viel, wie ihr benötigt.

und weiter heißt es

[6] Jeder hatte genau so viel gesammelt, wie er brauchte. 19 Dann befahl Mose ihnen: >Niemand soll etwas davon über Nacht aufbewahren.< 20 Aber einige von ihnen hörten nicht auf Mose und hoben etwas davon auf. Doch am nächsten Morgen war es voller Maden und stank.

Lieber Herr Peters,

Ihnen ganz herzlichen Dank für die Vorlage der Versorgungsstrategie.

Lassen mich zunächst noch einmal die Übersicht wiederholen:

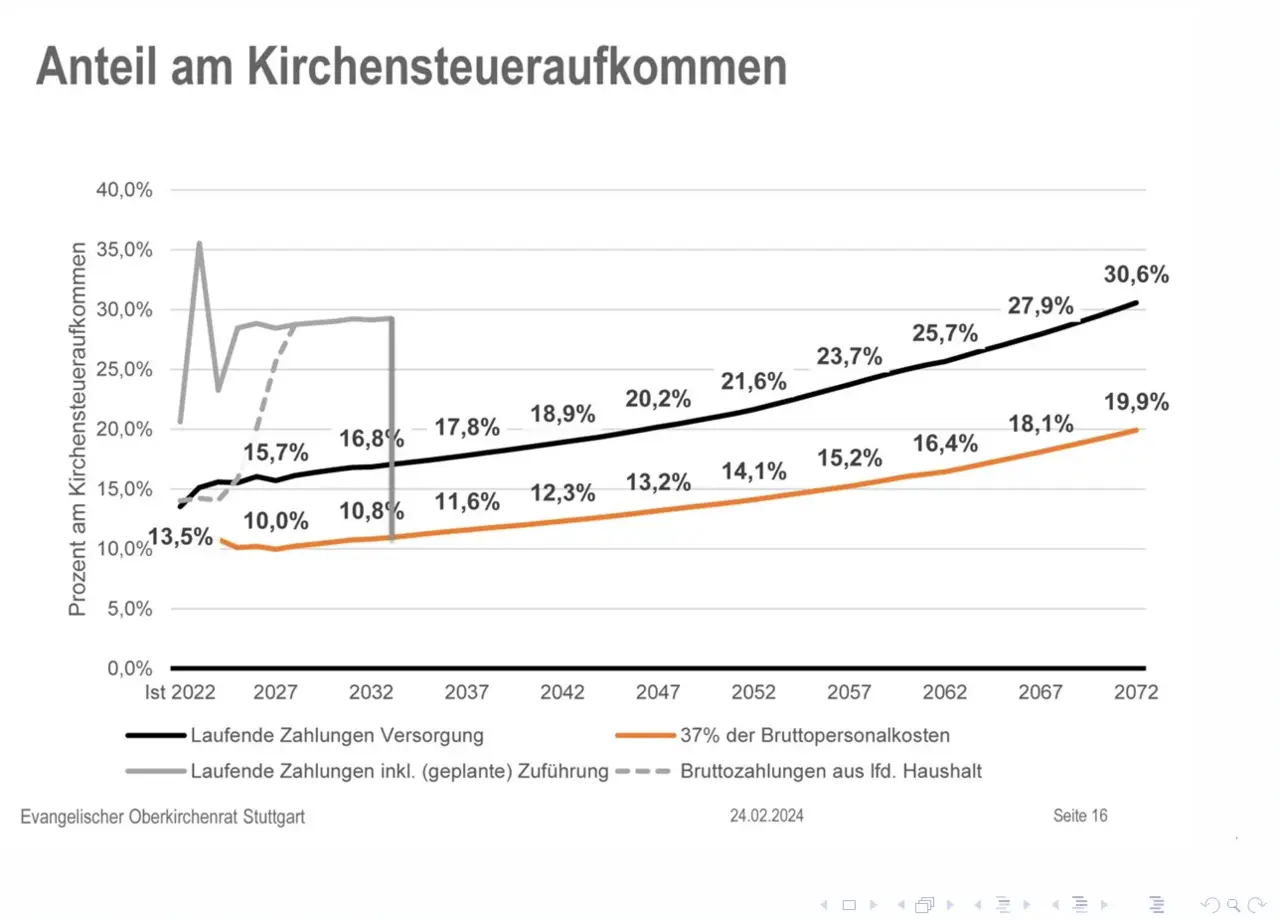

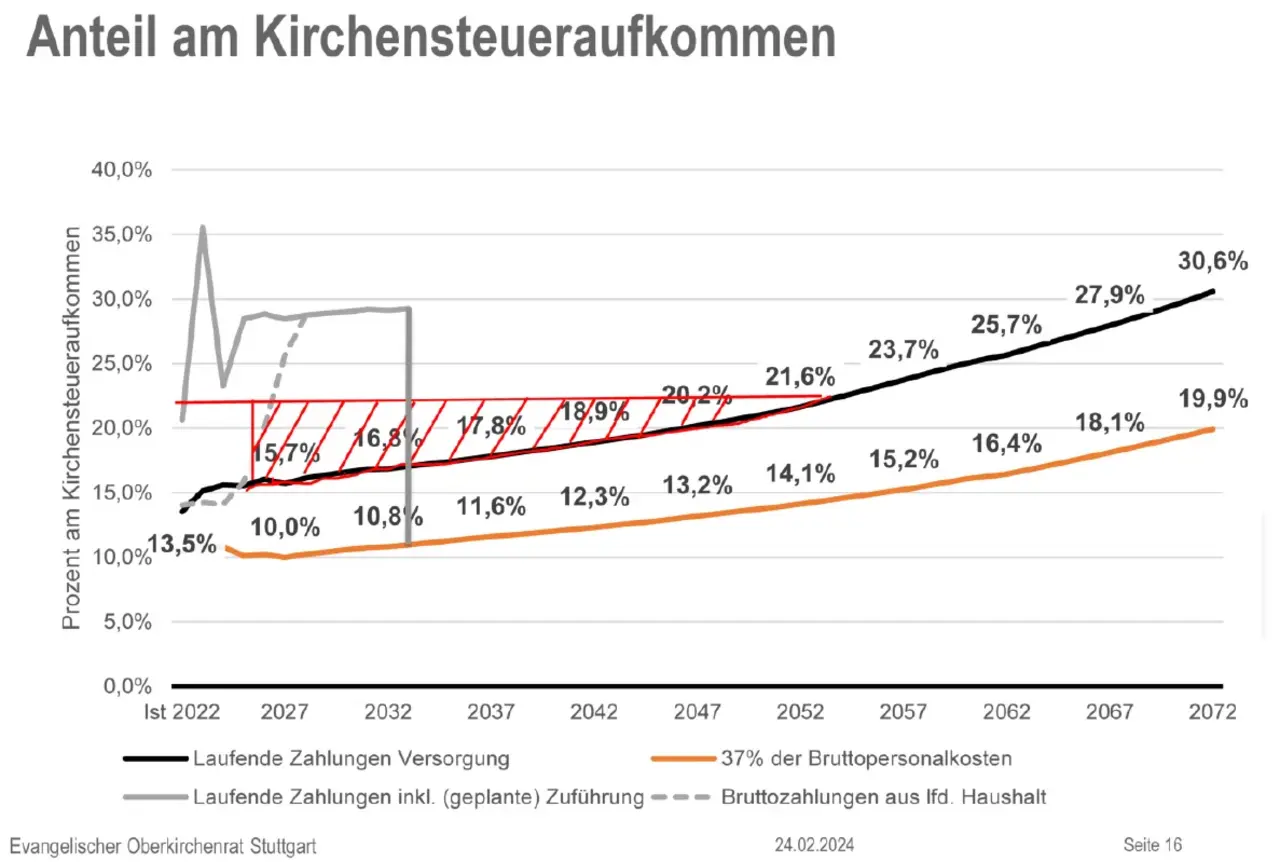

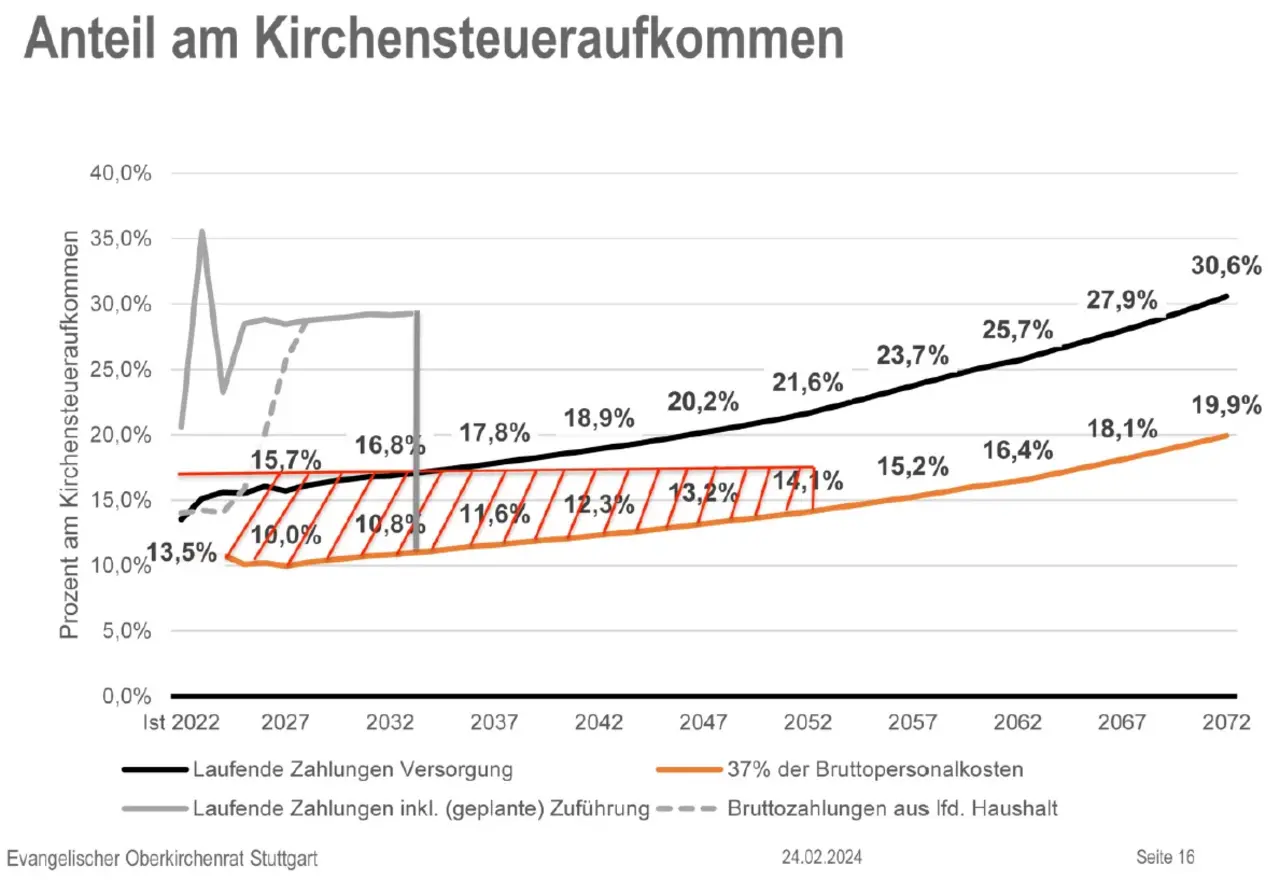

- Die schwarze Linie zeigt an, wieviel Prozent den Kirchensteueraufkommens wir für die Pensionen aufbringen muüssten, wenn wir keine Rückstellungen vornehmen würden. Hinweis 30,6%

- Die orange Linie zeigt den Anteil, den wir für die Pensionen aufbringen müssen, wenn die vorgeschlagene Rückstellungen erbracht werden.

- Die grauen Linie ganz zeigt, was der OKR uns vorschlägt.

Ich kann Ihren Analysen nur uneigeschränkt zustimmen. Ja, es ist so, wir haben ein rechnerisches Defzit von etwa 1 Mrd. Euro, das wir vom 01.01.2022 bis 31.12.2081 brauchen werden. Wir übernehmen auch alle Annahmen was Kirchensteuer, die Höhe der ERK Beiträge usw. betrifft.

Dann hören aber die Gemeinsamkeiten aber auch auf.

Es ist wirklich die Frage, wie sinnvoll es ist, jetzt eine Finanzstrategie zu entwickeln, die im Jahr 2021 das Jahr 2082 in den Blick nimmt. Schauen wir einmal hundert Jahre zurück. In den Jahren 1921 bis 1982 hatten wir zwei Währungsreformen und drei politische Systeme. Ist möglicherweise die Kirchensteuer das Manna der Landeskirche in unseren Tagen?

Zum anderen halten wir den Ansatz für völlig verfehlt, in den nächsten 2,5 Jahren 100 Mio. aus dem Haushalt zu kürzen und damit unweigerlich einen Kahlschlag kirchlicher Arbeit vorzunehmen und dann nach 10 Jahren diese 100 Mio. Euro wieder zur Verfügung zu haben und dann die Landeskirche wieder neu aufbauen zu wollen. Was daran generationgereicht sein soll, können wir nicht erkennen.

Wir hinterlassen der nächsten Generation einen Kahlschlag und hoffen, dass diese die Kirche dann wieder aufbaut!

Stattdessen schlagen wir vor, jedes Jahr einen gleichbleibenden Anteil des landeskirchlichen Haushalts für die Pensionen (Rückstellungen + Zahlung an den ERK) aufzubringen. Das würde bedeuten, dass wir 22,9 % des Kirchensteueraufkommens für Pensionen ausgeben würden. Auf dieser Folien sehen Sie Zahlen im Vergleich. Während der OKR ab 2028 30 % für die Pensionen aufbringen will und ab 2035 wieder auf 11 %, schlagen wir einen kontinuierlichen Beitrag vor.

Eine weitere Überlegung von uns ist, dass nicht die Rücklage komplett anspart wird, bevor man daraus Gelder entnimmt. Da ab dem 1.1.2022 Schulden getilgt werden, weil die Pensionen ja bezahlt wurden, kann man diese auch aus der Rücklage entnehmen. Dann reduziert sich der Anteil auf 17 %!

Im Vergleich hier nochmals die beiden Modelle in einem Diagramm:

Zusammenfassend hier nochmals unsere Forderungen: Schließen möchte ich wiederum mit einem Bibelzitat aus Matthäaus 6,28: Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie

doch.

Wir haben den Eindruck, dass dieser Satz uns in mehrfacher Hinsicht leiten lassen sollte. Lasst endlich aus dieser fast depressiven Stimmung herauskommen. Lasst uns nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, fassen wir wieder Zuversicht. Last uns zur Überwindung der finanziellen Herausforderungen nicht immer nur Kürzungen vorsehen, ziehen wir auch mutige Investitionen in Betracht. Ganz wichtig an alle mit Führungsverantwortung: lassen Sie uns der negativen Stimmung entgegentreten, die wir bei sehr vielen Mitarbeitenden wahrnehmen, seien es nun Pfarrer*innen, Diakon*innen, Kirchenmusiker*innen, Mesner*innen, Erzieher*inen, oder Mitarbeitende einer anderen Berufsgruppe oder ehrenamtliche Mitarbeitende. Nehmen wir unsere Führungsverantwortung wahr, motivieren wir unsere Mitarbeitenden und sorgen wir für eine positive Stimmung. Dann sind wir von der OFFENE KIRCHE überzeugt, dass wir wieder zu einer Kirche der Freude und Zuversicht werden und unsere Herausforderungen mit bravour meistern werden.

Votum des Gesprächskreises Evangelium und Kirche, gehalten von Harry Jungbauer

Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohe Synode,

es ist nicht schön, aber es ist gut, dass wir uns als Landessynode mit der Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie unserer Landeskirche beschäftigen. Ja, es ist dringend notwendig. Wenn für jeden Haushaltsplan Teile der Rücklagen geplündert werden, läuft etwas falsch.

Dasselbe gilt für die Versorgungsdeckungsstrategie. Hier geht es um eine Begrenzung der nötigen Mittel, die aus dem aktuellen Haushalt für die Versorgung eingesetzt werden sollen. Die bisherigen Anstrengungen, dafür vorzusorgen, waren gut und richtig, aber leider nicht ausreichend. Nun muss man handeln und damit das Ziel ansteuern, den Versorgungsanteil im Haushalt dauerhaft auf 37% zu begrenzen.

Für beide Anliegen sind allerdings sehr umfangreiche Sparmaßnahmen nötig.

Unser Gesprächskreis „Evangelium und Kirche“ erkennt den vom Oberkirchenrat errechneten Sparbedarf an und steht auch hinter den angedachten Sparmaßnahmen in fast allen Bereichen des Haushalts der Landeskirche im engeren Sinn. Sie müssen freilich noch präzisiert werden und sicher auch noch in vielen Punkten durchdiskutiert.

So schwer es fällt, ganze Arbeitsbereiche aufzugeben, schwere Einschnitte in anderen Bereichen zu akzeptieren: wir sind bereit, diesen Weg mitzugehen und die Kirchenleitung dabei zu unterstützen. Wir werden uns vor dieser Herausforderung nicht wegducken. Darin sind wir uns einig.

Deshalb wollen wir auch, wie Sie, lieber Herr Dr. Peters, es gefordert haben, die Einsparsumme klar benennen. An dieser Stelle sind wir im Gesprächskreis fast einstimmig unterwegs. Wie der Finanzausschuss schätzen wir das Risiko einer kleinen Streckung des Einsparzeitraums nicht so hoch ein und sehen auch die Generationengerechtigkeit dadurch nicht stark eingeschränkt.

Deshalb plädieren wir mit großer Mehrheit für eine Streckung des Einsparzeitraums auf 12 Jahre und möchten die Einsparsumme daher mit jährlich 103,9 Mio. € beziffern. Das ist immer noch eine erschreckend hohe Zahl, aber es entfallen ja bereits 41,7 Mio. Euro Aufwendungen, die bereits als wegfallend gekennzeichnet sind. Somit verbleiben dann noch 62,2 Mio. € jährliche Sparmaßnahmen, die zusätzlich nötig sind. Da die aktuellen Sparvorschläge des OKR 66,8 Mio. € umfassen, sehen wir damit auch die Ziele als sehr ambitioniert, aber dennoch realistisch an. Es ist sogar noch ein wenig „Spielraum“ drin.

Nicht nur diese Lageeinschätzung führt dazu, dass wir aber mit ganz großer Mehrheit den zweiten Antrag des Finanzausschusses ablehnen. Wir von Evangelium und Kirche sehen in der beantragten Absenkung des Bemessungssatzes um 3,5% für die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und -beamten in Besoldungsstufen A14 und höher einen Vorgang, der 1. nicht nötig, 2. zum Zeitpunkt 1. Februar 2025 höchst anstößig und 3. für unsere Kirche insgesamt deutlich mehr schädlich als nützlich ist.

Nicht nötig ist dieser Eingriff in die Besoldung und Versorgung, weil wie dargestellt, die vorgeschlagenen Sparmaßnahmen mit Streckung auf 12 Jahre bereits mit Spielraum ausreichen. Die übertriebene Sorge, dass mit diesen Maßnahmen die inhaltliche Arbeit der Landeskirche völlig zum Erliegen käme, teilen wir nicht. Es ist absolut voreilig, noch vor der Präzisierung der Vorschläge, solche panikmachenden Aussagen zu treffen.

Deshalb ist auch der Einschnitt zum 1. Februar 2025 höchst anstößig. Denn erst eine Woche später soll auf einer Klausurtagung des Sonderausschusses die genaue Umsetzung der einzelnen Maßnahmen als Vorschlag (!) vorgestellt werden.

Das bedeutet: Die faktische Kürzung der Gehälter und Versorgungsbezüge wäre die aller- aller-erste Umsetzung von Einsparungen in diesem ganzen Kürzungspaket.

Sind Kürzungen bei Gehalt und Ruhegehalt tatsächlich das allererste, was uns einfällt? Sollte das nicht das allerletzte, die „ultima ratio“ sein? In jedem vernünftigen Industriebetrieb ist es das jedenfalls.

Dazu kommt, dass nun der Antrag aus der Mitte der Synode eingebracht wird. Wäre die Kirchenleitung zum Ergebnis gekommen, dass solch ein Schritt unumgänglich sei, hätten wir eine andere Situation. In kluger Abwägung der Argumente hat die Kirchenleitung aber der Versuchung widerstanden, in das Gehalts- und Versorgungsgefüge einzugreifen. Der Antrag aus der Synode setzt nun das Signal, dass ausgerechnet die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden gegen die Kirchenleitung sagen: Ihr Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Ihr Kirchenbeamtinnen und -beamten habt durch die hohe Arbeitsverdichtung noch nicht genug zur Konsolidierung beigetragen. Egal, ob Ihr demnächst für über 3000 Gemeindeglieder zuständig seid, ob Ihr vakante Pfarrstellen, besonders die kaum besetzbaren Transformationsstellen vertreten müsst: von Euch wollen wir als Erstes eine persönliche Einschränkung.

Wenn zuerst zwar von den erheblichen Mehrbelastungen die Rede ist, dann aber gefragt wird, ob „auch der Pfarrdienst einen Beitrag im Rahmen der Einsparnotwendigkeiten erbringen soll“, so ist das ein Widerspruch in sich, weil der bereits benannte Spar-Beitrag durch die enorme Arbeitsverdichtung einen Satz später völlig ignoriert wird.

Das soll fair sein? Wir von Evangelium und Kirche sind nicht dieser Auffassung.

Schließlich ist der Antrag deutlich mehr schädlich als nützlich für unsere ganze Kirche. Dem Einsparpotential von vorsichtig geschätzt maximal 10 Mio. € steht entgegen:

- dass die Pfarrerinnen- und Pfarrerschaft sich willkürlicher Behandlung ausgesetzt sieht, ohne zu wissen, wofür die Kürzung eigentlich genau dienen soll – ein Blankoscheck, den man von ihr erwartet

- dass das Pfarramt für junge Menschen dadurch deutlich an Attraktivität verliert – nicht, weil ein paar Euro weniger herüberkommen, sondern weil das Gefühl entsteht, dass Gehälter und Ruhegehälter nicht sicher sind, sondern jederzeit abstrakten Einschnitten unterliegen können, die nicht wirklich solide begründet werden

Weitere Argumente werden andere Mitglieder unseres Gesprächskreises „Evangelium und Kirche“ noch in der Aussprache einbringen.

Wir verweigern uns nicht freiwilligen Fonds, die jederzeit gebildet werden können.

Wir verweigern uns nicht, wenn es darum geht, längerfristig Besoldungsstrukturen zu ändern, also etwa Teile der Besoldungen in Zukunft nur noch als Zulagen zu bezahlen.

Wir verweigern uns nicht der Diskussion, wenn als ultima ratio, wenn alle anderen Sparmaßnahen durchgeführt worden sind, tatsächlich von der Kirchenleitung die Notwendigkeit von Einschnitten bei Besoldung und Versorgung vorgebracht wird.

Den aktuellen Antrag aus der Mitte der Synode auf Kürzung der Gehälter und Ruhegehälter – nett verpackt als „weniger mehr“ durch Reduzierung einer Erhöhung zu 1. Februar 2025 – lehnen wir mit großer Mehrheit ab.

Insgesamt erhoffen wir uns von dem nun eingeschlagenen, schmerzhaften Weg eine finanzielle Konsolidierung unserer Landeskirche, die gerade die Handlungsfähigkeit künftiger Generationen in unserer Kirche erhalten soll.

Vielen Dank!

Votum des Gesprächskreises Kirche für morgen, gehalten von Matthias Böhler

Frau Präsidentin,

liebe Synodale,

sehr geehrter Herr Dr. Peters,

vielen Dank für Ihren ausführlichen Bericht und die adressatengerechte Aufbereitung dieses komplexen finanzpolitischen Sachverhalts. Wir haben’s verstanden und sehen als Gesprächskreis Kirche für morgen die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung.

Sehr persönlich und eindrücklich haben Sie uns vor Augen geführt, was es bedeutet, wenn die Landeskirche dieses besondere Dienstverhältnis der Beamten eingeht und was wir für eine große Verantwortung gegenüber diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien übernehmen – vom Anfang des Dienstes bis zum Lebensende. Ich denke, es ist für nahezu Jeden und Jede hier im Raum unstrittig, dass wir als verlässlicher Dienstherr zu diesen Zusagen stehen werden. Dass wir diese Zusagen heute finanziell absichern müssen, um zukünftige Generationen zu entlasten ist, uns besonders als Gesprächskreis „Kirche für morgen“ wichtig. Wir wollen dafür einstehen, dass es in unseren Haushalten auch in Zukunft Gestaltungsfreiräume gibt, damit Kirche immer auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren kann. Nur so bleiben wir innovativ und nahe bei den Menschen.

Trotzdem, 1 Milliarde Euro ist natürlich schon eine gewaltige Summe und es ist wirklich krass, wenn man bedenkt, was man mit diesem Geld alles sonst noch so machen könnte. Die finanzielle Belastung ist hoch und die Einschnitte, gerade in der inhaltlichen Arbeit an den Menschen, tun weh und schmerzen.

Kirche für morgen treibt es deshalb schon zu der Frage, ob solche besonderen Arbeitsverhältnisse zukunftsfähig sind und wir uns das auf lange Sicht noch leisten können und wollen. Brauchen wir in der Landeskirche Beamte?

In Deutschland hat das Beamtentum eine lange Tradition: Im 18. Jahrhundert hat Friedrich der Große Beamte zu "Dienern des Staates" gemacht. So sind bis heute Beamte in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis, heißt: Sie verpflichten sich vor dem Bund, Land, Kommune oder eben einer Kirche, lebenslang loyal und gehorsam zu sein. Ist das für eine Kirche noch zeitgemäß? Passt das noch für eine Kirche, die Mitglieder und an Relevanz für die Menschen verliert? Ist die Zeit der Amtskirche nicht einfach vorbei? Eine Kirche, die von unten gebaut wird, braucht keinen „Staatsapparat“ und es gibt keine hoheitliche Aufgaben, für die sie Beamte braucht. Sie kommt mit weniger Bürokratie und weniger Verwaltung aus. Die Kirche der Zukunft ist eine Ehrenamtskirche. So zumindest unsere Zukunftsvision.

Deshalb: Haushaltskonsolidierung - ja! Kirchenleitende Verantwortung übernehmen - ja, die nächste Generation entlasten – ja! Aber dabei gleichzeitig unsere Systeme und Strukturen hinterfragen, wo nötig auf den Kopf stellen und mutig in die Zukunft gehen.

Jetzt kommen wir aber erst zur schwierigsten Frage: Was kann weg? Wo sparen?

Sie haben als Kollegium viel Zeit und Hirnschmalz investiert und uns eine Liste vorgelegt mit, aus Ihrer Sicht, möglichen Einsparpotentialen. Das ist gut. Vielen Dank dafür. Lassen Sie mich aber auch deutlich sagen, dass das nur ein erster Aufschlag sein kann. In den nächsten Wochen und Monaten müssen wir als Synode zusammen mit dem OKR, in den Fachausschüssen und Gesprächskreisen diese Liste bewerten und diskutieren, eigene Vorschläge einbringen, müssen Kompromisse finden. Das braucht Zeit und viel Fingerspitzengefühl. Und keine vorauseilenden und faktenschaffenden Aktionen der operativ Handelnden. Es geht um viel. Um die Zukunft der Kirche, um Schwerpunkte und um Kirchenbilder, die von ganz unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen geprägt sind.

Deshalb ist auch heute noch nicht die Zeit über konkrete Kostenstellen zu sprechen, aber für Kirche für morgen möchte ich drei Stichworte nennen, die für uns Priorität haben und wo wir Schwerpunkte setzten möchten:

1. Beine statt Steine, wir wollen in die Menschen investieren, nicht in teure, prestigeträchtige Häuser.

2. dieFörderung des Ehrenamts, eine zukünftige Kirche wird mit weniger Hautpamtlichen auskommen, eine Ehrenamtskirche setzt voraus, dass Menschen begleitet, ausgebildet und befähigt werden.

3. Investitionen in die Jugendarbeit, nicht zuletzt die Studie „Jugend zählt 2“ hat uns klar gemacht, wie groß das Potential in Jugendarbeit und Religionsunterricht ist und welche Verantwortung wir für die junge Generation haben.

Die vom Finanzausschuss eingebrachten Anträge unterstützen wir. Die befristete Anpassung des Bemessungssatzes halten wir für vertretbar. Es ist völlig nachvollziehbar und verständlich, dass bei Pfarrerinnen und Pfarrern nach den PfarrPlan-Runden und einer ständig wachsenden Überbelastung, dieser Schritt als ein weiteres Opfer des Pfarrdienstes angesehen wird. Allerdings – der PfarrPlan ist kein Sparplan. Die Problematik der Überbelastung liegt daran, dass immer weniger Menschen das Gleiche Geschäft machen. Obwohl wir schon x-mal darüber gesprochen haben, gelingt es uns nicht das Berufsbild des Pfarrdienstes nachhaltig so zu verändern, dass es auch in neuen Strukturen lebbar ist.

Trotzdem, wir kommen leider nicht umhin, an dieser Stelle Steigerungen zu strecken. Wichtig ist, dass dieser Beitrag nicht von Berufseinsteigern erbracht werden soll. Für die oberen Gehaltsstufen sollte es aber leistbar sein. Eine vorsichtige Frage soll erlaubt sein: Wäre ein solcher solidarische Beitrag nicht auch für andere Berufsgruppen denkbar?

Zum Schluss noch eine kritische Anmerkung. Die geplante Aussetzung der Maßnahmenplanung als eine weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung halten wir für einen falschen Schritt. Ich weiß, über die Projektitis wird immer viel geschimpft. Aber für uns als Kirche für morgen ist diese Maßnahmenplanung das Innovationsbudget der letzten Jahre und wir sollten alles daran setzten uns diesen Freiraum zu erhalten. Mit großem Aufgebot haben wir vor einigen Wochen den Innovationstag unserer Landeskirche gefeiert. Es ist enorm, wie groß das Potential in unserer Landeskirche für neue Ideen und neue Formen von Kirche ist und mit wieviel Lust und Motivation sich Menschen hier einbringen. Dafür braucht es aber auch Geld! Wo stände die Konfirmandenarbeit heute, wenn wir nicht vor Jahren mit einer Projektstelle hier neue Impulse eingebracht hätten, wie wäre die Entwicklung unserer landeskirchlichen Schulen ohne dieses Budgets möglich gewesen, wie hätten wir angemessen auf die Flüchtlingskrise reagieren können? Wir sind davon überzeugt, auch in Zeiten knapper Finanzmittel brauchen wir eine Innovationskraft in unserer Landeskirche, die uns mit unserem Auftrag und der Zusage „Ich bin bei euch alle Tage!“ wieder näher zu den Menschen bringt!

Aussprache und Beschluss

Aussprache

Christoph Hillebrand (Dettingen am Albuch) mahnte, die nötigen Maßnahmen nicht auf die lange Bank zu schieben, auch wenn neun Jahre ambitioniert seien.

Ruth Bauer (Alfdorf) brachte drei Anträge ein:

- Antrag 24/24 soll ermöglichen, dass „zur Tilgung der Verbindlichkeiten (Auszahlung der Pensionen) Gelder aus der Pensionsrücklage schon vor der abschließenden Ansparung entnommen werden können“.

- Antrag 25/24 zielt darauf, dass „ab sofort 17 % des Anteils der Kirchensteuer für Pensionen aufgewandt werden sollen. Alle nicht für die ERK-Beiträge benötigten Gelder werden der Pensions-Rücklage zugeführt. Dieser Anteil ist entsprechend der Abweichung von der derzeitigen Kirchensteuerschätzung anzupassen.“

- Antrag 26/24 bezweckt, die endgültige Kürzungssumme in der Sommersynode 2025 festzulegen.

Siegfried Jahn (Schrozberg) betonte, es habe nicht mit zu wenig Vertrauen in Jesus Christus zu tun, wenn man jetzt für strenges Sparen sei. Für die Führung einer Großorganisation wie der Kirche verwies er auf die alttestamentarische Josefs-Geschichte. Josef habe in den guten Jahren gespart, um die schlechten Jahre zu überstehen.

Thorsten Volz (Sulz a.N.) plädierte dafür, die nötigen Kürzungen jetzt umzusetzen; er wolle nicht auf Kosten künftiger Generationen leben. Auch müsse die Gesellschaft wahrnehmen, dass nicht mehr alles gehe. Die Kirche müsse jetzt handeln, um ihre künftige Handlungsfähigkeit zu erhalten.

Martin Wurster (Schömberg-Langenbrand) sprach sich dafür aus, jetzt einige dürre Jahre zu akzeptieren und dann zu schauen, was danach nötig und „dran“ sei.

Gerhard Keitel (Maulbronn) rief dazu auf, die Entscheidung in die Sommersynode 2025 zu verlegen, dann sei eine seriösere Kirchensteuerschätzung möglich.

Philipp Jägle (Ravensburg) beklagte, der Vorschlag der extremen Kürzungen habe jetzt schon negative Signalwirkung in der Pfarrerschaft, insbesondere beim Nachwuchs. Viele Junge schauten sich schon nach Exit-Strategien um oder bauten sich ein zweites Standbein auf.

Angelika Klingel (Heimsheim) betonte die Bedeutung kirchlicher Angebote, die den Menschen konkret im Alltag helfen, zum Beispiel die Müttergenesung oder Beratungsstellen. Hier müsse die Landeskirche verlässlich und transparent sein. Auch appellierte sie, genau auf die Umsetzungskosten der Einsparungen zu achten und auch zu schauen, wo sich durch Outsourcing oder Synergien etwa mit der badischen Landeskirche Einsparungen realisieren lassen. Sie appellierte dafür, eine Ideenwerkstatt einzurichten und die Einsparmaßnahmen zeitlich zu strecken.

Hans-Martin Hauch (Balingen) kritisierte, der Vorschlag des Oberkirchenrats sei „leichtsinnig“, es könne viel kaputtgehen.

Antje Fetzer-Kapolnek (Weinstadt-Beutelsbach) bat um die solide Prüfung aller Modelle und erinnerte daran, dass es auch schon früher Anläufe gegeben habe, das Problem zu lösen.

Markus Ehrmann (Rot am See) sagte, man überschätze immer die aktuelle Situation in ihrer Bedeutung für die Zukunft, und eine Streckung der Einsparungen helfe, die Risiken zu reduzieren.

Jörg Schaal (Weissach im Tal) ging auf mögliche Einschnitte an den Pfarrgehältern ein. Wenn überhaupt, dann sei das nur als vorübergehender Solidarpakt möglich.

Annette Rösch (Wannweil) regt an, zu überlegen, ob das, was man über die Jahre mit viel Engagement und Leidenschaft aufgebaut habe, vielleicht für die nachfolgenden Generationen gar nicht mehr tauge. Es müsse gelingen, auch in der nächste Generation der Theologen präsent und für sie attraktiv zu sein.

Holger Stähle (Schwäbisch Hall) forderte, die Ausschüsse müssten transparente und fundierte Informationen für ihre Entscheidungen haben.

Amrei Steinfort (Hechingen) warnte davor, die Pfarrgehälter zu kürzen, das wäre ein schlechtes Signal im Sinne von „Noch einen oben drauf!“.

Götz Kanzleiter (Ostelsheim) plädierte dafür, über die Abschaffung des Beamtensystems in der Kirche nachzudenken. Es sei wichtig zu bedenken, was die Mitglieder von der Kirche brauchen, und ob nicht für manches auch externe Finanzierungen möglich seien.

Kai Münzing (Dettingen an der Erms) betonte, der Sparbedarf sei immens! Es dürfe keine Denkverbote geben, man müsse die Aufgabe gemeinsam und besonnen angehen, und man dürfe das Thema nicht auf die lange Bank schieben. Gleichwohl müsse Potenzial für Innovation bleiben.

Dr. Thomas Gerold (Bitz) sagte, man sei auf dem Weg zur Minderheitskirche, da seien ungedeckte Pensionsverpflichtungen sehr gefährlich. Man müsse sparen, „auch wenn es schmerzhaft ist“.

Michael Schradi (Blaubeuren) meinte, man sei bei diesem Thema spät dran. Nachfolgende Generationen müssten entlastet werden. Über das Beamtensystem müsse man nachdenken.

In seiner abschließenden Antwort auf die Aussprache wiederholte Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters die Dringlichkeit der Einsparungen und wies darauf hin, dass die Verpflichtungen gegenüber den Kirchenbeamten und -beamtinnen bleiben, auch wenn man aus dem System aussteige. Diese Änderung würde erst bei Neueinstellungen greifen. Zu den Anträgen 24/24, 25/24 und 26/24 sagte Peters, man könne so handeln, wie dort vorgeschlagen, aber dann wäre das Geld eben weg und könne später nicht mehr eingesetzt werden. Zur Anregung, das Thema erst im Sommer 2025 zu entscheiden, weil dann eine solidere Steuerschätzung möglich sie, sagte Peters, die Trends bei der Kirchensteuer sei völlig klar.

Beschluss

Die Anträge 22/24, 23/24, 24/24, 25/24 und 26/24 wurden en bloc bei einer Enthaltung in den Finanzausschuss und den Sonderausschuss für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte verwiesen.

TOP 22 Dauerhafte Sicherung der Fachstelle Gottesdienst

Bericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung (KGE)

Der Oberkirchenrat hat die Fachstelle Gottesdienst dauerhaft in den Zielstellenplan aufgenommen. Damit sind zwei Anträge aus den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt und müssen nicht weiterverfolgt werden.

Kai Münzing, Vorsitzender des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung (KGE), berichtete, Antrag 22/23 (der ein Folgeantrag zum früheren Antrag 55/22 ist) sei 2023 vom Theologischen Ausschuss eingebracht worden und von der Landessynode in den Ausschuss für Kirchen- und Gemeindeentwicklung verwiesen und dort im Frühjahr 2024 im Hinblick auf den Zielstellenplan beraten worden. Der Antrag hatte den Oberkirchenrat darum gebeten, gottesdienstliche Fachkompetenz in Gestalt einer Fachstelle dauerhaft vorzuhalten. Im Antrag heißt es, der Ausschuss sehe „die bleibende Notwendigkeit, gottesdienstliche Entwicklungen in der Landeskirche und darüber hinaus wahrzunehmen, theologisch einzuordnen, Akteure zu beteiligen und zu vernetzen, Gemeinden zu beraten und ihnen Impulse für die Weiterentwicklung ihres gottesdienstlichen Geschehens zu geben.“ Pilotprojekte innerhalb der Landeskirche müssten „begleitet und ausgewertet, neue Veränderungsprojekte initiiert und die Gemeinden dazu ermutigt werden.“ Die Feier der Güte Gottes, das gemeinsame Hören auf sein Wort und das Reden mit Gott stelle „den innersten Kern des Glaubenslebens“ dar, in welcher Form dies auch immer gestaltet sei.

Münzing berichtete, der Oberkirchenrat habe die Fachstelle in den Zielstellenplan aufgenommen, was der für den Zielstellenplan zuständige KGE-Ausschuss zustimmend zur Kenntnis nehme. Der Antrag müsse deshalb nicht mehr weiterverfolgt werden.

TOP 23 Asylpfarrstellen im Zielstellenplan 2030

Bericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung (KGE)

Die Vorsitzende des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung, Kai Münzing, berichtete über die Ausschussberatungen zum Antrag Nr. 29/23 „Asylpfarrstellen im Zielstellenplan 2030“. Der KGE hat beschlossen, diesen Antrag nicht weiterzuverfolgen. Der KGE folgte so einer Empfehlung des Theologischen Ausschusses. Die stellvertretende KGE-Vorsitzende, Dr. Antje Fetzer-Kapolnek, brachte anschließend den Neuantrag NR. 28/24 ein, der die Einrichtung einer zusätzlichen Asyl-Pfarrstelle in Reutlingen als bewegliche Pfarrstelle vorsieht.

Münzing legte dar, dass das Thema Flucht und Migration in der Europäischen Union in den vergangenen Monaten immer mehr an Brisanz gewonnen hatte und auch im Wahlkampf zur Europawahl am 9. Juni 2024 eine wichtige Rolle spielte. Der Beschluss des EU-Asylgipfels vom 9. Juni 2023, ein gemeinsames Asylverfahren einzuführen, markiert einen Einschnitt in der Asylpolitik, denn künftig werde ein Großteil der Geflüchteten bereits an den EU-Außengrenzen abgewiesen, so Münzing. Genau in dieser Zeitspanne, also zwischen EU-Beschluss und den Erfolgen rechter Parteien bei der Europawahl, unter anderen der AfD in Deutschland, befasste sich der KGE mit dem Antrag Nr. 29/23 im PfarrPlan 2030 eine zweite Asylpfarrstelle vorzusehen.

Münzing zählte die Gründe für den Antrag auf. Es sei zu befürchten, dass künftig der humanitäre Grundsatz, Asyl ohne Ansehen der Person zu gewähren, nicht mehr gelte. Geflüchtete seien künftig noch stärker auf unabhängige Stellen angewiesen, die sie in Notlagen begleiten und unterstützen. Die neuen Rahmenbedingungen verschärften auch die Netzwerkarbeit der Asylpfarrerinnen und Asylpfarrer mit und für Geflüchtete. Der Ausschussvorsitzende verwies darauf, dass dem Schutz des „Fremdlings“ im christlichen Glauben eine besondere Bedeutung zukomme.

Eine 100 Prozent-Pfarrstelle für Asyl und Migration ist auf Dauer eingerichtet

Laut Münzing habe der KGE empfohlen, eine Asyl-Pfarrstelle mit 50 Prozent in Reutlingen anzusiedeln, entweder als bewegliche Pfarrstelle oder im Austausch mit einer anderen Sonder-Pfarrdienststelle. Im Zielstellenplan 2030 sei zwar dauerhaft eine 100 Prozent-Pfarrstelle für Asyl und Migration vorgesehen, mit jeweils einem Stellenanteil von 50 Prozent aufgeteilt auf die Zuständigkeitsbereiche von Dezernat 1 und des Kirchenkreises Stuttgart. Der derzeitige Stelleninhaber, Asylpfarrer Joachim Schlecht, sei im Moment für alle Fragen des Kirchenasyls der zuständige Fachmann und Ansprechpartner bei der Landeskirche.

Der Vorschlag Reutlingen sei vom Theologischen Ausschusses abgelehnt worden, nachdem Vor- und Nachteile gründlich miteinander abgewogen wurden, so Münzing. Mit einer weiteren Pfarrstelle in Reutlingen ließe sich zwar der Süden der Landeskirche begleiten. Auch die Brisanz des Themas mache eine sprachfähige theologische Stimme notwendig. Aber die mögliche Doppelstruktur zu der in Reutlingen eingerichteten Diakoninnen- bzw. Diakon-Stelle spreche dagegen. Sonderpfarrstellen, die im PfarrPlan 2030 neu eingerichtet wurden, wie die Innovationspfarrstelle oder die Fachstelle Gottesdienst, stünden nicht zur Disposition. Ohnehin biete sich keine Sonderpfarrstelle an, die gegen die Asylpfarrstelle ausgetauscht werden könnte, begründete der Theologische Ausschuss sein Nein.

Asyl und Migration bleiben auch künftig Aufgabenfelder der Landeskirche

Münzing fasste zusammen, der Theologische Ausschuss habe die Zielstellenplanung Sonderpfarrdienst 2030 für die Stellen im Dezernat 1 bestätigt, regte zugleich aber auch eine Zusammenarbeit mit der Evangelischen Landeskirche in Baden an. Beide Ausschüsse seien sich jedoch darin einig, den Bereich Asyl und Migration weiter zu unterstützen. Die Landeskirche sei in der Pflicht, das Thema weiterzubearbeiten und entsprechend Personal einzuplanen. Dies müsse jedoch erreicht werden, ohne die Systematik des Zielstellenplans Sonderpfarrdienst zu verändern, betonte Münzing.

Am 10. Juni 2024 hat der KGE beschlossen, den Antrag 29/23 nicht weiterzuverfolgen – mit ausdrücklichem Bedauern, auf die zunehmende fremdenfeindliche Politik nicht reagieren zu können.

Oberkirchenrat soll die Option einer Beweglichen Asylpfarrstelle in Reutlingen prüfen

Die stellvertretende Vorsitzende, Dr. Antje Fetzer-Kapolnek brachte nach dem Bericht den Neuantrag Nr. 28/24 ein. In diesem wurde der Oberkirchenrat gebeten, eine zusätzliche Asylpfarrstelle in Reutlingen als eine 50 Prozent Bewegliche Pfarrstelle für Flüchtlings- und Asylarbeit in Reutlingen einzurichten. Fetzer-Kapolnek wies darauf hin, dass auch der Kirchenbezirk Reutlingen in seinem PfarrPlan-Budget eine 50 Prozent-Stelle für Flüchtlings- und Asylarbeit bereitgestellt habe, die dadurch ebenfalls auf 100 Prozent aufgestockt werden könnte.

Beschluss:

Der Antrag Nr. 28/24 wurde angenommen.

TOP 24 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Haushaltsordnung (Beilage 92)

Bericht des Oberkirchenrats

Künftig sollen die Rücklagen für die Versorgungsansprüche von Kirchenbeamten und -beamtinnen sowie Pfarrpersonen nicht mehr bei der Stiftung Evangelischer Versorgungsfonds angespart werden, sondern direkt bei der Landeskirche. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde an den Finanz-Ausschuss verwiesen.

Rechtsdezernent Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch berichtet vom Plan, das zur Sicherung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Landeskirche gegenüber ihren versorgungsempfangenden Pfarrerinnen und Pfarrern nötige Kapital künftig direkt bei der Landeskirche anzusparen und nicht mehr wie bislang in der Stiftung Evangelischer Versorgungsfond. Grund für diese Umstellung sei es, dass Vermögenszuführungen in die rechtlich selbständige Stiftung im landeskirchlichen Ergebnishaushalt (ebenso wie Rücklagenzuführungen) einen Aufwand darstellen, so Frisch. Mit der Änderung werde zugleich eine Unstimmigkeit in der Haushaltsordnung behoben.

Die Synode stimmte der Verweisung des Gesetzentwurfs ohne Äußerungen in der Aussprache an den Rechtsausschuss unter Beteiligung des Finanzausschusses zu.

TOP 25 Missionsverständnis der Ev. Landeskirche in Württemberg

Bericht des Ausschusses „Mission, Ökumene und Entwicklung“ (MOE)

Die Vorsitzende des MOE, Yasna Crüsemann, berichtete über die Auseinandersetzung des Ausschusses mit dem Antrag 75/20 und dem Begriff „Mission“ (Beilage 96)

In der Landessynode wurde seit mehreren Jahren intensiv über das Verständnis und die Bedeutung von Mission im kirchlichen Kontext diskutiert. Mission ist ein vielschichtiger Begriff, der historisch und theologisch sowohl positive als auch negative Konnotationen hat. In der Unternehmenswelt wird zwischen „Vision“ und „Mission“ unterschieden, doch in der kirchlichen Praxis ist Mission durch die „missio Dei“ geprägt, die von Gottes Zuwendung zur Welt und seinem Auftrag an die Kirche, diese Liebe weiterzugeben, ausgeht.

In einer Zeit, die von Säkularisierung und Globalisierung geprägt ist, muss sich die Kirche ihrer Mission klarer bewusstwerden und diese neu definieren. Die Geschichte der Mission ist durch Kolonialismus und Zwang belastet, was eine kritische Auseinandersetzung erfordert. Gleichzeitig bleibt Mission eine essenzielle Aufgabe der Kirche, die respektvoll, ganzheitlich und solidarisch gestaltet werden muss. Der christliche Missionsauftrag bedeutet, das Evangelium in Wort und Tat zu verkünden, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und Nächstenliebe zu praktizieren.

Die vorliegende Entwurfsfassung zum Missionsverständnis soll als Diskussionsgrundlage dienen, um das Thema innerhalb der Landeskirche weiter zu vertiefen und eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Dabei soll besonders berücksichtigt werden, dass Mission heute auf partnerschaftlichem Dialog, interkulturellem Austausch und gegenseitigem Respekt basieren muss.

Die Synode diskutierte darüber, wie die Mission im aktuellen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext relevant und authentisch umgesetzt werden kann. Ein Konsens bestand darin, dass Mission nicht als Einbahnstraße verstanden werden darf, sondern als ein gemeinsames Lernen und Wachsen im Glauben.

Ein Folgeantrag Nr. 20/24 zur Annahme des vorgelegten Papiers wurde gestellt, um diesen neuen Ansatz des Missionsverständnisses offiziell zu verabschieden und in die Praxis umzusetzen. Damit möchte die Landeskirche einen Schritt in Richtung einer zeitgemäßen, reflektierten und engagierten Missionsarbeit gehen.

Aussprache

Alle Synodalen dankten dem Ausschuss für die sorgfältige Arbeit und das Ergebnis.

Christoph Lehmann (Wuppertal) wies darauf hin, dass das Thema Mission Emotionen auslöst, weil es mit vielen Verletzungen verbunden ist. Übergriffige oder koloniale Mission, aber auch die Ablehnung der Mission, können verletzend sein. Er riet zu einem selbstkritischen Blick nach vorne in Wort und Tat und sprach konkrete Fragen an, wie Mission zum Ausdruck kommen kann (theologische Ausbildung, Evangelisation vs. Mission, postkoloniale Studien).

Martin Wurster (Schömberg-Langenbrand) sprach über persönliche Erfahrungen als Missionar in Taiwan und sein Verständnis der Mission nach Mt. 28,19-20.

Christoph Hillebrand (Dettingen am Albuch) würdigte die Arbeit und war überzeugt, dass sich viele in diesem Papier wiederfinden werden. Allerdings spüre er zu wenig von der Leidenschaft für die Liebe Jesu.

Marion Blessing (Holzgerlingen) erzählte von eigenen Erfahrungen mit Mission und warnte davor, dass Wort und Tat auseinandergehen können.

Susanne Jäckle-Weckert (Forchtenberg) berichtete von den Kontakten zur Weltmission durch Partnerschaften auf Gemeindeebene und plädierte für Offenheit für zugewanderte Gemeinden und die Beschäftigung mit postkolonialen Themen. Auch sie plädierte dafür, mehr vom Glauben zu sprechen und so zu leben.

Prof. Dr. Thomas Hörnig (Ludwigsburg) erkannte die Mühe und Sorgfalt in dem Papier an und warnte davor, vor lauter Einsparungen an dieser Stelle zu sparen. Die Mission gehöre zur DNA der Kirche.

Matthias Hanßmann (Horb a. N.) freute sich über den Blick Nord-Süd und Ost-West und das Hervorheben der Augenhöhe und des Miteinanders. Er wies jedoch darauf hin, dass es auch eine Herausforderung sein kann, die Mission aus der Richtung Süd und Ost anzunehmen.

Jörg Beurer (Heilbronn) betonte, dass Mission zusammen mit Diakonie gedacht werden müsse. Menschen mit schlechten Erfahrungen müssen berücksichtigt werden. Weiterhin betonte er, dass als Konsequenz eines solchen Papiers die Orte in Kirche und Diakonie diverser sein müssen. Ebenso bekräftigte er die Wichtigkeit des Süd-Nord-Lernens – insbesondere im Freiwilligendienst.

Gabrielle Schöll (Aalen) unterstrich die Überzeugung, dass Wort und Tat nicht voneinander zu trennen seien.

Hans-Ulrich Probst (Tübingen) erklärte, dass sein distanziertes Verhältnis zur Mission sich während der Arbeit an dem Papier verändert habe. Das Papier ist ein Ausdruck einer Reflexion auf verschiedenen Ebenen. Die fehlende Erarbeitung des christlich-jüdischen Dialogs und der Mission in diesem Kontext müsse extra und tiefergehend erarbeitet werden.

Heidi Hafner (Sindelfingen) teilte den Schmerz der Frage des christlich-jüdischen Dialogs und der immer noch existierenden Judenmission.

Christiane Mörk (Brackenheim) plädierte dafür, dass das Missionspapier in die Fläche kommt und bei der Auswahl des Missionsopfers berücksichtigt wird.

Jonas Elias (Ludwigsburg) hielt das Papier für sehr gelungen. Wichtig fand er die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Mission. Kritisch sah er die Bemühungen, das Wort Mission aus den Namen der Werke zu entfernen. Denn Mission sei in erster Linie ein Befehl Jesu. Mit diesem Missionspapier kann weitergearbeitet werden.

Die Vorsitzende Yasna Crüsemann bedankte sich für die lebhafte Diskussion und bat darum, weiter zu diskutieren und sich neben Finanzen auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Das Papier kommt in den neuen Katalog für Missionsprojekte. Die Verletzungen und die Schuld der christlichen Mission müssen aufgearbeitet werden. „Stop, look, listen“, wie Altbischof Eberhard Renz sagte – das sollte die Haltung sein. Sie plädierte dafür, auch die Sprache sensibel zu verwenden.

Der Antrag Nr. 20/24 wurde mit einer Enthaltung angenommen.

TOP 26 Schöpfungsleitlinien der Ev. Landeskirche in Württemberg

Bericht des Oberkirchenrats

Die Schöpfungsleitlinien der Landeskirche gehen auf der Jahr 2011 zurück. Sie sind nun aktualisiert und an die Erfordernisse des kirchlichen Klimaschutzgesetzes angepasst worden. In einem Beschluss zu Antrag 12/24 stellte sich die Landesynode hinter die Leitlinien in ihrer aktualisierten Gestalt.

Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel, theologischer Dezernent im Oberkirchenrat, stellte der Synode die Schöpfungsleitlinien in ihrer aktuellen Form vor.

Heckel erklärte, die Leitlinien seien inhaltlich aktualisiert und sprachlich und grafisch überarbeitet worden. Zur Kommunikation in der Breite der Landeskirche stünden verschiedene Materialien zur Verfügung.

Eingeführt würden die Leitlinien mit Psalm 104, 24: „Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter“ und folgenden Leitgedanken:

Wir glauben:

- Gott der Schöpfer beschenkt uns mit der Welt.

- Jesus Christus befreit uns - zur Mitmenschlichkeit, Achtsamkeit und Liebe.

- Gottes Geist befähigt uns, verantwortlich zu handeln.

Lasst uns deshalb den Weg der Gerechtigkeit gehen - gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft.

Im Folgenden finden Sie den Wortlaut der Schöpfungsleitlinien in ihrer aktuellen Gestalt:

Unser Horizont: Klimagerechtigkeit für nachfolgende Generationen und weltweit

„Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land … und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein.“ (Jesaja 32,15.17)

1. Wir treten für ein weltweit faires Wirtschaften ein und lernen voneinander.

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung bedingen einander. Daher setzen wir uns für eine nachhaltige Entwicklung ein, die die ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekte berücksichtigt. Alle Menschen sollen in einer sozial gerechten Welt leben, gute Bildung erlangen und die Möglichkeit haben, einer menschenwürdigen Arbeit in einer intakten Umwelt nachzugehen. Wir achten auf Klimagerechtigkeit und unterstützen die Menschen, die unter den lebensbedrohenden Auswirkungen des Klimawandels leiden. Wir lernen auch von unseren Partnern und nehmen Anregungen für eine umweltschonende Lebens- und Wirtschaftsweise auf.

2. Wir achten die Rechte künftiger Generationen.

Wir achten auf ein umweltgerechtes Wirtschaften. Dabei berücksichtigen wir die begrenzte Regenerationsfähigkeit der globalen Ökosysteme und vermeiden Gefahrstoffe, die die Umwelt dauerhaft schädigen. Wir treten für den Klimaschutz ein und richten unser eigenes Handeln danach aus. Damit wollen wir die Kosten, die kommende Generationen für unsere jetzige Lebensweise tragen müssen, erträglich halten.

Unsere Maßnahmen: Nachhaltigkeit und Klimaschutz im kirchlichen Handeln

„Gott spricht: Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?“ (Jes. 43, 19)

3. Wir wollen den Klimawandel eindämmen.

Wir verpflichten uns, nach dem Kirchlichen Gesetz zum Klimaschutz zu handeln und bis spätestens 2040 Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen. Daher suchen wir kontinuierlich nach Möglichkeiten, Energie einzusparen und vermehrt erneuerbare Energien zu nutzen.

4. Wir achten bei allen unseren Tätigkeiten darauf, dass Luft, Wasser und Boden geschützt werden und natürliche Ressourcen nur im notwendigen Maße in Anspruch genommen werden.

Nachhaltiges Bauen mit Vorrang einer bedarfsgerechten Umnutzung und Sanierung des reduzierten Bestandes ist uns ein besonderes Anliegen.

5. Wir setzen bei Einkäufen und Beschaffung auf Ressourcenschonung, fairen Handel,

umweltgerecht und energiesparend erzeugte Produkte und Dienstleistungen.

Wir orientieren uns beim Einkauf an transparenten Nachhaltigkeitskriterien, auch, wenn dies höhere Preise bedeutet, um Umweltfolgekosten zu vermeiden. Wir regen dazu an, neue Ideen zum Tauschen, Teilen und gemeinsamen Nutzen zu entwickeln.

6. Wir nehmen eine besondere Verantwortung für unser Essen wahr.

Wir gehen achtsam mit Lebensmitteln um. Wir stellen die Verpflegung in unseren Einrichtungen und Gemeinden auf mehr saisonale und pflanzenbetonte Ernährung sowie umwelt- und klimafreundlich erzeugte Produkte um. Wir gehen auf regionale Kooperationspartner zu.

7. Wir schützen Lebensräume.

In unseren kirchlichen Liegenschaften und Gebäuden achten wir in besonderer Weise auf den Artenschutz. Wir bieten Raum und Lebensmöglichkeiten für Pflanzen und Tiere.

Wir fördern bei Land- und forstwirtschaftlichen Flächen die Bewirtschaftung nach ökologischen Gesichtspunkten und achten darauf, den Flächenverbrauch und versiegelte Flächen zu minimieren. Für regenerative Energieerzeugungsanlagen sollen Flächen zur Verfügung gestellt werden.

8. Wir fördern eine nachhaltige Mobilität.

Wir fördern die Nutzung von umweltschonenden Verkehrsmitteln und prüfen, inwieweit Fahrten durch moderne Kommunikationsmittel ersetzt werden können.

9. Wir verpflichten uns zu einem ethischen Umgang mit unseren Finanzmitteln.

Für Geldanlagen berücksichtigen wir den Leitfaden der EKD.

Unser Bildungsauftrag: Schöpfungsverantwortung im Lichte des Evangeliums

„Gehet hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung.“ (Markus 16,15)

10. Schöpfungsverantwortung und Umweltschutz sind Teil der Aus- und Fortbildung.

Wir nehmen schöpfungstheologische und umweltrelevante Ansätze in die Qualifikation der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kirche auf. Inhaltlich betrifft das einerseits Immobilien und Bewirtschaftung, andererseits Verkündigung, Bildungsarbeit und Gemeindeaufbau. Wir fördern die Umsetzung dieser Leitlinien durch qualifizierte Beratung. Wir nutzen dazu auch die außerkirchliche Expertise vor Ort.

11. Wir arbeiten ökumenisch und gesellschaftlich zusammen.

Wir kooperieren mit innerkirchlichen, ökumenischen und zivilgesellschaftlichen Gruppen.

12. Wir setzen diese Leitlinien in unseren jeweiligen Lebens- und Arbeitsfeldern

konkret um.

Die Fortschritte bei der Umsetzung der Leitlinien werden anlassbezogen beraten und die Maßnahmen entsprechend weiterentwickelt. Dabei können alle die Botschaft dieser Leitlinien in den eigenen Alltag einbringen.

Bericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung (KGS)

Die Landessynode stellte sich in einem Beschluss zu Antrag 12/24 hinter die Schöpfungsleitlinien.

Beate Keller, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung (KGS), dankte allen, die an den Schöpfungsleitlinien mitgearbeitet haben. Mit Blick auf Psalm 104 sagte Keller, es sei inspirierend zu sehen, wie die Bibel ermutigt, aktiv zu werden. Dies solle auch die Botschaft der Materialien sein. Für den KGS bringe sie Antrag Nr. 12/24, dass die Landessynode sich die Schöpfungsleitlinien zu eigen macht.

TOP 28 Ausgleichsbetrag für Strukturanpassungsmaßnahmen bei Fusionen (Hinweis: TOP 27 wurde am ersten Tag der Tagung behandelt)

Bericht des Finanzausschusses

Kirchenbezirks-Fusionen erhalten weiterhin finanzielle Unterstützung. Insgesamt 500.000 Euro sollen für dreizehn anstehende Zusammenschlüsse zur Verfügung gestellt werden. Tobias Geiger, Vorsitzender des Finanzausschusses erläuterte in seinem Bericht, in welchem Maße und warum die bisherige Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen fortgesetzt werden soll.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses berichtete, dass die 14. Landessynode dem Oberkirchenrat fünf Mio. Euro zur Förderung von Kirchenbezirks- und Kirchengemeindefusionen zur Verfügung gestellt habe. Diese Mittel seien nun aufgebraucht. Ein Antrag bei der Frühjahrssynode hatte gefordert, fusionierenden Kirchenbezirken Ausgleichsbeträge von 30.000 bis 50.000 Euro zu gewähren, um Strukturanpassungsmaßnahmen zu finanzieren. Diese seien notwendig, um die Prozesse, die eine Fusion begleiteten, sinnvoll zu begleiten und zu gestalten. Dies sei nicht ausschließlich auf ehrenamtlichen Wegen möglich. Der Ausschussvorsitzende berichtete weiter, dass das Kollegium sich gegen den Antrag der Frühjahrssynode ausgesprochen habe. Oberkirchenrat Schuler habe als Begründung darauf hingewiesen, dass kein Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung von Fusionen bestünde.

Nach der bisherigen großzügigen Förderung von Fusionsprozessen habe sich der Finanzausschuss entschieden am Anliegen der finanziellen Unterstützung von Strukturanpassungsmaßnahmen festzuhalten, so Geiger. Zur Finanzierung der Unterstützungsgelder schlage der Finanzausschuss die Nutzung des Ausgleichsstockes vor.

Der Finanzausschussvorsitzende Tobias Geiger brachte als Ergebnis dieser Überlegungen den Folgeantrag 11/24 ein, die Fusionen von Kirchenbezirken mit 500.000 Euro aus der Ausgleichsrücklage zu fördern. Damit könne, so Geiger in der Erläuterung zum Antrag, bei dreizehn anstehenden Fusionen, jede Fusion mit 37.000 Euro gefördert werden. Der Finanzausschuss empfehle die Unterstützung dieses Betrags, während der ursprüngliche Antrag 8/24 aus der Frühjahrssynode nicht weiterverfolgt werden solle.

Die Landessynode hat Antrag 11/24 ohne Aussprache zugestimmt.

TOP 29 Kirchliches Gesetz zu den Landeskirchlichen Gemeinschaften (Beilage 76)

Bericht des Rechtsausschusses

Eine Neufassung des Gesetzes zu den Landeskirchlichen Gemeinschaften ermöglicht es, dass diese künftig leichter eigene Gemeinden gründen können. Die Landessynode hat dem Kirchlichen Gesetz zu den Landeskirchlichen Gemeinschaften mit großer Mehrheit zugestimmt. Im Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Martin Plümicke, und in der Aussprache waren vor allem mögliche Konflikte durch Neugründungen in bestehenden Kirchengemeinden und -bezirken diskutiert worden.

Der stellvertretende Vorsitzende des Rechtsausschusses Martin Plümicke berichtete, dass sich die Rahmenbedingungen der landeskirchlichen Gemeinschaften genauso wie die grundsätzliche kirchliche Landschaft verändert habe. Bisherige Strukturen und Angebote fänden weniger Anklang als früher, während gleichzeitig die Bestrebungen eigene Gemeinden zu bilden in den Landeskirchlichen Gemeinschaften zunähme. Die vorgelegte Gesetzesänderung sehe nun vor, dass durch Einrichtung eines personalen Seelsorgebezirkes durch den Oberkirchenrat Gemeinschaftsgemeinden gegründet werden können.

Taufen und Abendmahl in neuen Gemeinden nur durch von der Landeskirche beauftragte Personen möglich

Das Gesetz regele außerdem, dass in diesen Gemeinden vorgenommene Taufen automatisch zur Mitgliedschaft in der Landeskirche führten und setze fest, dass Pfarrpersonen dieser Gemeinden gleichzeitig Mitglied der Landeskirche sein müssen. Auch das Abendmahl dürfe nach der Gesetzesvorlage nur von durch die Landeskirche befähigten Personen durchgeführt werden. Auch wenn in der Rechtsausschusssitzung weiterhin die Sorge zum Ausdruck gebracht wurde, dass bestehende Ortsgemeinden keine Möglichkeit zur Mitsprache bei der Neugründung einer Gemeinschaftsgemeinde auf ihrem Gebiet hätten, empfehle der Rechtsauschuss bei drei Enthaltungen die Annahme des Gesetzesentwurfes.

Mangelndes Mitbestimmungsrecht der Ortsgemeinde in der Aussprache angemahnt

Prof. Dr. Martin Plümicke (Reutlingen) und Eckart Schultz-Berg (Stuttgart) brachten in der Aussprache ihre Bedenken wegen eines fehlenden Mitbestimmungsrechtes der Ortsgemeinde im neuen Gesetzesentwurf zum Ausdruck. Aus eigenen Erfahrungen, so Plümicke, halte er eine Mitwirkung der Ortsgemeinde für sehr fruchtbar bei der Einrichtung von Gemeinschaftsgemeinden.

Johannes Eißler (Eningen) wies dagegen darauf hin, dass in der Praxis die Einrichtung einer Gemeinschaftsgemeinde durch den Oberkirchenrat nicht ohne Rücksprache mit den Gemeinden vor Ort geschehen würde. Die Streichung des Mitbestimmungsrechts der Gemeinden sei aber deswegen sinnvoll, um Blockaden vor Ort bei der Einrichtung von Gemeinschaftsgemeinden wegen eines falschen Konkurrenzdenken zu vermeiden. Dies bestätigte Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch und merkte an, dass nach wie vor die Einrichtung einer Gemeinschaftsgemeinde nicht ohne Stellungnahme der örtlichen und dekanatsweiten Gremien erfolgen könne.

Prof. Dr. J. Thomas Hörnig (Ludwigsburg) begrüßte die fortgesetzten Bemühungen pietistische Bewegungen in die Landeskirche einzubinden. Ihn habe es aber nachdenklich gestimmt zu sehen, wer die Vereinbarung nicht unterschrieben habe, zum Beispiel die Liebenzeller Gemeinschaft. Matthias Hanßmann (Horb a. Neckar) wies in seinem Zwischenruf darauf hin, dass dies nicht aus inhaltlichen Gründen geschehen sei, sondern formelle Kriterien gegen eine Unterschrift gesprochen hätten: Die Liebenzeller Gemeinschaft sei beispielsweise ein bundesweiter Verband, dem eine Unterzeichnung einer spezifischen württembergischen Vereinbarung nicht möglich sei.

Gesetzesentwurf mit überwiegender Mehrheit angenommen

In der abschließenden Abstimmung des Gesetzesentwurfes nach 1. und 2. Lesung stimmte die Synode diesem mit überwiegender Mehrheit bei acht Enthaltungen zu.

TOP 30 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über den Ev. Kirchenkreis Stuttgart und zur Änderung der Kirchlichen Verordnung zur Ausführung des Pfarrbesoldungsgesetzes (Beilage 91)

Umstrukturierung des Kirchenkreises Stuttgart

Aus vier Dekanatsbezirken soll ein Bezirk werden. Der Oberkirchenrat möchte die Struktur des Kirchenkreises Stuttgart vereinfachen. Dazu sollen schrittweise die Dekanatsbezirke zusammengelegt und auch die Zahl der Schuldekanstellen reduziert werden.

Bericht des Oberkirchenrats

Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch, Rechtsdezernent im Oberkirchenrat, berichtete über den Plan, den Kirchenkreis Stuttgart strukturell zu vereinfachen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde von der Synode in den Rechtsausschuss verwiesen.

Frisch begründete die Strukturanpassung mit dem Rückgang der Kirchenmitgliederzahlen. Der Kirchenkreis besteht derzeit aus vier Dekanatsbezirken. In sechs Schritten sollen diese auf ein Dekanat reduziert werden. In Stufe 5 sollen die damit verbundenen Pfarrstellen von vier auf zwei Pfarrstellen und die Zahl der Schuldekaninnen und Schuldekane von zwei auf eine beziehungsweise einen verringert werden. Auch soll sich die Zusammensetzung der Kirchenkreissynode ändern. Dekanatsausschüsse sollen entfallen. Der Prozess werde im Zuge anstehender Gemeindefusionen zum 1. Januar 2025 beginnen und dann – abgestimmt auf verschiedene Amtszeiten und die anstehende Verwaltungsmodernisierung – schrittweise vollzogen werden, so Frisch.

Der entsprechende Gesetzentwurf wurde von der Synode in den Rechtsausschuss verwiesen.

TOP 31 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Geislingen und Göppingen (Beilage 86)

Bei den Fusionen ist der Rechtsausschuss am Zug

Oberkirchenrat berichtete über den Stand der geplanten Zusammenschlüsse evangelischer Kirchenbezirke. Aus elf werden fünf Kirchenbezirke: Oberkirchenrat Dr. Frisch brachte die Synodalen auf den aktuellen Rechtsstand. Die Gesetzentwürfe wurden an den Rechtsausschuss übergeben.

Das Thema finden Sie in der Tagesordnung unter TOP 31: Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Geislingen und Göppingen, TOP 32: Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Künzelsau, Öhringen und Weikersheim, TOP 33: Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Brackenheim und Heilbronn, TOP 34: Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Sulz und Tuttlingen und TOP 35: Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Blaubeuren und Ulm.

Bericht des Oberkirchenrats

Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch berichtete, dass gemäß § 2 der Kirchenbezirksordnung die Evangelischen Kirchenbezirke Geislingen und Göppingen auf der Grundlage eines Kirchlichen Gesetzes aufzuheben sind und ein neuer Kirchenbezirk zu bilden sei. Den entsprechenden Gesetzentwurf brachte er mit ein. Sitz des neuen Kirchenbezirks Geislingen-Göppingen solle Göppingen werden, sagte Frisch. Folgefragen seien mit den Betroffenen geklärt. Zudem könne gemäß § 24 des Kirchensteuergesetzes noch das Landratsamt Göppingen dazu Stellung nehmen.

Der Gesetzentwurf wurde an den Rechtsausschuss verwiesen.

TOP 32 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Künzelsau, Öhringen und Weikersheim (Beilage 87)

Bericht des Oberkirchenrats

Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch berichtete, dass gemäß § 2 der Kirchenbezirksordnung die Evangelischen Kirchenbezirke Künzelsau, Öhringen und Weikersheim auf der Grundlage eines Kirchlichen Gesetzes aufzuheben sind und ein neuer Kirchenbezirk zu bilden sei. Den entsprechenden Gesetzentwurf brachte er mit ein. Sitz des neuen Kirchenbezirks Hohenlohe solle Öhringen werden, sagte Frisch. Vorübergehend werde das Dekanatamt mit zwei Pfarrstellen verbunden sein. Folgefragen seien mit den Betroffenen geklärt. Zudem könne gemäß § 24 des Kirchensteuergesetzes noch das Landratsamt Hohenlohekreis dazu Stellung nehmen.

Der Gesetzentwurf wurde an den Rechtsausschuss verwiesen.

TOP 33 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Brackenheim und Heilbronn (Beilage 88)

Bericht des Oberkirchenrats

Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch berichtete, dass gemäß § 2 der Kirchenbezirksordnung die Evangelischen Kirchenbezirke Brackenheim und Heilbronn auf der Grundlage eines Kirchlichen Gesetzes aufzuheben sind und ein neuer Kirchenbezirk zu bilden sei. Den entsprechenden Gesetzentwurf brachte er mit ein. Sitz des neuen Kirchenbezirks Heilbronn-Brackenheim solle Heilbronn werden, sagte Frisch. Vorübergehend werde das Dekanatamt mit zwei Pfarrstellen verbunden sein. Folgefragen seien mit den Betroffenen geklärt. Zudem könne gemäß § 24 des Kirchensteuergesetzes noch das Landratsamt Heilbronn dazu Stellung nehmen.

Der Gesetzentwurf wurde an den Rechtsausschuss verwiesen.

TOP 34 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Sulz und Tuttlingen (Beilage 89)

Bericht des Oberkirchenrats

Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch berichtete, dass gemäß § 2 der Kirchenbezirksordnung die Evangelischen Kirchenbezirke Sulz und Tuttlingen auf der Grundlage eines Kirchlichen Gesetzes aufzuheben sind und ein neuer Kirchenbezirk zu bilden sei. Den entsprechenden Gesetzentwurf brachte er mit ein. Sitz des neuen Kirchenbezirks Rottweil solle Rottweil werden, sagte Frisch. Vorübergehend werde das Dekanatamt mit zwei Pfarrstellen verbunden sein. Folgefragen seien mit den Betroffenen geklärt. Zudem könnten gemäß § 24 des Kirchensteuergesetzes noch die Landratsämter Rottweil und Tuttlingen dazu Stellung nehmen.