Gottesdienst

Gottesdienst und Grußworte

Eröffnungsgottesdienst

Am Vorabend der Synode feierten die Synodalen den Eröffnungsgottesdienst in der Stuttgarter Hospitalkirche. Die Predigt hielt der Synodale Hellger Koepff über Johannes 3, 22-30. Im Folgenden finden Sie den Volltext der Predigt.

Liebe Schwestern und Brüder,

In unruhigen Zeiten verhärten sich die Fronten. Je unübersichtlicher die Gemengelage, je drückender die Probleme, desto fester werden die eigenen Reihen gezurrt. Der Ton wird schärfer.

Die Jüngerinnen und Jünger Jesu und alle, die mit Johannes dem Täufer unterwegs waren, lieferten sich einen heftigen Konkurrenzkampf. Das lässt die Bibel durchblitzen. Welche Taufe ist besser? Die des Johannes oder die, mit der Jesus tauft. Welche Taufe ist gültig? Welche taugt zum Heil vor Gott, welche nicht? Wer hat Erfolg?

Da wird schon mal übertrieben: „Alle rennen sie zu Jesus und lassen sich taufen“, beschweren sich die Johannesjünger bei ihrem Meister und wollen ihn scharfmachen. Während der Erzähler andersherum lediglich feststellt, da kamen welche zu Johannes und ließen sich taufen.

Man beäugt sich. Neidvolle Blicke schießen nach rechts und links. Sind die anderen erfolgreicher als wir? Polemik ersetzt den nüchternen Blick. Die anderen? – Sie sind nur noch Gegner, Konkurrenten. Die dort, wir hier.

Die Johannesbewegung war zuerst da. Rabbi, da war doch einer bei dir, drüben über dem Jordan. Du hast gesagt, auf den müssten wir schauen. Und jetzt fängt der auch noch an zu taufen. Was soll denn das? Die Taufe ist unser Markenzeichen.

In unruhigen Zeiten verhärten sich die Fronten. Die eigenen Reihen werden festgezurrt, der Ton schärfer, die Urteile über die anderen härter. Ich spüre es an mir selbst und ich kann es verstehen. So gerne würde ich mir die Worte eines Johannes leihen, so scharf reden wir er, so unerschrocken auftreten wie der Johannes, den die ersten drei Evangelien zeichnen. Der grüßt nicht wie ein freundlicher württembergischer Pfarrer. Der beschimpft die Frommen, die zu ihm kommen, als Otterngezücht und Schlangenbrut. Dem König Herodes schleudert er völlig undiplomatisch entgegen, was er von seinem Lebenswandel hält. So nicht, kehrt um. Ihr alle.

Es ist ja zum aus der Haut fahren: Kriege, wohin ich schaue. Kriegstüchtigkeit als gesellschaftliches Ziel. Gleichzeitig werden rechte Parolen kaum noch verschleiert. Kommen aus der Mitte der Gesellschaft, sind in den Kommunalparlamenten verstärkt zu hören: Antijudaismus. Hasserfüllte Stimmen gegen Fremde, gegen Menschen mit Behinderung, gegen queere Schwestern und Brüder. Ihr kennt das alles, steht vielleicht wie ich noch unter dem Eindruck der letzten Wahlen. Da braucht es klare Worte von uns Christen. Aber sind wir uns einig?

Sind wir uns einig in den Zukunftsfragen der Kirche? Wo die Ressourcen kleiner, die Aufgaben größer werden? Was und wie wurde wohl hinter den vier verschlossenen Gesprächskreistüren in den letzten drei Stunden diskutiert? Wie wurde geredet über die anderen, über den Oberkirchenrat? Was und wie in oberkirchenrätlichen Kreisen über die Synodalen?

Da gerieten die Jünger des Johannes mit einem Juden in Streit, welche Taufe wirksamer ist. So erzählt der Evangelist. Die Johannesjünger sind aufgebracht. Haben sie doch auf das falsche Pferd gesetzt? Angegriffen, verunsichert, wütend verfallen sie in das alte Menschenmuster – Dritte werden in den Streit verwickelt, die keiner Konfliktpartei angehören. Ausgerechnet ein Jude ist Zielscheibe.

Jetzt soll der Täufer Johannes sie wieder aufrichten und bestätigen. Ihm sind sie schließlich gefolgt. Jetzt soll er denen da drüben, den Jesusleuten, mal die Meinung sagen und den Juden auch.

Nichts von alledem. Johannes entzieht sich und zeigt damit wahre Größe. Er weist von sich selbst weg. Ehrlich, das hatte ich dem wilden Bußprediger im Kamelhaarschurz nur mit einem Ledergürtel zusammengehalten nicht zugetraut, dem, der von wildem Honig und Heuschrecken lebt. Jetzt klingt er besonnen. Blickt auf Jesus und sieht in nüchterner Klarheit seinen eigenen Platz.

„Kein Mensch kann sich irgendwas nehmen, wenn er es nicht vom Himmel erhalten hat. … Ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm her gesandt.“

Johannes erkennt seinen wichtigen, aber begrenzten Auftrag. Mit Haut und Haaren setzt er sich für Gottes Gerechtigkeit ein und ist zugleich doch nur der Zeigefinger, der auf den Größeren weist. Auf den, der vom Himmel kam, während er selbst nur ein ganz Irdischer ist. Kein Neid, keine Konkurrenz ist zu spüren. Im Gegenteil.

„Der Freund freut sich über die Stimme des Bräutigams.“ Er hört den Bräutigam jubeln und freut sich von Herzen mit ihm. „Diese meine Freude ist nun erfüllt.“

Sich von Herzen ehrlich freuen, wenn dem anderen etwas gelingt, wenn die andere glücklich ist, wenn die anderen Erfolg haben. Was für eine Haltung für Christenmenschen. Hohen Respekt habe ich davor, denn ich weiß, es ist ein Geschenk, wenn es unter uns gelingt.

„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“

Wie Johannes – sei es der Täufer oder der Evangelist – den Konflikt und seine eigene Position zusammenfasst, nötigt mir Respekt ab.

„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“

Das hat offensichtlich schon früh die Verantwortlichen so überzeugt, dass sie es in den Jahreslauf der Sonne eingeschrieben haben.

„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“

„Ich bin nicht der Christus.“ Darin höre ich nicht das „In der Demut macht mir keiner was vor“ – oder „wer sich selbst klein macht, will im Grunde nur von den anderen in seiner Bedeutung gestärkt und erhöht werden“. Nichts von alledem.

Ich will von dieser Haltung des Täufers lernen. Weil ich meine Unerbittlichkeit kenne. Weil das Einschlafen so schwerfällt und nachts das Grübeln mich überkommt. Dann habe ich Johannes‘ Einordnung und Positionsbestimmung verloren.

Johannes kämpft unerschrocken für Gottes Gerechtigkeit, für eine bessere Welt. Manches davon hätte ich auch gerne, vieles davon brauchen wir als Christen heute mehr denn je. Keine Frage.

Doch wenn ich nur noch kämpfe und ringe, aber nicht auf den verweise, der zunehmen wird, dann kratzt das Kamelhaar des Moralpredigers so sehr, dass ich nicht einschlafen kann.

Wenn ich nur noch sorge, aber nicht mehr den sehe, bei dem alle Sorge aufgehoben ist, weil er für uns sorgt, dann kleben die Sorgen an mir wie wilder Honig und ich kann – beppig – nicht schlafen.

Wenn ich den ledernen Gürtel nur noch enger schnalle, aber nicht auf den verweise, dessen Reich schon gekommen ist, und der es vollenden wird, dann kann mein Atem nicht ruhig werden zum Schlaf.

Wenn ich in all den Krisen wie eine Heuschrecke hektisch von Lösungsversuch zu Lösungsversuch hüpfe, aber nicht auf den sehe, der die Zukunft seiner Kirche ist, kribbeln meine Nerven und kribbelt meine Haut. Lassen mich keine Ruhe finden.

„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“

Für mich heißt das: Ich gebe das Beste, das ich habe, ich ringe um den Frieden, ich mache meinen Mund auf für die, die keine Stimme haben. Ich setze mich für die Botschaft Jesu ein und für diese Kirche. Ich tue das alles und noch viel mehr – – in dem Wissen, dass es auf mich nicht ankommt, sondern auf Christus.

Das Beste in größtem Engagement geben und zugleich wissen, es kommt nicht auf mich an. Johannes der Täufer verkörpert mit seinem Leben dieses engagierte Leben voller Hoffnung auf das Reich Gottes.

Dein Reich komme.

Damit lässt sich auch am Vorabend einer nicht einfachen Synode ruhig schlafen.

Amen.

Grußworte

Grußwort von Cordelia Vitiello, Mitglied des Konsistoriums der Evangelisch-lutherischen Kirche in Italien

Cordelia Vitiello brachte in ihrem Grußwort die Freude übe die langjährige Zusammenarbeit der beiden Kirchen zum Ausdruck, die vor denselben Herausforderungen stünden wie etwa dem Rückgang der Mitgliederzahlen, dem Mangel an Ehrenamtlichen und einer Berufungskrise. Sie beschrieb die spezielle Situation ihrer Kirche in Italien, die in doppelter Hinsicht eine Minderheitenkirche sei: als evangelische Kirche in einem römisch-katholisch geprägten Land und als zweisprachige Kirche (Italienisch und Deutsch) unter den protestantischen Kirchen. Vitiello sagte: „Diese einzigartige Situation der Minderheit und der Zweisprachigkeit veranlasst uns, uns zu trauen und dafür zu sorgen, dass unser Kleinsein kein Hindernis für die Verkündigung des Evangeliums in neuen Formen […] ist.“

Auch die Sorgen über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Italien und die weltweiten Krisen glichen denen in Deutschland, so Vitiello. Und weiter sagte sie: „Sind wir als Christgläubige in der Lage, das Sandkorn darzustellen, das einen verrückt gewordenen Mechanismus aufhält? […] es sollte nicht die Angst sein, die uns bewegt. Der kürzlich verstorbene Jürgen Moltmann hat gesagt: ‚Hoffnung wird gelebt, wenn sie lebendig wird, wenn wir aus uns selbst herausgehen und in Freude und Leid am Leben der anderen teilhaben‘. Mein Gruß ist in diesem Wort enthalten. Lassen Sie uns gemeinsam dem Aufruf des Römerbriefes folgen und ‚gegen Hoffnung auf Hoffnung‘ wagen.“

Grußwort von Karl Kreß, Vizepräsident der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden

Karl Kreß berichtete von Themen, die die badische Landessynode zurzeit beschäftigen, so zum Beispiel die Gewinnung des theologischen Nachwuchses, die Studie Jugend zählt 2, das Thema sexualisierte Gewalt, Verwaltungsreform, Einführung der Doppik, Immobilien und die Priorisierung von Aufgaben.

Grußwort von Rev. Joseph Ndeh Nkwenti, National Sunday School Officer, Presbyterian Church in Cameroon (PCC)

Rev. Joseph Ndeh Nkwenti betonte in seinem Grußwort die lange und enge Beziehung zwischen der Presbyterianischen Kirche in Kamerun und der württembergischen Landeskirche und dankte für die kontinuierliche Unterstützung der Sonntagsschularbeit aus Württemberg. Diese sei „ein großer Segen“, insbesondere nach der Eskalation der anglophonen Krise (Erläuterung: Dies ist die gewaltsame Unterdrückung der englischsprachigen Minderheit durch die französischsprachige Bevölkerungsmehrheit), die vor allem die binnenvertriebenen Kinder treffe.

Nkwenti beschrieb eindringlich die Not der Kinder, die der Mädchen, die sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen würden, und die der Jungen, denen beigebracht werde, „dass die Waffe ihr Gott ist“. Die Unterstützung durch die württembergische Landeskirche sei in hoffnungsloser Lage eine „Quelle der Hoffnung“.

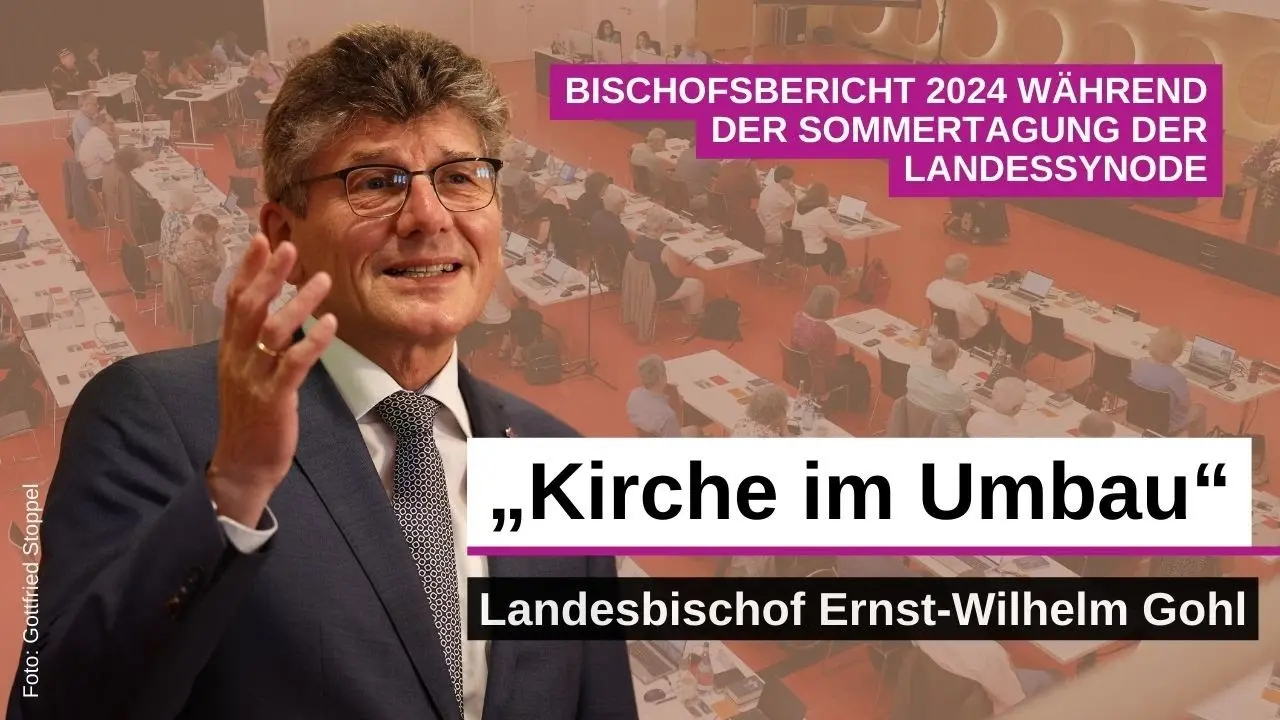

TOP 01 Bericht des Landesbischofs

„Kirche im Umbau“

Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl sprach über die tiefgreifenden Veränderungen und Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft. Themen waren unter anderem: Die Veränderungen in der Kirche, der Ukraine-Krieg, die ForuM-Studie, der Nahost-Konflikt, das Anwachsen der politischen Rechten und die Diskussion über die Reform des Paragrafen 218.

Gohl betonte, allen seinen Überlegungen gehe die Gewissheit voraus, die in 1 Kor. 3,11 zum Ausdruck komme: „‚Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus‘. Mit Jesus Christus haben wir den einen festen Grund, der uns in allen Veränderungen trägt – das gilt für das persönliche Leben und das Leben unserer Kirche.“

Kirche im Umbau

Gohl sagte, Verunsicherung und Überforderung angesichts vielfältiger Umbauprozesse in der Landeskirche müsse sich äußern können und lasse sich nicht „mit Beschwichtigungen und einfachen Rezepten beiseite wischen“. Allein der Begriff Transformation sei für viele schon ein Reizwort. Ihm gehe es dabei um „eine Haltung, die auf dem gemeinsamen Grund, Jesus Christus, beieinanderbleiben will. Das heißt: Miteinander bei den kontroversen Themen im Gespräch bleiben und Lösungen suchen: in den Gemeinden, mit der Landessynode, mit dem Oberkirchenrat, mit Menschen aus dem Quartier, dem Nachbardorf oder in den einzelnen Brennpunkten der großen Städte.“ Transformation meine „nicht Abbruch, sondern Umgestaltung. Auch die Chance, Lasten abzulegen, Neues zu entdecken und auszuprobieren“. Beispielhaft hob Gohl den Innovationstag vom Mai in Reutlingen hervor mit seiner „spürbaren Aufbruchstimmung“.

Explizit ging Gohl auf die aktuelle intensive Diskussion über den Sonntagmorgengottesdienst ein. Manche Menschen forderten, diesen ganz aufzugeben. Er halte dies jedoch für problematisch. Der Gottesdienst am Sonntagmorgen sei „Träger christlicher Kultur und er bietet einen verlässlichen Ort für die unterschiedlichen Milieus und Gruppen“. Mit ihm würde „öffentliches und damit sichtbares Christentum verloren gehen.“ Ein zweiter Grund liege in der theologischen Bedeutung des Gottesdienstes: „Durch Gottes Wort angesprochen versammelt sich die Gemeinde zum Gottesdienst. Durch das Hören des Wortes wird sie gebildet. Gemeinde ist nur, weil Gottes Wort diese Gemeinde schafft, ruft, versammelt, ermutigt und sendet.“

Für sein Bild von der Kirche der Zukunft bezog Gohl sich auf das Bild von „Kirche als Herberge der Mündigkeit“, das die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Kristin Jahn geprägt habe. Eine Herberge sei „ein Ort auf Zeit“, „vom Unterwegssein geprägt“. Weiter sagte Gohl: „Unsere Landeskirche ist an vielen Orten noch immer verlässliche Größe im Ort und pflegt ihren Gebäudebestand. Aber in vielen Gemeinden erleben wir starken Veränderungsbedarf. Gebäude müssen aufgegeben werden, Zugehörigkeit muss sich ständig neu definieren. Für eine Kirche als Herberge sei dies „keine Kränkung, sondern Teil ihrer Existenz“. Kirchenmitglieder würden so „mündige Mitgestalter/innen einer kleiner werdenden Kirche.“

Gohl betonte die Bedeutung der Hoffnung für die Zukunft der Kirche. „Kirche im Umbau“ heiße, „wir haben ein Hoffnungsbild von der neuen Gestalt der Kirche“. Gohl verwies auf das Beispiel der kleinen Waldenserkirche in Italien: „Als Kirche im Umbau können wir von dieser kleinen Diasporakirche Großes lernen: Hoffen und Handeln stehen im Mittelpunkt.“ Eine in der Hoffnung gegründete Kirche auf dem Weg gebe „diesen Segen an andere Menschen weiter und wird zum Segen für andere.“ Wichtig bei allem Umbau sei es, im Kontakt mit Gott zu bleiben: „Entscheidend ist, dass Kirche Gotteserfahrungen ermöglicht und die Menschen, die diese Erfahrungen in ihr machen, nicht in die Abhängigkeit oder Passivität drängt, sondern sie aufbrechen lässt. Darin ist sie ‚Herberge auf Zeit‘.“

Nahost-Konflikt

Neben der Erschütterung über den Angriff der Hamas auf Israel sprach Ernst-Wilhelm Gohl auch das Aufflammen des Antisemitismus in Deutschland an und betonte, es bleibe Aufgabe der Kirchen, „an der Seite unserer jüdischen Geschwister zu stehen. Wie kann es gelingen, jetzt mit Jüdinnen und Juden hier in Deutschland so solidarisch zu sein, dass sie ein Gefühl der alltäglichen Sicherheit zurückgewinnen können […]?“ Gohl sagte mit Blick auf die drohende humanitäre Katastrophe im Gaza-Streifen: „Jedem Menschen, der dort zu Schaden kommt oder gar sein Leben verliert, gehört unser Mitgefühl. Das gilt für alle Opfer in diesem Krieg und natürlich auch für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Empathie kennt keine Grenzen. Menschenrechte gelten für alle Menschen und sind nicht verhandelbar. […] Wir müssen weg vom ‚ja – aber‘ hin zu einem ‚und‘. Das Leid der Menschen in Israel und das Leid der Menschen in Gaza ist furchtbar.“

Gohl beklagte, auf der einen Seite werde scharf Kritik an Israel geübt. Dabei würden uralte Bilder des Judenhasses aktualisiert. Der israelbezogene Antisemitismus komme von links wie von rechts. Auf der anderen Seite werde jede Form der Kritik an der Politik der israelischen Regierung pauschal als antisemitisch diskreditiert. Kirche habe die Aufgabe, „in einer gewalttätigen und friedlosen Welt für Frieden und Gerechtigkeit einzustehen.“ Sie solle Gesprächsräume eröffnen, wo „unterschiedliche Positionen zu Wort kommen, ohne die Person, die anders denkt, sofort abzuwerten oder gar niederzubrüllen.“ Deshalb habe sich die Landeskirche gemeinsam mit der württembergischen Diakonie der EKD-Initiative #VerständigungsOrte angeschlossen. Gohl warb dafür, dass Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und die Einrichtungen solche Verständigungsorte schaffen.

Krieg in der Ukraine

Landesbischof Gohl benannte in seinem Bericht klar die Spannung, die in der Landeskirche zwischen unterschiedlichen Haltungen zu Waffenlieferungen für die Ukraine herrsche. Er selbst vertrete nach wie vor die Auffassung, ohne Gerechtigkeit könne es keinen Frieden geben, weshalb Waffenlieferungen gerechtfertigt seien. Zugleich habe er jedoch wiederholt zum Frieden aufgerufen. Gohl betonte, ihm sei es wichtig, dass „die Argumente, die beide Seiten mit Verweis auf Jesus von Nazareth anführen, in unserer Kirche miteinander im Gespräch bleiben.“ Es brauche beide Positionen: „Gesinnungsethisch – Menschen mit einer klaren pazifistischen Überzeugung – und verantwortungsethisch – Menschen, die ihre Position in diesem Konflikt aus den Konsequenzen ihres Tuns ableiten.“ Gohl betonte die Wichtigkeit friedenspädagogischer und präventiver Arbeit. Eine „Kirche im Umbau“, die „die lebendige Hoffnung im Angesicht des auferstandenen Christus ausstrahlt“, wende sich zuerst den Opfern des Krieges zu. Sie bringe ihre Verzweiflung und ihre Angst vor Gott, bitte Gott um Frieden und helfe den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Der Streit um § 218

Die von der Bundesregierung geplante Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs nach § 218 StGB kündigt für Gohl den Konsens zum Schutz des ungeborenen Lebens auf, und die Neupositionierung der EKD in dieser Frage führe zu einer einseitigen Schwächung des Grundrechts des ungeborenen Kindes auf Leben. Er betonte, ein abgestufter Lebensschutz werde dem Leben als Gottes Geschenk nicht gerecht, und begrüßte die Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Kammernetzwerks der EKD zur Erarbeitung einer gemeinsamen Position.

Demokratie und Rechtsextremismus

Mit Blick auf „unverblümt rechtsextremistische Äußerungen der AfD“ beklagte Gohl die Verrohung der Kommunikation, die die Debattenkultur bedrohe. Tätliche Angriffe auf Politikerinnen und Politiker (auch auf solche der AfD) seien durch nichts zu rechtfertigen. Die Kirchen hätten sich „klar zur freiheitlichen Demokratie bekannt und gegen Hass, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit positioniert“.

Gohl wiederholte seine theologische Überzeugung, dass „die Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens nicht mit den Werten und dem dahinterliegenden Menschenbild einer rechtsextremistischen Partei wie der AfD zusammenpassen“. Es gehe ihm jedoch nicht darum, „Menschen aus der Kirche auszuschließen, sondern umgekehrt, Christen, die die AfD wählen, zum Nach- und Umdenken zu bewegen.“ Maßstab für eine Prüfung, ob politische Positionen mit dem christlichen Glauben zu verbinden sind, sei die Bibel, in der es immer auch um das Thema Gerechtigkeit gehe: „Es stimmt eben nicht, dass wenn jeder an sich denkt, an alle gedacht ist. Es ist nicht egal, wie es meinem Nächsten geht! Damit haben die ersten Christen überzeugt. Sie haben sich um alle gekümmert: Ob es ein geborener Römer war, ein Christ, ein Jude oder einer, der an heidnische Götter geglaubt hat.“ Da die AfD eine demokratisch legitimierte Partei sei, bedürfe es einer weiteren theologischen Klärung der grundsätzlichen Unvereinbarkeit von Glauben und AfD-Wahl. Gohl verwies dafür auch auf die Barmer Theologische Erklärung.

Gohl hält es für notwendig, für den Umgang mit Vertretern der AfD innerhalb der Kirche, zum Beispiel in kirchlichen Wahlgremien klare Kriterien zu entwickeln, die es bislang noch nicht gebe – „auch als Lernprozess aus der Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945“. Dafür wünsche er sich „in der Synode eine theologische Debatte darüber, welche politischen Positionen mit unserem Verständnis des Evangeliums unvereinbar sind und welche Konsequenzen das für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende hat.“

Klimakrise

„Die Klimakrise fordert uns als Christen heraus“, so Gohl. Das „Staunen über Gottes wunderbare Schöpfung mahnt uns, unsere Stimme zu erheben gegen die Zerstörung unserer Erde.“ Man könne das wie beim Klimaappell tun oder in der Bereitschaft zur gesellschaftlichen Debatte mit Aktivisten und Gegnern, sagte Gohl und fuhr fort: „Und wir als Kirche müssen selbst zeigen, dass wir es ernst meinen mit einem nachhaltigen Klimaschutz.“ Gohl wies auch auf die engen Beziehungen zwischen der Klimakrise und der Armutskrise des globalen Südens hin.

ForuM-Studie

Landesbischof Gohl betonte, die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche, die Hilfe für die Betroffenen und die Prävention seien ein kontinuierlicher Prozess und die Beteiligung der Betroffenen sei zentral. Er dankte den Betroffenen für ihre Mitarbeit unter anderem bei den bislang vier Betroffenen-Foren.

Gesprächskreisvotum Lebendige Gemeinde, gehalten von Matthias Hanßmann

In einem Besuch bei einer alten Witwe, sagte mir diese: „Wie du bisch woisch – wie du wirsch, woisch net“. Mich lässt dieses Zitat nicht los – auch nicht in Hinblick auf den Umbau der Kirche.

„Wie du wirsch, woisch net“. Das fordert heraus. Eine Herberge der Mündigkeit hört sich gut an, aber sie wird immer eine Kirche auf Rädern sein – nach vorn gewandt. Da reicht es nicht aus, zu wissen, wer wir heute sind. Wir brauchen die Zuversicht – vielleicht sogar die Neugierde – wie es morgen sein wird.

4 Punkte, was wir als Lebendige Gemeinde dem Bischofsbericht beilegen möchten:

1. Lasst uns mutig in das neue Land gehen, für das es noch keine Landkarte gibt (nach dem Zitat von Klaus Douglass – Innovationstag). Oder: Der Umbau der Kirche braucht den Mut der Veränderung, und nicht die Depression einer Abrissbirne. Wir möchten, dass im Umbau in Kundschafter, in Ausprobierer, in Pioniere und agile Initiativen investiert wird. Und dort wo Dinge gut laufen, dort sollten wir die Abrissbirne schon gar nicht ins Schwingen bringen. Wir sollten alles tun, dass die Kirche am Ort bleibt. Gelebte Gemeinschaft braucht einen erreichbaren Ort. Fusionen und Zusammenlegungen sind ohne Zweifel unausweichlich. Sie stellen aber keine Zauberformel dar. Wir sind keine Hauptamtlichenkirche. Wie Gemeinde als Priestertum aller Glaubenden lebendig sein kann, das leben uns tatsächlich die Diasporakirchen in erstaunenswerter Weise vor.

2. Wir sehen uns zu allen Zeiten zuerst als eine missionarische Kirche, die sich in ihrer Mission immer diakonisch versteht. Mission und Diakonie ist kein „nice to have“ – es ist Wesenszug. Beides fördert das Leben. Wir verkündigen dabei den einzigartigen Erlöser Jesus Christus. Diese Klarheit in der Verkündigung ist keine Geheimlehre. Wir sagen allen Menschen das Beste was ihnen wiederfahren kann: Ein Leben im Glauben an Jesus Christus.

Wir bedauern daher ausdrücklich, dass eine eindeutige und unmissverständliche soteriologisch angelegte Verkündigung, zunehmend auch innerkirchlich in Frage gestellt wird. Aktuellstes Beispiel sind die sogenannten Hochschultage in Tübingen. Sie werden durch Studierende der Universität und verschiedene Studentenwerke gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Die verantwortlichen und mitwirkenden Studierenden wurden in ihren Bemühungen in einen nicht hinnehmbaren rechtsextremistischen Zusammenhang gezerrt. Es entsteht der Eindruck, als wäre Mission und Evangelisation fanatisch, ja sogar rechtsextrem. Wenn sich heute Theologiestudierende für eine missionarische Evangeliumsverkündigung im eigenen Haus rechtfertigen müssen, braucht es das schützende Wort der Kirchenleitung – ggfls. auch gegen Voten aus der Fakultät und der Hochschulgemeinde. Im Bericht war zu hören: „Das bedeutet nicht, dass alle einer Meinung sein müssen. Es geht um unsere Haltung. Eine Haltung, die auf dem gemeinsamen Grund, Jesus Christus, beieinanderbleiben will“. Diese Einheit wünschen wir uns als Lebendige Gemeinde auch im Hinblick auf eine konservative Glaubenshaltung und der ihr eigenen hermeneutischen Einsichten in Bezug auf das biblische Wort.

3. Wir mischen uns ein – auch politisch. Als Kirche sprechen wir der Politik ins Gewissen. Demokratie ist die logische Folge einer christlich geprägten Gesellschaft. Jeder, auch der Schwächste, hat eine Stimme, die gehört werden muss. Dass diese Errungenschaft heute zunehmend nach links und rechts verteidigt werden muss, macht uns ratlos. Wir unterstützen den Ansatz vollumfänglich, dass Kirche die Demokratie schützt. Umgekehrt aber unterliegt die Kirche nicht den Spielregeln der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen. Als Kirche sind wir eine Herberge der Mündigkeit. Insbesondere aber leben wir im Status von Krippe und Kreuz. Es gibt etwas, was uns eint: Die Anbetung Jesu Christi. Nur so sind wir Salz und Licht. So bleiben wir ernsthafte Gesprächspartner. Also fühlen wir uns in allen ethischen Fragestellungen, ob zu § 218 oder zu KI, zum Ukrainekrieg oder zur Israelfrage als Mahner, als Tröster, als Propheten, und vor allen Dingen als Verkündiger durch Gottes Heiligen Geist. Und wir unterstützen gerade hier die klaren Bemühungen um den Schutz des Lebens und das Ja zu Israel als erwähltem Volk Gottes. Gleichzeitig klagen wir über das große Leid, das über die Menschen im ganzen Nahen Osten zu finden ist.

4. Ein Wort zum hohen Engagement unserer Kirche in Klima- und Nachhaltigkeitsfragen.

Wir unterstützen die Bemühungen, und bringen heute doch auch unsere Sorge zum Ausdruckt. Sie lautet: „Wir überfordern uns“. Statt auf eine blühende Landschaft, gehen wir auf eine erschöpfte Kirche zu. Sowohl unsere finanziellen Ressourcen, als auch die Kraftreserven der Mitarbeitenden, der Kirchengemeinden selbst und auch aller Einrichtungen, scheinen in eine breite Überforderung zu steuern. Wir tun gut daran, wenn wir unsere Schöpfungsbemühungen im Sinne von Römer 8 reflektieren. Bleiben wir gnädig mit uns und den Anderen – auch im Hinblick auf alle Klima- und Umweltbemühungen. Die Kreuzestheologie hat ihren Platz in der gleichen Herberge wie die Schöpfungstheologie.

Zum Schluss soll nochmals die alte Witwe zu Wort kommen, die mir noch eine zweite Weisheit mit auf den Weg gab: „Solang no gsonga wird, isch D`Kirch no net aus“. Wir singen noch – also ist es noch nicht aus mit uns. Hört Ihrs? Hört Ihr das Lied der Hoffnung?“

Votum des Gesprächskreises Offene Kirche, gehalten von Dr. Hans-Ulrich Probst

Liebe Mitsynodale, sehr geehrte Mitglieder des Kollegiums, sehr geehrter Herr Landesbischof,

eine „Herberge der Mündigkeit“ in Zeiten der Kirchenkrise. Ich danke für die OK für die diese Metapher für eine Kirche der Zukunft. Dieses Bild von Kirche soll Mut machen. Das Bild der Herberge ist einladend. Ich will in meinem Votum den Weg zu dieser Herberge aus der Perspektive der OK beschreiben. Und ich möchte über Zweifel sprechen, ob die Landeskirche gegenwärtig wirklich an einer Herberge der Mündigkeit baut?

Ein omnipräsentes Krisengefühl hat viele auch in der Kirche erfasst. Ist es also nur die Zeit des Umbaus, der Transformation, der Kürzungen? Oder geraten wir gerade in eine existentiell bedrohliche negative Spirale von Entkirchlichung und Selbstaufgabe?

Wie sollen wir uns da noch in Richtung Herberge aufmachen? Und wer baut dann daran mit? Gegenwärtig ziehen wir uns sukzessive aus dem Kontakt zu anderen gesellschaftlichen Akteur:innen zurück. Dadurch verlieren wir Sichtbarkeit und Relevanz. Die Substanz, sie bröckelt noch bevor wir mit dem Bau begonnen haben.

Die Offene Kirche will die Krise der Kirche mit keinem Deut verneinen. Es benötigt kreative Ideen, strategische Ideen. Und v.a. benötigt es die Menschen, die den Umbau denken und gestalten – Ehrenamtliche, Hauptamtliche. Strategien gegen die Spirale der Bedeutungslosigkeit braucht es auf allen Ebenen der Landeskirche.

Und die Perspektiven, wie es strategisch mit der Kirche weitergehen wird; die strategischen Ansätze, wie wir in dieser Landeskirche Mündigkeit erzielen werden. Diese strategischen Perspektiven - wir vermissen sie bisweilen im Bischofsbericht.

Zurecht haben wir gehört: „Viele (Menschen) kritisieren die Vielzahl der Prozesse, die parallel laufen, die endlosen Strukturdebatten, beklagen die Hoffnungslosigkeit angesichts von Kirchenaustritten und kritisieren die Kirchenleitung für deren Entscheidungen und für ihre Informationspolitik.“

Mündigkeit ist keine ideelle Verordnung, sondern entscheidet sich im Konkreten. Daher braucht es Reaktionen auf diese Kritik:

Was wurde getan, um die Informationspolitik zu verbessern? Wie wird abgesichert, dass die Kritik an „Entscheidungen von oben“ sich nicht fortsetzt?

Wir erleben in Teilen der Kirche eine Entfremdung von landeskirchlichen Prozessen, Kritik an Direktiven; wir erleben, dass Ehrenamtliche sich von der Kirche distanzieren. Die Transformationsprozesse werden nicht als transparente Prozesse wahrgenommen. Die Leute machen kehrt, weil sie zu wenig Zutrauen und keine Mündigkeit erleben. Weil sie in Entscheidungen nur mangelhaft eingebunden oder ganz übergangen werden.

Das Bild der „Herberge der Mündigkeit“ wird dann zur Schimäre, zum Trugbild des gegenwärtigen Zustandes der Kirche.

Ich will das Bild der Herberge und der Suche nach dem Weg dorthin nicht aufgeben: Die OK hat dafür Bausteine: sie strebt nach einer Kirche, in der gesellschafts- und sozialdiakonisch gedacht, gehandelt und gelebt wird. Wir wollen, dass religiöse Gemeinschaft ohne Ansehen der Person diskriminierungsfrei erfahren wird; die Kirche ist vielfältig, plural und menschenfreundlich; wir dringen darauf, dass in der Machthierarchien kritisch wahrgenommen und abgebaut werden – die Forum-Studie ist Teil der Wegbeschreibung; wir wollen Initiativen zur kirchlichen Sozialraumorientierung starten; wir bauen auf eine Kirche Jesu Christi, die den reformatorischen Bildungsauftrag ernst nimmt und zur individuellen Entfaltung anregt; wir stehen dafür ein, dass religiöse Frömmigkeit ihren Ausdruck in der friedlichen und gerechten Weltgestaltung findet.

Liebe Synodale, Herr Landesbischof,

deshalb blicken wir mit Sorge auf die Gesellschaft, in der die Herberge entstehen soll: die Folgen der Klimakrise werden abgetan; Gewalt greift um sich; die Polarisierung nimmt zu; die extreme Rechte erstarkt nicht nur in Wahlen, sondern in den Köpfen der Menschen.

Welche Aufgabe kommt hier der Evangelische Kirche zu?

Der Appell „Christen können nicht die AfD wählen“ war wichtig. Ebenso plädiert die OK auf eine zeitnahe Regelung, wie mit AfD-Funktionären im Ehren- und Hauptamt der Kirche umgegangen wird – verbunden mit der theologischen Argumentation.

Und doch bleibt, wenn wir uns an der Mündigkeit orientieren, selbstkritisch zu fragen: Werden durch Appelle und juristische Regelungen Menschen wirklich abgehalten, demokratie- und menschenrechtsfeindlich zu denken?

Wie kann vielmehr Kirche einen Beitrag zur Demokratie- und Friedensbildung unter den Kirchenmitgliedern leisten?

Wir begrüßen die kirchlichen und diakonischen Initiativen, Verständigungsorte zu gestalten; die Diskussion über kontroverse Fragen: das braucht es.

Es tut not, dass die Aufarbeitung geschieht, wie christliche Theologie Rassismus, Ausgrenzung und Judenfeindschaft begünstigt, und wie Kirche Gewaltherrschaft legitimiert hat. Kirche und Theologie müssen Argumente gegen die Neue Rechte entwickeln: Diese versteht sich mittlerweile dezidiert als christlich.

Unter einigen Christ:innen besteht eine hohe Neigung zu Vorurteilen, zu populistischen Einstellungen, zu autoritären Ideen. Untersuchungen zu Vorurteilen und Einstellungen zeigen: Insbesondere Christ:innen mit einem engen und exklusiven Wahrheitsanspruch neigen dazu – gar stärker als der Durchschnitt der Gesamtgesellschaft. Deshalb darf es eben nicht bei Appellen bleiben. Sondern es ist eine innerkirchliche Aufgabe der Demokratie- und Friedensbildung, die auch notwendiges Personal braucht. Mit Blick auf die Wahlergebnisse der Erstwähler:innen – muss das stärker in der kirchlichen Jugendarbeit geschehen. Das stellt nicht ein Adiaphoron – ein nicht notwendiges nice to have – dar: Das christliche Ja zur unbedingten Menschenwürde. Es ist ein Beitrag zur freiheitlichen Gesellschaft. Es zeigt, dass Kirche auch in gewandelter Form dieser Gesellschaft etwas zu sagen und zu geben hat.

Dann verleiht eine zukünftige Herberge der Mündigkeit dem Grund, auf dem sie gebaut ist, Geltung. Sie verleiht ihm Geltung, wenn sie strategisch abgesichert ihren gesellschaftlichen Auftrag in der Breite der Kirche weiter wahrnehmen kann.

Votum des Gesprächskreises Evangelium und Kirche, gehalten von Philipp Jägle

Verehrte Präsidentin, hohe Synode, Herr Landesbischof,

vielen Dank für Ihren Bericht, in dem Sie uns gerade einen ganzen Bogen von drängenden Themen eröffnet haben, manche haben Sie ausgeführt und andere nur angedeutet. Ich möchte mich im Folgenden auf zwei Themen konzentrieren.

Zu Beginn stehen ganz klar die ethischen Herausforderungen, die sie skizziert haben. Wir sehen uns als Gesellschaft in der letzten Zeit herausgefordert, in ganz unterschiedlichen Bezügen die Frage nach dem richtigen Handeln und damit auch nach dem Weg zum guten Leben zu beantworten.

Die Frage nach Krieg und Frieden stellt sich uns in einer Konkretheit, die viele in unseren Tagen für nahezu unmöglich gehalten haben.

Genauso drängend und diffizil ist die Beurteilung der Frage nach der Neugestaltung des Paragrafen 218. Die Befürchtung, dass in ihm der Schutz des menschlichen Lebens abgestuft und damit insgesamt geschwächt wird, teilen wir. Gleichzeitig sehen wir genauso die besondere Lage der Frau, die durch ihre Schwangerschaft in einen existenziellen Konflikt gestürzt ist.

Wie gut, dass wir hier über die diakonischen Einrichtungen Hilfe anbieten können, in deren Rahmen Menschen beraten, ohne zu beurteilen. Allein schon um der Beratung willen wäre zu wünschen, dass an der bisherigen Regelung festgehalten würde.

Aber ganz unabhängig von den Inhalten treibt uns eine Sorge um die Gesprächskultur in unserem Land, in unserer Gesellschaft um. Das Präsidentenduell gestern Abend in den USA und die Form, wie dort unablässig ad hominem gegen die Person des Gegenübers gesprochen wurde, stellt da so was wie ein Menetekel dar. So könnte es werden, wenn wir nicht aufpassen und festhalten: Unterschiede müssen geachtet und geschätzt, Meinungen und Sichtweisen abgewogen werden und auch das Gegenüber, das eine andere Position vertritt, als sie einem selbst nahe ist, respektiert werden.

Gerade in der Differenz entsteht der Dialog. Das gilt auch für den Umgang mit der AfD. Hier müssen wir prüfen und klar benennen, wo in unseren Augen Positionen und Aussagen der biblischen Botschaft und auch dem allgemeinen Anstand widersprechen.

Nicht jeder Dialog kann zum Konsens führen.

Und Sie haben vollkommen recht, es darf zu keiner Gewöhnung an Menschenfeindlichkeit und unverschämten Hass kommen.

Die Demokratie ist die beste Staatsform, die uns Menschen bisher eingefallen ist, und es ist ein Privileg, in ihr Leben zu dürfen. Ein Privileg, um das uns Menschen auf der ganzen Welt beneiden.

Auch wenn wir immer wieder erleben, dass auch die Demokratie nicht ohne Probleme und Anfälligkeiten ist.

Eine davon ist, dass es sogar möglich ist, eine Partei zu wählen, die sich zur Feindin der freiheitlichen Grundordnung erklärt hat.

Das ist eine Anfechtung, mit der wir leben:

Ich verstehe den Impuls Anhängerinnen und Anhängern der AfD in der Kirche keinen Platz zu gewähren. Bin aber der Meinung, dass wir das aus demokratischer und theologischer Überzeugung heraus im wahrsten Sinn ertragen müssen.

Aus Liebe zur Demokratie, weil wir sie selbst da anerkennen, wo sie in unseren Augen fehlt. Und weil wir zugleich ihre Organe und Mechanismen ernst zu nehmen haben, und da gilt: solange die AfD noch nicht mit gutem Grund von den zuständigen Instanzen, den Gerichten verboten worden ist, müssen wir sie prinzipiell ertragen. In dieser Hinsicht ist die Kirche eben kein Gegenüber des Staates, sondern Teil der demokratischen Gesellschaft.

Unbehagen bereitet in mir Ihr Postulat der Unvereinbarkeit von AfD Wählerschaft und Glauben. Das mag einleuchten. Klingt doch aber wie ein moralischer Purismus, der der Kirche als Corpus permixtum und unserem Bild des Menschen als simul justus et peccator nicht gerecht wird. Das bedeutet, die Versammlung der Heiligen lebt in der Welt in einer Körperschaft der Glaubenden und Unglaubenden.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich teile die Sorge um die Verrohung unseres Redens, die irgendwann auch unser Denken verändert.

Da müssen wir widersprechen, widerstehen und dagegenhalten, aber uns zugleich hüten, über Verbote eine moralische Reinheit herstellen zu wollen, die im Endeffekt zu einem weniger an Demokratie führen könnte.

Dieser Weg der Toleranz wäre nicht ohne Risiko, aber vielleicht liegt ja auch gerade in diesem Wagemut die besondere Freiheit der Demokratie.

3. Richtig gefreut hat mich das Bild der Herberge. Ein schönes Bild, das beim Hören direkt Erinnerungen ans Einkehren bei Wanderungen und Ausflügen weckt. Für mich persönlich in der Bergvariante mit Butter und Vesperbrettle. Die Herberge bietet aber auch Unterstand und Schutz, wenn das Wetter umschlägt und wer sich nicht mehr ganz sicher ist, auf welchem

Weg er am besten an sein Ziel kommt, kann hier fragen und bekommt sachkundige Auskunft. Denn er trifft auf Leute, die sich auskennen und Erfahrung haben.

Ein herrliches einladendes Bild, das mich aber irgendwie ins Nachdenken gebracht hat.

Am Abend, da ist der Senner mit seiner Familie wieder allein auf der Alpe oder wenn wir an eine Wanderhütte denken, sind die, die da im Lager neben mir liegen, wieder unterwegs auf ihrem Weg.

Das hat mich schon fragen lassen, ob das als Bild für die Communio sanctorum, die Gemeinschaft in der Kirche wirklich ausreicht. Und ob dieses Bild den Menschen in unseren Gemeinden, die dort vor Ort ihre Heimat und ihr Zuhause sehen, ausreicht.

Eine Hilfe war mir, in die Geschichte dieses Bildes zu schauen, und nach dem Niederländer Jan Henriks Anfang der 2000er Jahre hat ihn vor einigen Jahren der reformierte Theologe Uwe Habenicht zur „Albergo diffuso“ erweitert. (Habenicht, Uwe: Leben mit leichtem Gepäck. Eine minimalistische Spiritualität. Würzburg 2018.)

Das wurde in den 80er Jahren entwickelt, um von Wegzug und Überalterung geplagte Bergdörfer in den Abruzzen touristisch zu erschließen.

„Albergo Diffuso“ wurde das Konzept genannt– die über den Ort verteilte Herberge:

"Das besondere Erlebnis für die Besucher: Bei einem „Albergo Diffuso“ werden sie ins Dorfleben integriert. Die Gassen des Dorfs sind der Hotelflur, der die einzelnen Unterkünfte verbindet, der Marktplatz ist Salon und Aufenthaltsraum, zum Frühstück trifft man sich in der lokalen Bäckerei, Abendessen wird in der kleinen Trattoria um die Ecke serviert. Einheimische und Gäste sitzen ganz selbstverständlich nebeneinander und essen die gleichen regionalen Gerichte. Post, Dorfladen, Busverbindung oder das lokale Schwimmbad kommen ebenfalls Einheimischen wie Gästen zugute.

Das klingt doch super, oder? So erweitert sich die Herberge mit ihrer Gastlichkeit um ein Element der Convivenz, des Zusammenleben, bei dem auch die, die nicht aufbrechen wollen oder können, einen Platz haben, ja mehr noch dringend gebraucht werden.

Ich glaube, wir brauchen in unserem Nachdenken über Kirche vor unserem inneren Auge beides - die Gastlichkeit für einen kurzen Zeitraum genauso wie die Möglichkeit zu Hause zu sein.

Votum des Gesprächskreises Kirche für Morgen, gehalten von Britta Gall

Frau Präsidentin, liebe Synodale, Herr Landesbischof,

Ja und Amen zu einigen der genannten Punkte.

Ja und Amen zum weiteren! hohen! Engagement in Sachen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche und zur weiteren, konsequenten! Umsetzung von Präventionsmaßnahmen.

Ja und Amen dazu, dass die Grundüberzeugungen unseres christlichen Glaubens nicht mit den Werten und dem dahinter liegenden Menschenbild einer rechtsextremistischen Partei wie der AfD zusammenpassen.

Danke für die klaren Worte.

Ja und Amen Ich zitiere aus dem Bericht des Landesbischofs: „die Kirche Jesu Christi kümmert sich um Menschen in Not, steht für Offenheit und gegen Hetze.

Als diese Kirche müssen wir dazu aufrufen, Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit zu fördern und zu wählen“. Ja.

Bevor wir ANDERE dazu aufrufen, Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit zu leben, zu fördern und zu wählen, sollten wir allerdings selbst Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit IN unseren kirchlichen Kreisen üben.

Leider geschieht es vermehrt INNERHALB unserer christlichen Bubble, dass wir uns gegenseitig ganz und gar nicht lieben sondern zerfleischen.

Dass wir uns gegenseitig den Glauben absprechen, wenn er nicht einer bestimmten Lesart der Bibel entspricht oder dass wir in den sozialen Medien das jeweils andere christliche „Lager“ aus absurden und nichtigen Gründen „bashen“, angreifen und verletzen.

Fangen wir damit an, unsere Geschwister in den eigenen Lagern innerhalb unserer christlichen Kreise und Gemeinden , innerhalb unserer Gremien und Synoden, zu lieben und zu schätzen.

Dann wird auch unsere Außenwirkung auf weltliche Lager und Parteien eine andere sein. Und glaubwürdig.

Gute Pässe werden zur Zeit ja einige gespielt – danke für die Steilvorlage, Herr Landesbischof – ich nehm sie gern an:

Die Kirche der Zukunft. Die Kirche von morgen also - klar, dass dieser Pass von „Kirche für morgen“ angenommen werden MUSS. J - die Kirche der Zukunft, so hörten wir, ist eine „HERBERGE DER MÜNDIGKEIT“.

Und weiter, ich zitiere: „Als Herberge der Mündigkeit sind Kirchenmitglieder nicht länger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger kirchlicher Zuwendung, sondern MÜNDIGE MITGESTALTERINNEN und MITGESTALTER einer kleiner werdenden Kirche“.

Vom Versorgungsempfänger zum mündigen Mitgestalter.

Könnte fast in einem Wahlflyer von „Kirche für morgen“ stehen. Ja und Amen wollte ich hier auch im ersten Moment rufen!

Verantwortliche ehrenamtliche Gemeindemenschen, die mit Leidenschaft mitgestalten, die Entscheidungen treffen, vorangehen, Gemeinde und Kirche entwickeln und zum Segen für Andere werden.

Ja, diese Menschen braucht es für diese Kirche im Umbau, für diese Kirche der Zukunft. Die neuen Formen von Kirche, die leben von, mit und durch diese engagierten Mitgestalter.

Good News: es gibt sie bereits.

Die Frage ist: Wie ernst ist es uns mit der Mündigkeit?

Denn damit diese Gestalterinnen und Gestalter den nötigen Umbau gestalten können, mündig sind, brauchen sie ein Mandat! Legitimation. Das Recht fürs Gestalten. Für Entscheidungen.

Sonst bleiben diese schönen Worte von der Herberge der Mündigkeit leere Phrasen.

Wenn Mitgestaltung zwar gewünscht wird, aber ständig begrenzt und nicht legitimiert, bleiben diese Worte leer, kann der Torabschluss nicht erfolgen.

Es ist Zeit, dass sich was dreht. Zeit, dass wir rangehen an Kirchenrecht und Verfassung.

Ernsthaft prüfen und ÄNDERN, was dem mündigen Mitgestalten im Weg steht.

Oft gibt es diese Fälle: Mitreden und Mitgestaltung ist erwünscht und wird gefördert, Dekorieren super, Gottesdienste mal von Ehrenamtlichen gestaltet – gerne.

Die Ehrenamtlichen haben eine andere Vorstellung, als die hauptamtliche Pfarrperson?

„Solange ich hier Pfarrer bin, wird das so gemacht“. Ende der Mündigkeit, Ende der Mitgestaltung. Ende des Kirchenumbaus zu einer Kirche der Zukunft.

Die Kirche der Zukunft ist eine Ehrenamtskirche. Das Ehrenamt hat Bock. Steht vielerorts in den Startlöchern, ist schon aktiv, um die Kirche von morgen zu gestalten.

Es muss halt auch dürfen. Legitimation heißt rechtliche Verankerung.

Wir müssen uns Gedanken machen, ob unsere Gottesdienstordnungen, Kirchengemeindeordnungen, unsere Bestimmungen und Gesetze über Kanzelrecht und Zuständigkeiten noch passen. Oder sich überlebt haben.

Einer Kirche auf dem Weg zur Herberge der Mündigkeit im Weg stehen. Bringen wir weiterhin Pfarrpläne auf den Weg, die sich ausschließlich an der Versorgung der Kirchenmitglieder durch eine hauptamtliche Pfarrperson orientieren? Wissend, dass das für die Zukunft nicht ausreichen wird, weil die Pfarrpersonen in der nötigen Anzahl nicht mehr da sein werden?

Eine zentrale Frage für uns als Kirche: Können, wollen wir Kirche denken ohne, zumindest mit weniger hauptamtlichen Pfarrpersonen? „Fachkräftemangel gibt es auch bei der Kirche! Unsere Landessynode hat entschieden, dass wir Pfarrstellen auch mit anderen Berufsgruppen besetzen können, wenn wir keine (!) Pfarrpersonen finden. Ein Meilenstein!“

Ein Zitat. Nicht aus unserer Landeskirche, sondern aus der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig. Was hier vor Jahren noch unmöglich schien, wird möglich, weil die Not groß ist. Andere Berufsgruppen auf Pfarrstellen werden hier als Meilenstein für die Entwicklung der Kirche der Zukunft gesehen.

Theoretisch ist das in unserer Landeskirche auch schon möglich. Beschlossen aber nicht umgesetzt Aber hier sitzen wir eben doch wie das Kaninchen vor der Schlange und warten, bis auch bei uns die Not groß ist.

Unterstützen, fördern, pushen wir diese Entwicklung in die Zukunft doch schon jetzt, ergreifen diese Chance! Ein Meilenstein für die Entwicklung der Kirche der Zukunft, ein Traumpass.

Das ist die Möglichkeit der Besetzung von Pfarrstellen mit Profis aus anderen Professionen. Das ist die echte Mündigkeit für ehrenamtliche Gestalterinnen und Gestalter.

Was nicht zur Tat wird, hat halt keinen Wert. Der Pass ist gut gespielt, Herr Landesbischof. Möge der Ball dadurch, dass Worte zu Taten werden, ins Tor gehen.

Danke für die Aufmerksamkeit.

Aussprache

Siegfried Jahn (Schrozberg) bemängelte den Trend, die Qualität des Gottesdienstes am Sonntagmorgen an der Quantität der Besucher zu messen. Es brauche dagegen Versuchsräume, wie er sie etwa bei Tauffesten und Trauungen „to go“ erlebt habe. Auch die Familienarbeit müsse dringend weiter unterstützt werden.

Prof. Dr. J. Thomas Hörnig (Ludwigsburg) ging auf das Thema der Mündigkeit ein und regt dazu an, weiter darüber nachzudenken, was in diesem Begriff für die Kirche noch stecken könnte.

Dr. Gabriele Schöll (Aalen) betonte, Kirchenmitglieder dürften als Boten Gottes in der Welt mutig Zeichen setzen und die Richtung weisen. Sie fragte: „Wie werden Menschen zu mündigen Christen, die Gottes Willen erkennen? Wie lernen wir, auf den Heiligen Geist zu hören?“

Christoph Lehmann (Wuppertal) berichtete, er erlebe oft in Gemeinden das Gefühl, als Gemeinde zu versagen, zum Beispiel wegen rückläufiger Mitgliederzahlen, und fragte, wo denn die Räume für die Klage seien? Mit Blick auf die Begriffe „Mündigkeit“ und „Priestertum aller Gläubigen“ ermutigte er, damit wirklich die ganze Gemeinde zu meinen und sich nicht von der Welt abzukapseln.

Ute Mayer (Renningen) dankte für die Positionierung zu § 218 und forderte zugleich, betroffene Frauen bräuchten in ihrer schwierigen Situation viel Unterstützung. Zum Thema „Umbau der Kirche“ warb sie für das Bild einer missionarischen Kirche, in der Menschen davon erzählen, was in guten und schweren Zeiten trage.

Tobi Wörner (Stuttgart) sagte, wenn man sich auf Christus als Zentrum der Kirche besinne, könne man bei der Suche nach neuen Formen des Gottesdienstes sehr frei sein. Wörner warb für mehr Experimentierfreude und für ein „weiteres, offeneres Bild der Gemeinde vor Ort“. „Da wird niemand etwas weggenommen, sondern ein Spielfeld eröffnet.“

Christoph Hillebrand (Dettingen am Albuch) wies auf die Notwendigkeit hin, die Corona-Pandemie und ihre Folgen in der Kirche auszuarbeiten, und einen Plan für kommende ähnliche Ereignisse zu erarbeiten.

Dr. Antje Fetzer-Kapolnek (Weinstadt-Beutelsbach) forderte, die Kirche soll sich von Zentralisierung wegbewegen hin zu mehr Verantwortung vor Ort. Ebenso regte sie an, Kirche könne mit neuen Konzepten von Ehrenamt und Care-Arbeit Vorbild für die Gesellschaft sein, die an ähnlichen Problemen arbeite wie die Kirche.

Anselm Kreh (Hermaringen) mahnte mit Blick auf das Bild von der Kirche als Herberge, niemanden auszuschließen, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen.

Annette Sawade (Schwäbisch Hall) mahnte zur Debatte um § 218, Betroffene dürften nicht stigmatisiert werden. Beratung müsse für die Betroffenen verfügbar und einforderbar sein. Es sei wichtig, nun mit EKD und Politik Lösungen zu finden.

Andrea Bleher (Untermünkheim) betonte, in der Transformation der Kirche sei der Gedanke der Mündigkeit der Mitglieder wichtig. Mit Blick auf Gottesdienste sprach sie sich dafür aus, neue Formate zu entwickeln, um die Menschen anzusprechen. Sie begrüßte Landesbischof Gohls Positionierung zu § 218 ebenso wie zur AfD. Das dürfe aber nicht zu neuen Ausgrenzungen führen. Es sei wichtig, Räume für Diskurse zu öffnen.

Matthias Vosseler (Stuttgart) berichtete, der Nahost-Konflikt und auch dessen unterschiedliche Bewertungen unter Christen belaste auch die Gemeinden. Kirche müsse im Nahen Osten an der Seite beider Parteien stehen.

Holger Stähle (Schwäbisch Hall) bat den Oberkirchenrat und den Landesbischof, in einem knappen Text, einer Art Leitbild, klar auf den Punkt zu bringen, worauf hin die Kirche sich umbaue.

Michael Schradi (Blaubeuren) mahnte, man müsse junge Menschen nehmen, wie sie sind, und sie willkommen heißen. Mit Blick auf die Transformationsprozesse mahnte Schradi, Transformation brauche Transparenz. Die Nachvollziehbarkeit der vielen Umbauprozesse sei an der Basis oft noch nicht angekommen.

Hellger Koepff (Biberach) ermutigte Synode und Oberkirchenrat, sich in den anstehenden Kürzungsdiskussionen als gemeinsame Kirchenleitung zu verstehen und offen und transparent um Lösungen zu ringen.

Götz Kanzleiter (Ostelsheim) zeigte für den Gottesdienst am Sonntagmorgen auch die Richtung hinaus in Welt auf. Der Kultus finde in der Kirche statt, der Gottesdienst bei den Menschen in der Welt, wenn Kirche helfe und sich einmische.

Prof. Dr. Jürgen Kampmann (Tübingen) sagte mit Blick auf die Konflikte rund um die Hochschultage Tübingen, hier gebe es seit langer Zeit bestehende Diskrepanzen, die noch nicht überwunden seien. Es müsse daran gearbeitet werden, dass sich hier nicht zwei Parallelwelten entwickelten. Kampmann mahnte, die Kirche solle bei der Debatte um die Vereinbarkeit von AfD-Mitgliedschaft und kirchlichen Gremien die Erfahrungen einzubeziehen, die die Kirche in ähnlichen Diskussionen in der Weimarer Republik und dem Dritten Reich gemacht habe.

Dr. Hans-Ulrich Probst (Tübingen) warnte, sich im Hinblick auf Antisemitismus an deutschen Universitäten nicht von bestimmten medialen Bildern täuschen zu lassen. In Tübingen etwa sei es bei Weitem nicht so extrem wie etwa an einigen US-Universitäten. Mit Blick auf die Kontroverse um die Tübinger Hochschultage sagte er, er sehe bei einer der eingeladenen Protagonistinnen auch eine Nähe zu AfD-Positionen. Probst regte an, die Landeskirche soll in den sozialen Medien dagegen mehr Gegengewichte setzen.

Dr. Harry Jungbauer (Heidenheim) sagte, der Gottesdienst am Sonntagmorgen sei ein wichtiger Ankerpunkt. Neues könne trotzdem aufgebaut werden. Man dürfe neue Formate und Sonntagsgottesdienst nicht als Gegensätze sehen.

Anja Faißt (Ludwigsburg) zeigte sich befremdet, wie viel junge Menschen AfD wählen und forderte, die Kirche müsse in der Jugendarbeit mehr Demokratieförderung betreiben.

TOP 02 Verwaltungsstrukturreform / Projekt Zukunft Finanzwesen – Zwischenbericht Umsetzung Multiprojekt

Bericht des Oberkirchenrats

Miriam Bindewald und Benedikt Osiw berichteten für den Oberkirchenrat über Herausforderungen bei der Umsetzung.

Miriam Bindewald wies einleitend darauf hin, dass derzeit in der Landeskirche eine Vielzahl von Veränderungen parallel umgesetzt würden und nannte unter anderem neben der Verwaltungsstrukturreform den Pfarrplan 2023 und OIKOS.

Herausforderungen bei den Projekten

Benedikt Osiw und Miriam Bindewald nannten folgende Punkte:

Die Grundidee der Verwaltungsmodernisierung werde hinterfragt:

Hier würden – oft gegenüber engagierten Ehrenamtlichen – die Abläufe und Auswirkungen erläutert, und betont, dass im Gegensatz zu häufigen Befürchtungen Entlastungen die Folge seien und Freiheit erhalten bliebe.

Suboptimale Bedingungen:

- Neue Software habe erst kurzfristig zur Verfügung gestanden, mit Videos und Anleitungen habe der Oberkirchenrat die Anwendenden unterstützt. Verzögerungen seien zusätzlich durch Probleme mit dem Softwareanbieter entstanden.

- Personalgewinnung und -entwicklung: Der Fachkräftemangel sei zunehmend spürbar, offene Stellen erschwerten die Umsetzung der Strukturveränderungen. Zugleich trage die Modernisierung dazu bei, dass die Landeskirche als Arbeitgeber attraktiv bleibe. Die wertschätzende und informative Begleitung der Mitarbeitenden bei den Prozessen durch den Oberkirchenrat werde wahrgenommen.

Vielfältige Prozesse:

- Spenden: Der neue Ablauf bei Spenden an Kirchengemeinden stoße häufig auf Unverständnis. Neben den Vorteilen der künftigen Entlastung, Rechtssicherheit und Ressourcenersparnis werde die direkte Kommunikation aber vor Ort belassen; eine Arbeitshilfe werde demnächst bereitgestellt.

- Ablauforganisation braucht Strukturorganisation: Um an den Abläufen arbeiten zu können, müsse die Funktion der einzelnen Mitarbeitenden klar sein. Die Umstellung vertrauter Abläufe verursache Mehraufwand und sorge manchmal für Frustration. Die Berichtenden betonten ihr Verständnis für Hindernisse bei der Bewältigung dieser Anforderungen und wiesen auf die Vorteile der einheitlichen Abläufe für die Zukunft hin.

Abschließend baten Miriam Bindewald und Benedikt Osiw die Synodalen darum, für die Verwaltungsmodernisierung und die Einführung der Kirchlichen Doppik zu werben und ein offenes Ohr für Anliegen der Kirchengemeinden zu haben.

Bericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung

Kai Münzing, der Vorsitzende des Ausschusses, nannte in seinem Bericht Faktoren, die zum Gelingen des Multiprojekts beitragen können. Münzing betonte, dass alle Beteiligten ihr Bestes gäben, um den immensen Transformationsprozess zu bewältigen, und der Prozess sei alternativlos. Der Kern der Umgestaltung sei also nicht in Frage zu stellen.

Gelingensfaktoren

Eine der besonderen Herausforderungen bestehe in der langen Übergangszeit und der Phase des Rollouts für das neue Finanz- und Rechnungswesen. Kai Münzing zog hierfür das Fazit, dass man erstens aus Sicht des Ausschusses zu lange Geduld bei Problemen mit dem externen Dienstleister gezeigt habe und der Schaden inzwischen nur schwer zu beziffern sei. Zweitens könne man seit einiger Zeit, mitten im Prozess, nicht mehr wechseln. Die Übergangslösungen, die den Prozess nicht erleichterten, sondern erschwerten, würden aus diesem Grund noch länger gelten.

Ein weiterer Faktor sei eine gelungene Kommunikation: Grundverständnis für das Ziel, die Bereitschaft, dieses vorzuleben, Empathie, kreative Lösungen und Raum für die Analyse seien Grundlagen hierfür.

Bitte um Prüfung und Nachjustierung

Der Vorsitzende des Ausschusses bat den Oberkirchenrat, zu prüfen, inwieweit die Verantwortlichen der Evangelischen Regionalverwaltungen (ERV) Begleitung, Befähigung und Zeit zur Verfügung gestellt bekämen, um die Kommunikationsprozesse zielführend führen zu können. Er bat ferner darum, diesbezüglich ggf. nachzujustieren.

Bericht des Finanzausschusses

Eckart Schultz-Berg, der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, schilderte kritische Punkte in der Umsetzung des Projekts.

Eckart Schultz-Berg berichtete, dass derzeit viele Widerstände gegen den Prozess gerade angesichts des mühsamsten Meilensteins des Projektes, der Umstellung auf das doppische Finanzmanagement, bestünden:

Hinsichtlich des Neuen Finanzwesens trauerten viele der Kameralistik nach; es sei wünschenswert, wenn diese Energie auf das Neue verwendet würde. Die Entwicklung der neuen Software sei schwierig gewesen und habe länger gedauert, sie funktioniere jetzt aber für den Alltag.

Mitarbeitende stark belastet, Gefahr der Überregulierung

Die Mehrbelastung der Mitarbeitenden sei beachtlich, ihnen gebühre große Anerkennung. Die zusätzlichen Stellen für die Umstellung könnten leider teilweise nicht besetzt werden.

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende warnte vor einer Überregulierung bei der Standardisierung der Verwaltungsprozesse. Die Bürokratisierung nehme in seinen Augen derzeit eher zu; Eckart Schultz-Berg warb dafür, Mitarbeitende vor Ort auch Dinge selbstverantwortlich gestalten zu lassen.

Offen sei für ihn die Frage, wer vor Ort den Überblick behalte, um die Zukunft einer Gemeinde oder eines Kirchenbezirks zu gestalten, so dass es nicht auf die Pfarrpersonen oder die Gewählten Vorsitzenden zurückfalle.

Aussprache

In der Aussprache berichteten mehrere Synodale von großer Unsicherheit an der Basis und stellten die Frage nach der Entlastung durch die Umstellung, die auf die aktuell spürbare Belastung folgen solle.

Die Synodale Marion Blessing (Holzgerlingen) berichtete, dass große Unsicherheit bezüglich der zu erwartenden Kosten bestehe, gerade bei kleineren Kirchengemeinden. Hier brauche es mehr Transparenz. Ebenso sei offen, wann Be- und Entlastungen in ein Gleichgewicht kommen würden. Die Synodalen Johannes Eißler (Eningen), Oliver Römisch (Ditzingen) und Christoph Schweizer (Esslingen) betonten den gegenwärtigen Mehraufwand und bestätigten die deutliche Belastung durch die Umstellung. Die Synodale Renate Schweikle (Kirchheim unter Teck) regte an, zur Entlastung beim Arbeitsvolumen einen Strukturfonds zu schaffen; sie übergab eine Liste mit den Anliegen der Kirchenpfleger an den Oberkirchenrat.

Flexibilität verlangt

Der Synodale Michael Schradi (Blaubeuren) erklärte, er hoffe, dass die – notwendige – Umstellung dynamisch bleibe, und forderte vor allem beim Thema Spenden mehr Flexibilität, ebenso wie der Synodale Dr. Markus Ehrmann (Rot am See) hinsichtlich der Kassenverwaltung.

Kompetenz vor Ort erforderlich

Der Synodale Thorsten Volz (Sulz) hob hervor, wie wichtig es sei, vor Ort kompetente Assistenzen der Gemeindeleitung zu haben, entsprechende Schulungen seien aber zum Teil nicht verfügbar oder liefen schleppend. Der Synodale Dr. Martin Plümicke (Reutlingen) verwies darauf, dass Finanzverantwortliche in der Leitung der Kirchengemeinden diese stärken würden.

Offene Fragen und Dank an die Verwaltung

Der Synodale Dr. Harry Jungbauer (Heidenheim) zählte Fragen auf, die aus seiner Sicht bei der Umstellung weiterhin offen seien, wie zu den Themen Kassengemeinschaften, Zusammenführung von Haushalten und Sammelanweisungen.

Der Synodale Rainer Köpf (Backnang) bedankte sich bei den Mitarbeitenden der Verwaltung für ihre Arbeit bei dem Multiprojekt, insbesondere dafür, dass dort Visionen entwickelt würden und Miteinander gelebt würde.

Erwiderung Oberkirchenrat auf die Aussprache

Oberkirchenrat Christian Schuler erwähnte in seiner Erwiderung auf die Aussprache die erste Fortbildung für Assistenzen der Gemeindeleitung (AGL), die gerade stattgefunden habe, und betonte, dass Veränderungen dieses Berufsbildes im Blick seien. Wo Gemeindeleitungen die Umstellung aktiv bejahten, gelinge diese. Er regte dazu an, dass Beschwerden aller Art direkt auf allen Wegen an die bereits genannten Anlaufstellen zu richten.

Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters räumte ein, dass die Veränderungsprozesse mühsam seien, und bedankte sich für die ehrlichen Rückmeldungen. Beim Thema Spenden sei inzwischen ein guter Mittelweg gefunden worden; er betonte insgesamt, dass die Prozesse bei aller Flexibilität rechtssicher sein müssten.

Die Landessynode hat den Zwischenbericht zur Kenntnis genommen.

TOP 03 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Württ. Pfarrergesetztes und anderer Regelungen (Beilage 84)

Bericht des Oberkirchenrats

Landeskirche senkt Altersgrenze zur Reduzierung von Pensionsverpflichtungen. Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch stellte einen Vorschlag zur Änderung des württembergischen Pfarrergesetzes vor. Die Landessynode verwies den Entwurf in den Rechtsauschuss.

Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch erläuterte in seinem Bericht zu TOP 3 die Hintergründe für die geplante Änderung des Württembergischen Pfarrergesetzes. Diese Änderung sehe vor, die Altersgrenze für die Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses von 50 auf 40 Jahre zu senken, um die Pensionsverpflichtungen zu reduzieren. Diese Maßnahme solle ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lebensdienstzeit und Ruhestandszeit fördern. Ausnahmen seien nach wie vor möglich, würden aber schon jetzt und auch künftig seltener bewilligt. Oberkirchenrat Dr. Frisch schlug zum Ende seines Berichts vor, den Gesetzentwurf dem Rechtsausschuss zur Beratung vorzulegen. Die Synode folgte diesem Vorschlag einstimmig.

TOP 04 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Abendmahlsordnung (Beilage 85)

Bericht des Oberkirchenrats

Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch berichtete über die Änderung der Abendmahlsordnung und über die Verankerung im Kirchlichen Gesetz zur Abendmahlsordnung

Aufgrund der Evaluation der Erfahrungen mit digitalen Abendmahlsfeiern, soll die bisherige, bis zum 30. September 2024 befristete Gottesdienst Ordnung in modifizierter Form in der Kirchenverfassung verstetigt werden. Sie erlaubt eine Feier des Abendmahls ohne gleichzeitige Anwesenheit des Leiters und aller oder einzelner Teilnehmer der Abendmahlsfeier in einem Raum. Der Gesetzesentwurf zur Änderung der Abendmahlsordnung (Beilage 85) wurde an den Rechtsausschuss unter Beteiligung des Theologischen Ausschusses verwiesen.

TOP 05 Ergänzung des Gottesdienstbuchs (digitales Abendmahl) (Beilage 95)

Die Synode hatte 2022 die Ergänzung der Abendmahlsordnung beschlossen, die es ermöglicht, auch digital-interaktive Abendmahlsfeiern beispielsweise über Videokonferenz zu gestalten. Diese Regelung ist bis zum 1. Oktober 2024 befristet. Eine Auswertung zeigt, dass die vorübergehende Abendmahlsordnung in der Praxis Anwendung gefunden und sich bewährt habe. Der Antrag hatte zum Ziel, dass nach der Erprobung und auch in nichtpandemischen Zeiten die Möglichkeit des digitalen Abendmahls gegeben sein soll. Durch den Beschluss der Landessynode wird sich der Theologische Ausschuss mit der Ergänzung des Gottesdienstbuchs um das digital vermittelte Abendmahl befassen.

Bericht des Oberkirchenrats

Notwendigkeit neuer Formen während der Pandemie

Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel berichtete zu TOP 5 über die Hintergründe und Entwicklungen bezüglich des digital gefeierten Abendmahls. Vor dem Hintergrund der während der Coronapandemie viel erprobten Formate wie Hausabendmahl und digitalen Gottesdienstfeiern habe sich bald die Frage gestellt, ob auch digitale Abendmahlsgottesdienste ermöglicht werden sollen. Die Debatte dazu in der Synode habe kontrovers begonnen und im Februar 2021 zu einem Studientag der Landessynode geführt. Hierbei sei deutlich geworden, dass die Frage nach digital gefeierten Abendmahlsformen auch über die Pandemie hinaus relevant bleibt.

Auswertung der bisherigen Praxis ergibt positives Bild

Als Ergebnis dieses Gesprächsprozesses habe die Synode am 9. Juli 2022 die Ergänzung der Abendmahlsordnung beschlossen, die es ermögliche, auch digital-interaktive Abendmahlsfeiern über Bildschirm und Ton zu gestalten (vgl. § 4 Absatz 5 Abendmahlsordnung). Diese Regelung sei bis zum 1. Oktober 2024 befristet gewesen. Durch diese Befristung habe man Erfahrungen sammeln wollen, auf deren Basis dann eine dauerhafte Lösung überlegt werden könne. Am 17. April 2024 sei dazu eine Umfrage durchgeführt worden, an der 135 Personen teilnahmen. Etwa 80% der Teilnehmenden hätten sich zufrieden bis sehr zufrieden mit dem digital gefeierten Abendmahl geäußert, so Oberkirchenrat Heckel. Die Auswertung habe ergeben, dass viele eine starke Gemeinschaft und eine stärkende spirituelle Erfahrung erlebt hätten, auch wenn sie physisch getrennt waren. Außerdem hätten an den digitalen Abendmahlsfeiern Menschen teilgenommen, die sonst nicht an analogen Abendmahlsfeiern teilnehmen würden. Die Evaluation zeige, dass vor allem die sorgfältige Vorbereitung im häuslichen Umfeld und die Möglichkeit der Interaktivität während der digitalen Gottesdienste positiv bewertet worden seien. Auch die Feier im vertrauten Kirchenraum und die liturgischen Elemente hätten zur feierlichen Atmosphäre beigetragen, so Heckel.

Dauerhafte Regelung angestrebt

Insgesamt habe die Auswertung gezeigt, dass die vorübergehende Abendmahlsordnung in der Praxis Anwendung gefunden und sich bewährt habe. Durch die Feier des Abendmahls nach dieser Ordnung würde die Einhaltung von Konstitutiva des Abendmahls gewährleistet. Zu diesen gehörten nach einem Brief des Landesbischofs a.D. Dr. h.c. Frank Otfried July:

- Feier mit Brot und Wein / Traubensaft

- Leitung des Abendmahls durch eine von der Landeskirche beauftragte Person

- Lesung der Einsetzungsworte nach biblischem Wortlaut. Vergegenwärtigung der Präsenz Christi durch die Formulierungen „Dies ist mein Leib“ bzw. „Dies ist mein Blut“

- Der Zuspruchscharakter komme durch Formulierungen wie „für dich gegeben“ bzw. „für dich vergossen“ zum Ausdruck

- Vollzug der Gemeinschaft im Heiligen Geist mit Christus und untereinander

- Abendmahl sowohl Erinnerungsmahl als auch als messianisches Hoffnungsmahl

Durch die positiven Erfahrungen mit der befristeten Regelung zum digitalen Abendmahl ermutigt, schlage der Oberkirchenrat eine unbefristete Regelung vor, die digitalen Abendmahlsfeiern auch über die Pandemie hinaus agendarischen Rang gebe. Heckel stellte der Synode zum Abschluss seines Berichts den Antrag des Oberkirchenrats vor, das Gottesdienstbuch um eine Liturgie des digital gefeierten Abendmahls zu ergänzen. Inkrafttreten solle die Regelung ab dem 1. Januar 2025. Außerdem werde unter TOP 4 der Entwurf eines Kirchlichen Gesetzes zur Änderung der Abendmahlsordnung vorgelegt.

Die Synode verwies den entsprechenden Antrag 19/24 (Ergänzung zum Gottesdienstbuch Erster Teil um Agende "digitales Abendmahl") mit großer Mehrheit in den Theologischen Ausschuss.

Aussprache: Anfrage an theologische Begründung der digitalen Abendmahlfseiern

Michael Klein (Tübingen) wies in der Aussprache darauf hin, dass ihm in der Erarbeitung einer digitalen Form des Abendmahls ein kritisches Bewusstsein zur Digitalität zu kurz gekommen sein. Eine Grunderkenntnis christlicher Theologie sei es, dass der Mensch auf Gemeinschaft angewiesen sei. Ein zentraler Ort dafür sei das Abendmahl im christlichen Gottesdienst. Klein stellte in Frage, ob diese Gemeinschaft im digitalen Raum erfahrbar sei. Zwar sei der digitale Raum ein wichtiger Kommunikationsraum und Hilfsmittel für kirchliche Prozesse. Die Digitalität habe eine dienende Funktion. Kritisch hingegen sei es, wenn der digitale Raum zum Lebensmittelpunkt und Identitätsanker aufgewertet würde. Dieser Gefahr werde Vorschub geleistet, wenn durch eine digitale Abendmahlsordnung der digitale Raum so eine Aufwertung erführe. Auch aus reformatorischer Perspektive stellte er in Frage, ob die Errichtung einer neuen Gottesdienstform geboten sei und mahnte die mangelnde biblische Fundierung an. Aus diesem Grund habe auch die sächsische Kirche sich gegen so eine Lösung ausgesprochen.

Thorsten Volz (Sulz) teilte seine Bedenken, dass im Erarbeitungsprozess der digitalen Abendmahlsform keine überzeugende systematisch-theologische Begründung für das Zusammendenken von digitalem Abendmahl und lutherischem Realpräsenzverständnis gegeben habe. Dies sei nicht nur ein innerliches Problem, sondern auch eine Anfrage an ökumenisches Zusammendenken.

Verweis in den theologischen Ausschuss

Im Anschluss an die Aussprache wurde der Antrag 19/24 bei vier Gegenstimmen an den Rechtsausschuss unter Beteiligung des Theologischen Ausschusses verwiesen.

TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes zur Einführung eines neuen Finanzmanagements in der Ev. Landeskirche in Württemberg (Beilage 67)

Bericht des Rechtsauschusses

Christoph Müller berichtete, dass der Oberkirchenrat bereits seit Januar 2020 dazu ermächtigt sei, Ausnahmen von der Haushaltsordnung zuzulassen, und dass diese Möglichkeit bisher bis Ende 2024 befristet gewesen sei. Die Verlängerung bis Ende 2026 sei erforderlich, da sich das Projekt Zukunft Finanzwesen verzögere und viele kirchliche Körperschaften erst 2026 statt 2024 umgestellt würden.

Die Landessynode hat die Änderung verabschiedet, nach der dies bis Ende 2026 möglich ist.

TOP 07 Kirchliches Gesetz über den Zusammenschluss der Ev. Kirchenbezirke Schwäbisch Hall und Gaildorf (Beilage 94)

Bericht des Rechtsausschusses

Christoph Müller, Vorsitzender des Rechtsausschusses, berichtete über die Beratungen zum Kirchlichen Gesetz über den Zusammenschluss der Evangelischen Kirchenbezirke Schwäbisch Hall und Gaildorf (Beilage 94)

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Christoph Müller, berichtete über die Beratungen zum Entwurf des Kirchlichen Gesetzes über den Zusammenschluss der Evangelischen Kirchenbezirke Schwäbisch Hall und Gaildorf. Bereits im Herbst 2023 wurde ein Kirchliches Gesetz für eine Kirchenbezirksfusion verabschiedet (Crailsheim und Blaufelden) und weitere sieben kirchliches Gesetze wurden im Laufe der Tagung eingebracht. Die Inhalte der Gesetze zum Zusammenschluss von Kirchenbezirken sind, bis auf wenige individuelle Besonderheiten, ähnlich.

Der neue Kirchenbezirk soll Schwäbisch Hall – Gaildorf heißen und seinen Sitz in Schwäbisch Hall haben. Der Zusammenschluss soll zum 1. Januar 2025 vollzogen werden

Der Rechtsausschuss hat die Beilage 94 behandelt und empfiehlt die Beilage 94 durch die Landessynode zu verabschieden.

Aussprache:

In der Aussprache meldeten zwei Synodale aus dem Wahlkreis Künzelsau, Schwäbisch Hall, Gaildorf sich zu Wort.

Andrea Bleher blickte zurück auf den holprigen Start und berichtete über den gelungenen ersten gemeinsamen Pfarrkonvent der fusionierten Kirchenbezirke.

Anette Sawade befürwortete noch einmal die Fusion und bedankte sich bei allen Beteiligten, vor allem beim KBA, dass es am Schluss eine gute Lösung gab. Es geht, wenn man vernünftig miteinander reden kann.

Beschluss:

Art. 1 - 7 wurden in der ersten Lesung festgestellt. Das Gesetz wurde einstimmig beschlossen.

TOP 08 Flexibilisierung des RU-Deputats im Pfarrerdienstrecht

Bericht des Rechtsausschusses

Christoph Müller, Vorsitzender des Rechtsausschusses, berichtete über die Beratungen zum Antrag Nr. 09/23 zur Flexibilisierung des RU-Deputats im Pfarrerdienstrecht.

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Christoph Müller, berichtete über die Beratungen zum Antrag Nr. 09/23 über die Möglichkeit für Pfarrpersonen mit Teildienstauftrag, bzw. in Elternzeit, gegen eine entsprechende Vergütung Religionsunterricht in allen Schularten zu erteilen.

Da der eigentlichen Intention stellenrechtliche Gegebenheiten entgegenstehen, hat der Oberkirchenrat im Rechts- und Finanzausschuss vorgeschlagen, einen kleinen Anteil an beweglichen Stellen vorzuhalten, die sich aus Gehaltsverzichten finanzieren. Dieser Vorschlag ist kostenneutral.

Der Finanzausschuss schließt sich dem Vorschlag an. Der Finanzausschuss begrüßt den Vorschlag des Oberkirchenrats und sieht den Antrag Nr. 09/23 als erledigt an.

TOP 09 Änderung der KGO – Leitungsgremien

Bericht des Rechtsausschusses zu Antrag Nr. 36/22

Christoph Müller, Vorsitzender des Rechtsausschusses, berichtete über die Beratungen zum Antrag Nr. 36/22 über die Änderung der KGO - Leitungsgremien

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Christoph Müller, berichtete über die Beratungen zum Antrag Nr. 36/22, der zum Ziel hat, die verkleinerten Verbund-/Gesamtkirchengemeinderäte und Parochie-Ausschüsse direkt von den Gemeindegliedern wählen und somit legitimieren zu lassen in Analogie zum Ortschafts- oder Gemeinderat.

Die bisherige Praxis, dass die Mitglieder der verkleinerten Verbund-/Gesamtkirchengemeinderäte und Parochie-Ausschüsse aus der Mitte der gewählten Kirchengemeinräte gewählt werden entspricht der gängigen Praxis der Wahl der Mitglieder der Bezirkssynode. Diesem Strukturprinzip würde die Änderung widersprechen. Zusätzlich würde diese Änderung die schon komplexen Strukturen der Landeskirche erhöhen.

Der Rechtsausschuss hat in seiner Sitzung mehrheitlich beschlossen, den Antrag Nr. 36/22 nicht weiterzuverfolgen.

TOP 10 Aktuelle Stunde

Das Thema der Aktuellen Stunde lautet:

„Einigkeit und Recht und Vielfalt“

"Ein guter Geist zu einem schwierigem Thema weht durch unser Land. Zeigte die Europawahl die Sorge vieler Menschen und deren Ablehnung von Vielfalt, so setzt die Fußballnationalmannschaft aktuell einen Gegenakzent und zeigt, was möglich ist, wenn jede und jeder seine Gaben einbringen kann.

Einen solchen Teamgeist kennen wir Christinnen und Christen von Jesus und von Paulus. Die Umfrage über mehr hellhäutige Spieler und die heftigen Reaktionen von Trainer Nagelsmann dazu, zeigt dass es wichtig für unsere Gesellschaft ist, uns als christliche Kirche hier in diese Debatte einzubringen."

In der sogenannten Aktuellen Stunde unter dem Titel „Einigkeit und Recht und Vielfalt“ bezogen die Synodalen Position zur derzeitigen Debatte um die Herkunft der Spieler der Nationalmannschaft während der Fußball-Europameisterschaft. Sie hoben die gottgegebene Würde eines jeden Menschen hervor und führten aus, wie Christinnen und Christen und die Kirche zu einer vielfältigen Gesellschaft beitragen und gegen Ausgrenzung einstehen können. Mehrere Synodale berichteten von alltäglichen Rassismuserfahrungen und grenzverletzendem Verhalten im direkten Umfeld von Familie und Freunden.

Gottgegebene Würde des Menschen

Die Synodalen wiesen in ihren Statements auf die gottgegebene Würde des Menschen hin. Siegfried Jahn (Schrozberg) sagte, dass Christen verhindern müssten, dass Menschen als Geschöpfe Gottes in ihrer Würde diskreditiert werden – im Hinblick auf ihre sexuelle Orientierung oder ihre Herkunft. Menschen seien nicht nur Angehörige einer bestimmten Nationalität, sondern Geschenke Gottes. Holger Stähle (Schwäbisch Hall) führte aus, dass die gottgegebene Würde die Menschen als Kinder und Geschöpfe Gottes verbinde. Als Christen könnten sie den Heiligen Geist von „unheiligem Geist“ unterscheiden, weshalb sich Kirche selbstbewusst in die Debatte einbringen könne. Britta Gall (Pfalzgrafenweiler) wies darauf hin, dass Gott selbst Liebe sei und dass dieser Geist Christinnen und Christen neu ermutigen solle, darauf auch nach der EM hinzuweisen. Jeder und jede solle auf den jeweiligen Plätzen und Kanälen darauf hinweisen, denn diese Liebe eine und befähige zu lieben und zu vergeben. Kai Münzing (Dettingen an der Erms) äußerte den Wunsch, dass Christinnen und Christen nach außen tragen, dass alle Menschen Gotteskinder seien. Er äußerte aber auch die Sorge, dass die Euphorie mit Blick auf die Spieler anderer Herkunft in der Nationalmannschaft nach der EM nachlasse. Prof. Dr. Martina Klärle (Weikersheim) sagte, dass Kirche um der Nächstenliebe Willen füreinander da sei und die Kompetenzen und Leidenschaften und Bedürfnisse eines Menschen sehen solle.

Funktion von Kirche und Christen für eine vielfältige Gesellschaft

Yasna Crüsemann (Geislingen) äußerte den Wunsch, dass Kirche alle schütze, die aufgrund der EU-Wahlergebnisse und der aktuellen Debatte um die Herkunft der Spieler der Nationalmannschaft in Sorge seien und Angst hätten. Kirche solle im Sinne Jesu handeln und ein offenes Haus für alle sein. Aber nicht jeder dürfe ein Mikrofon und einen Platz in den Gremien erhalten, wenn beispielsweise faschistische Positionen vertreten würden. Für menschenverachtende Haltung dürfe in der Kirche kein Platz sein. Thomas Burk (Löwenstein) führte aus, es könne nicht darum gehen, nach Entschuldigungen für rassistische Beweggründe zu suchen. Kirche müsse den Menschen mit der Liebe Gottes und mit konkretem Handeln begegnen. Für Christenmenschen gelte es, an den jeweiligen Orten anzupacken. Eckart Schulz-Berg (Stuttgart) sagte, dass die Begeisterung und Leichtigkeit der Europafußballmeisterschaft anstecke und dass das Public Viewing in einem Kirchengebäude von vielen Menschen als sicherer Raum von Familien, verwitweten oder älteren Menschen in großer Zahl angenommen werden würde. Hier entstehe eine vielfältige Gemeinschaft, Begegnungen und Leichtigkeit. Das wünsche er sich im Miteinander auch über die EM hinaus. Anja Faißt (Ludwigsburg) forderte zur Mitgestaltung der Demokratie auf. Die positive Stimmung solle über die EM hinaus mitgenommen werden, zusammen könnten die aktuellen Krisen gemeistert werden. Sie forderte, dass Demokratiebildung auch die Kirche etwas kosten müsse. Susanne Jäckle-Weckert (Forchtenberg) appellierte, dass es keine Institution und Finanzen brauche, um auf Menschen zuzugehen, sondern die Bereitschaft, den christlichen Glauben praktisch zu leben.

Schaffung von kirchlichen Strukturen, die Integration, Vielfalt und Mitwirkung ermöglichen

Jonas Elias (Ludwigsburg), zugewählter Synodaler als Vertreter des Konvents der Gemeinden anderer Herkunft und Sprache, führte aus, dass in Deutschland circa 27 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund hätten. Er wünsche sich, dass in der Kirche Strukturen geschaffen werden, damit Migrantengemeinden mitwirken könnten an der Kirche der Zukunft. Im Fußball hätten alle ein gemeinsames Interesse – Christen hätten ebenso ein gemeinsames Ziel: Jesus Christus. Götz Kanzleiter (Ostelsheim) rief dazu auf, bei der nächsten Wahl der Landessynode im Jahr 2025 die Vielfalt in den Wahllisten „aufleuchten“ zu lassen, damit diese den demokratischen Grundgedanken in die Strukturen einfließen lasse.

Beziehungen in der weltweiten Kirche und zwischen den Religionen

Maike Sachs (St. Johann-Gächingen) betonte, Kirche habe als Teil der weltweiten Kirche starke Pfunde in die Gesellschaft einzubringen. Sie verwies etwa auf die Erfahrungen, die junge Menschen im Rahmen kirchlicher Freiwilligendienste im Ausland machen. Sie warb für eine Haltung der Bescheidenheit in dem Wissen, dass Europa nur ein kleiner Teil der Welt sei. Sie bezeichnete Kirche als Lotsin der Gesellschaft. Michael Schradi (Blaubeuren) sagte, dass die Vielfalt auch nach der EM bei uns wirken solle. Allerdings könne diese anstrengend sein, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Hier gelte es auch Sprachlosigkeit auszuhalten. Johannes Söhner (Herrenberg) verwies darauf, dass auch Menschen andere Religionen, Juden und Muslime, aufgrund ihres Glaubens ausgegrenzt würden. Dr. Gabriele Schöll (Aalen) verwies auf die Bibel, in der das Gedankengut der Liebe, des Respekts und der Toleranz gegenüber jedermann zu finden sei. Die Bibel solle in den Gemeinden mehr gelesen werden.

TOP 11 Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses