Motivieren & Verändern

Change-Management in der Gemeinde

Die Zielsetzung des Bereichs MOTIVIEREN & VERÄNDERN ist es, gemeinsam mit Verantwortlichen und Mitarbeitenden der Gemeinde einen Veränderungsprozess zu initiieren und zu gestalten, um die Möglichkeiten der Digitalisierung in die Abläufe der Gemeindearbeit einzuflechten. Wichtig ist hierbei, Beteiligung der Gemeinde zu ermöglichen und auch Mitarbeitende einzubinden, die dem Vorhaben zögerlich gegenüber stehen.

Kernempfehlung: Sinnhaftigkeit von Digitalisierung gemeinsam als Team vermitteln!

Theorie

Digitalisierung und die dadurch notwendigen Veränderungen sorgen bei vielen Menschen für Unsicherheit und teilweise auch Ablehnung. Veränderungen in der Gemeinde können z.B. die Ausrichtung auf neue Zielgruppen, das Anpassen und Standardisieren von Abläufen oder auch der Einsatz von technischen Tools bedeuten.

Dies als Veränderungsprozesse explizit wahrzunehmen und als solche innerhalb der Mitarbeitenden rechtzeitig zu kommunizieren, ist ein zentraler Punkt. Wenn neue Zielgruppen „einfach“ angesprochen werden, Abläufe „einfach“ angepasst werden oder Tools „einfach“ eingeführt werden ohne begleitenden Beteiligungs- und Veränderungsprozess, werden haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende übergangen und werden schlimmstenfalls den Weg nicht mitgehen. Das kann zum Scheitern der ursprünglich gut gemeinten Veränderungen führen.

Daher müssen diese Veränderungsprozesse geplant und „gemanagt“ werden. Das beginnt beim Wahrnehmen des bisherigen Vorgehens und bei der Analyse der Rahmenbedingungen. Wichtig ist, mit diesem strategischen Bereich zu beginnen, wenn Digitalisierungsvorhaben in der Gemeinde geplant werden. Je besser der Veränderungsprozess geplant wird und je eher damit begonnen wird, desto größer sind die Chancen, Mitarbeitende zu motivieren und zu beteiligen.

Das geschieht nicht auf Zuruf und auch nicht von heute auf morgen. Veränderungsprozesse brauchen Zeit, Geduld im Umgang miteinander und manchmal auch einen langen Atem. Im Folgenden wird ein mögliches Vorgehen beschrieben, das diese Aspekte berücksichtigt.

Vertiefender Methodentipp

Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für Gemeinden, die Veränderungsprozesse beginnen, wurde von Heiner Mausemund aus Essen entwickelt. Als Pfarrer und Berater kennt er Veränderungen in Gemeinden und hat eine mögliche Vorgehensweise in einem Leitfaden zum Change-Management festgehalten.

Das im Folgenden beschriebene Vorgehen für Gemeinden bezieht u.a. die Erkenntnisse aus dem o.g. Leitfaden mit ein.

Vorgehen

1. Entschluss zur Veränderung

Bevor ein Veränderungsprozess beginnen kann, müssen sich Pfarrperson wie auch Leitungsteam (z.B. Kirchengemeinderat) einig sein, dass die Veränderung sein soll und muss. Hierfür eine Entscheidung zu treffen, ist wichtig.

2. Team gründen

Dass die Pfarrperson oder Gemeindeleiter voll hinter den Veränderungen bzw. dem Thema Digitalisierung in der Gemeinde steht und dieses unterstützt, ist Voraussetzung für einen gelingenden Prozess. Darüber hinaus ist es wichtig, ein Team zu haben, das den Veränderungsprozess begleitet. Das kann die Gemeindeleitung (KGR, KV, …) oder ein neu zu gründendes Digitalteam sein. Idealerweise setzt sich das Digitalteam aus Menschen zusammen, die unterschiedliche Hintergründe und Arbeitsfelder mitbringen und daher verschiedene Sichten auf das Thema einbringen können.

3. Bestehendes analysieren und wahrnehmen

Um Veränderung zu beginnen und Digitalisierung in der Gemeinde einzuführen, ist es wichtig, die konkrete derzeitige Situation zu betrachten. Die Abläufe und das Vorgehen in den jeweiligen Bereichen, die Tools und die eingesetzte Technik. Das hilft die Situation einzuschätzen, das bezieht die Mitarbeitenden mit in den Prozess ein und ermutigt, Veränderungen durchzuführen.

4. Fragen entwickeln – Antworten erarbeiten – Vorgehen planen

In den nachfolgend genannten Ausprägungsstufen finden Sie Fragestellungen, deren Beantwortung für das jeweilige Vorgehen wichtig sind. Das geschieht im Team. Dabei ist wichtig, alle Meinungen zu hören und wahrzunehmen. Die gemeinsam gefundenen Antworten und entwickelten Ergebnisse werden schriftlich festgehalten. Daraus werden Schritte abgeleitet, die künftig gegangen werden. Überschaubare Zeiteinheiten (Wochen oder Monate) helfen, konkret zu werden. Zuständigkeiten müssen definiert werden, damit klar ist, wer sich um was kümmert.

5. Widerstände einkalkulieren

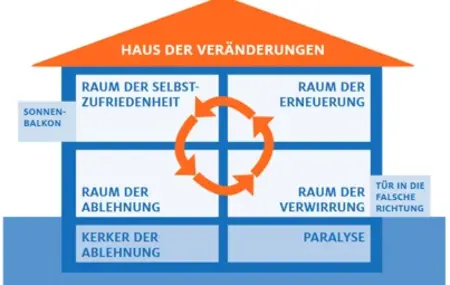

Nicht alle Mitarbeitenden mögen Veränderungen und reagieren daher zunächst ablehnend. Veränderungsprozesse folgen einer eigenen Dynamik. Diese zu kennen, ist wichtig, um auch bei den Verantwortlichen im Team Frustration zu vermeiden. Die „Kurve der Veränderung“ ist als Modell zum Verstehen hier gut geeignet. Im Leitfaden zum Change-Management sind die verschiedenen Phasen genau beschrieben.

Auch das genannte „Haus der Veränderung“ (s. unten) kann Verantwortlichen helfen, Widerstände zu verstehen und darauf zu reagieren. Es stellt durch verschiedene Räume dar, dass Veränderung in Phasen geschieht und sich entwickelt. Die Phasen (beginnend im Raum der Selbstzufriedenheit) müssen durchlaufen werden, um dann im Raum der Erneuerung anzukommen. Weiterführende Links zu Erklärung der Phasen und Räume:

Um Widerstände zu reduzieren, muss deutlich werden, weshalb Veränderungen nötig sind. Klarheit, Transparenz und Teilhabe sind unerlässlich für den Veränderungsprozess. Sorgen und Ängste müssen ernstgenommen werden. Nicht selten können aus Widerständen wichtige Hinweise, für eine nutzenorientierte Umsetzung, gewonnen werden – auch und besonders im Hinblick auf Digitalisierung.

Die „Kurve der Veränderung“ ist als Modell zum Verstehen hier gut geeignet. Im Leitfaden zum Change-Management sind die verschiedenen Phasen genau beschrieben. Das „Haus der Veränderung“ kann Verantwortlichen helfen, Widerstände zu verstehen und darauf zu reagieren.

6. Meilensteine und Erfolge feiern

Sowohl für haupt- als auch ehrenamtlich Mitarbeitende ist wichtig, die bereits gegangenen Schritte im Rückblick zu sehen und zu merken, was sich schon verändert hat, und wo noch weiterer Bedarf ist. Dabei darf Digitalisierung nie als Projekt angesehen werden. Ein Projekt hat einen definierten Beginn und Ende. Digitalisierung wird sich entwickeln und weitergehen und daher nie abgeschlossen sein. Veränderung insbesondere im Bereich der Digitalisierung ist ein ständiger Prozess. Diesen aktiv zu gestalten ist Aufgabe und Chance zugleich. Sich an bereits erreichten Teilerfolgen zu freuen und diese zu feiern, ermutigt die Beteiligten für die nächsten Schritte.

Motivieren & Verändern - Modell L

Gemeinsame Erarbeitung eines detaillierten Digitalzielbilds wie M, das regelmäßig gemeinsam überprüft wird

Zielsetzung

Das detaillierte Zielbild basiert auf der Zielbilderstellung aus dem Modell M und beschreibt ausführlicher, wohin sich ihre Gemeinde im digitalen Raum entwickeln soll. Das detaillierte Zielbild wird in regelmäßigen Abständen (Jahresrhythmus) gemeinsam überprüft und ggf. angepasst.

Hintergrund

Geht die Ausprägungsstufe M von einem groben Digitalzielbild aus, ist bei Ausprägungsstufe L eine weitere inhaltliche und terminliche Detailierung vorgesehen.

Vorgehen und Werkzeuge

Anknüpfend an das analoge Zielbild der Gemeinde werden auf Leitungsebene die o.g. Fragestellungen bearbeitet. Zentraler Gedanke muss sein: Warum gibt es uns als Gemeinde und was ist der Kern unserer Arbeit? Im nächsten Schritt werden die Aussagen aus dem analogen Zielbild hinsichtlich der digitalen Möglichkeiten überprüft. Was bedeutet dies im digitalen Raum? Wie können digitale Elemente helfen, das Ziel zu erreichen?

Daraus entstehen Elemente für ein digitales Zielbild, das für verschiedene Arbeitsbereiche der Gemeinde im Detail ausformuliert und regelmäßig gemeinsam überprüft wird.

- Ein gemeinsames theologisches Nachdenken anhand von biblischen Bildern (Was ist heute und jetzt dran?)

- Eine ehrliche Analyse der "medialen" Situation (Werbung, Darstellung, Website...) hinsichtlich der Fragen der Verkündigung

- Der Blick aus der Zukunft zurück: Für was haben wir uns entschieden und welchen Weg sind wir gegangen.

Fragestellungen

Neben den Fragestellungen unter M können weitere zusätzliche Fragestellungen hilfreich sein:

- Welchen Charakter hat unser Auftritt im digitalen Raum?

- Informierend?

- Missionarisch und verkündigend?

- Diakonisch?

- Rückspiegel: Angenommen, das Zielbild ist erreicht – welchen Weg sind wir dorthin gegangen?

Erfahrungen der konkreten Umsetzung aus Gemeinden

- Um ein digitales Zielbild zu entwickeln, kann es sinnvoll sein, am Gesamtkonzept bzw. analogen Zielbild anzuknüpfen.

- Ein Zielbild hat neben der strategischen Komponente in der Gemeinde immer auch eine theologische Komponente.

Suche eine Person zur Koordination der Digitalisierungsinitiativen und der Mitarbeitenden im Digitalteam

Zielsetzung

Die Suche nach einer Person zur Koordination der Digitalisierungsinitiativen und der Mitarbeitenden im Digitalteam verankert das Digitalteam fest in der Gemeinde, sichert die Verantwortung für alle Digitalisierungsinitiativen und entlastet die Pfarrperson.

Hintergrund

Dass sich jemand um Kirche und Gemeindehaus kümmert, dekoriert, reinigt und grundsätzlich verantwortlich ist, ist in vielen Gemeinden selbstverständliche Aufgabe der Mesner- bzw. Kirchnerfunktion. Die Aufgaben in der Koordinierung der digitalen Aktivitäten einer Gemeinde sowie der Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Bereichen können den Umfang einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder ggf. sogar einer Nebentätigkeit ausfüllen.

Vorgehen und Werkzeuge

Suche nach einer geeigneten Person über folgende Ausschreibungskanäle:

- Gemeindebrief

- Newsletter der Gemeinde

- Communi App

- Beamer-Präsentation im Gottesdienst

- Soziale Netzwerke der Gemeinde

- Persönliche Netzwerke der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden

- Anzeige in regionalen Mitteilungsblättern

- Schwarzes Brett an Hochschulen in der Region

Beschreibung der Tätigkeit und Person:

Aufgabenbeschreibung:

- Koordination digitaler Aktivitäten und Teams

- Weiterbildungsangebote sichten und weitergeben

Ansprechperson z.B. für:

- Streaming-Aktivitäten

- Internetseite

- Social Media Aktivitäten

- digitale und hybride Veranstaltungen

- digitales Gemeindemanagement (z.B. Churchtools u.ä.)

Kompetenz:

- Grundverständnis für digitale und technische Zusammenhänge

- Teamplayer und Motivator

Fragestellungen

- Welche Person bringt entsprechende Qualifikation mit?

- Wo kann die Person gesucht werden?

- Ist die Aufgabe ehrenamtlich oder als Nebenjob mit Aufwandsentschädigung zu besetzen?

- Wie wird die Person organisatorisch eingebunden?

Erfahrungen der konkreten Umsetzung aus Gemeinden

- Um die „Stelle“ zu beschreiben und auszuschreiben, ist es gut, alle Digitalisierungsinitiativen der Gemeinde zu sammeln und zu überlegen, welches Profil die Person idealerweise haben soll

- Als Zwischenschritt auf dem Weg zur Person, die Digitalisierungsinitiativen koordiniert, kann eine Person gesucht werden, die als Leitung des Digitteams fungiert und zusammen mit der Pfarrperson die Aktivitäten koordiniert. Das bringt ebenfalls Entlastung und Verteilung der Verantwortlichkeiten.

Eine Ausschreibung könnte zum Beispiel so aussehen: