Ankündigen & Berichten

Interne und externe Kommunikation

Die Zielsetzung des Bereichs ANKÜNDIGEN & BERICHTEN ist es, als Gemeinde auch im digitalen Raum wahrgenommen zu werden: Bestehende Zielgruppen digital und gebündelt zu informieren sowie mit ihnen digital zu kommunizieren und darüber hinaus, die Kontaktflächen zu erweitern, um neue, zusätzliche Zielgruppen zu erreichen.

Kernempfehlung: Social Media deutlich stärken und dabei strategisch auch neue Formen wie z.B. crossmediales Storytelling ausprobieren

Theorie

Eine Internetseite zu haben, auffindbar zu sein und damit digital existent, ist von zentraler Bedeutung. Die Meinung, dass ja alle wüssten, wo die Kirche und wann Gottesdienst sei, stammt aus einer Zeit, in der nicht gegoogelt wurde und die Mobilität der Gesellschaft geringer ausgeprägt war als heute. Trends und Auswertungen von Suchmaschinen zeigen deutlich, dass nach Kirche, Gottesdienst und Pfarrer online gesucht wird. Damit möglichst jede Gemeinde online gefunden wird, ist eine (einfache) Internetpräsenz mit aktuellen Informationen als Grundlage unerlässlich.

Ähnlich im Bereich sozialer Netzwerke. Eine Präsenz in sozialen Netzwerken signalisiert, dass die Gemeinde bereit zur Kommunikation ist. Ansprechbar auf Augenhöhe. Denn soziale Netzwerke sind in erste Linie kein Schwarzes Brett, sondern auf Interaktion ausgelegt. Um erste Erfahrungen zu sammeln ist es gut, sich für ein Netzwerk zu entscheiden. Welches Netzwerk das ist, hängt stark an der Zielgruppe, die erreicht werden soll. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist mind. eine Person, die dafür die Verantwortung übernimmt. Schon bei der Planung ist wichtig, Qualität im Hinblick auf Aktualität, Informationsgehalt und optische Darstellung sicherzustellen. Planung der Zielgruppe, der Inhalte und klare Strukturierung sind zunächst wichtiger als tolle Tools.

Kommunikation im digitalen Raum ist nichts, was nebenbei passiert oder dem Zufall überlassen werden darf. Für professionelle Kommunikationsarbeit muss ein strategischer Rahmen geschaffen werden. (vgl. Unternehmenskommunikation im Zeitalter der digitalen Transformation; Kirf, Schoemburg & Eicke, 2020)

Das beinhaltet die Themen, die gesetzt und kommuniziert werden:

- Wie gehen wir mit aktuellen Themen um, über die berichtet werden soll?

- Welche grundsätzlichen Themen wollen wir im Jahreslauf kommunizieren?

- Wie gehen wir mit Themen um, die unvorhergesehen kommen?

Dazu zählen die Kommunikationswege

-

Welche analogen Kommunikationsmöglichkeiten sind vorhanden und welche Zielgruppen erreichen wir darüber? (Gemeindebrief, Ankündigungen im Gottesdienst, Schaukasten, örtliche Presse,…)

-

Welche digitalen Kommunikationskanäle stehen zur Verfügung und welche Zielgruppen können wir darüber erreichen? (Soziale Netzwerke, Homepage, Newsletter, Messenger,…)

-

Wie können analoge und digitale Kommunikationskanäle aufeinander abgestimmt werden, so dass diese bestmöglich aufeinander einzahlen?

…und die Verantwortlichen, die die Themen für die jeweiligen Kanäle aufbereiten und mit den Zielgruppen in Kontakt treten

-

Welche Personen arbeiten aktuell bereits im Bereich interner und/oder externer Kommunikation?

-

Welche Kompetenzen werden zusätzlich benötigt, um digitale Kanäle zu nutzen?

-

Wie können die Mitarbeitenden vernetzt arbeiten, so dass Themen auf unterschiedlichen Kanälen zielgruppenspezifisch kommuniziert werden können?

Auch ein Rahmen, der den Umgang regelt, ist wichtig

-

Die Social Media Guidelines der Nordkirche zeigen sehr anschaulich, was beachtenswert ist, und bieten eine gute Basis zur Entwicklung eigener Richtlinien. Hierbei sei besonders auf die „Goldenen Regeln“ verwiesen.

-

Die Ev. Kirche im Rheinland hat zusammen mit anderen Landeskirchen ebenfalls eine umfangreiche Seite mit Regeln und Richtlinien entwickelt. Hier wird auch das Vorgehen zur Entwicklung eigener Social Media Guidelines praktisch beschrieben.

Vertiefender Methodentipp

Die Studie über die digitale Kommunikation mittelständischer Unternehmen ist ursprünglich im Hinblick auf mittelständische Unternehmen und deren Kommunikation über digitale Kanäle entwickelt worden. Sie liefert Erkenntnisse darüber, wie die Kommunikation des Mittelstands rund um das Thema Digitalisierung gestaltet wird. Hieraus lassen sich wichtige Einblicke und Handlungsempfehlungen ableiten, die auch für Gemeinden adaptiert werden können.

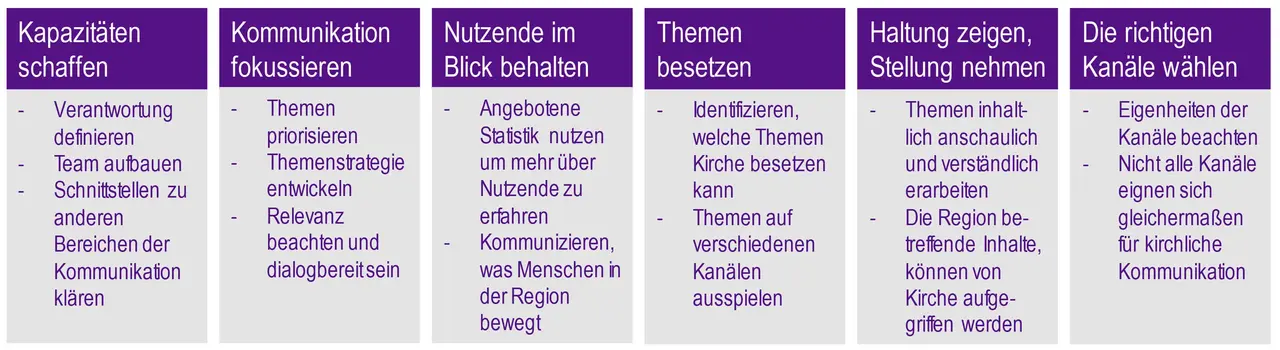

Besonders empfehlenswert sind hierbei die sechs genannten Handlungsempfehlungen auf Seite 16 und 17.

Das im Folgenden beschriebene Vorgehen für Gemeinden bezieht u.a. die Erkenntnisse aus der o.g. Studie mit ein.

Vorgehen

1. Verständnis und Entscheidung zur Erweiterung der Kontaktflächen im digitalen Raum

Sowohl Pfarrperson wie auch Leitungsteam (z.B. Kirchengemeinderat) brauchen ein grundsätzliches Verständnis dafür, dass Kommunikation im digitalen Raum ein wichtiger Teil der Gemeindearbeit ist, um mit den Zielgruppen in Kontakt zu bleiben oder zu kommen.

Um dieses Verständnis herzustellen, können z.B. Personen aus der Gemeinde in eine Sitzung des Kirchengemeinderats eingeladen werden, um zu berichten, welche digitalen Kanäle sie nutzen. Sie können erzählen, in welchen digitalen Medien sie sich informieren und wie sie kommunizieren. Dadurch kann der Stellenwert digitaler Kommunikation sichtbar und erlebbar werden. Alternativ können Beispiele anderer Gemeinden gezeigt oder Pfarrpersonen anderer Gemeinden, die bereits digitale Kommunikation nutzen, nach ihren Erfahrungen befragt werden.

In dieser frühen Phase muss die grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, ob eine Gemeinde der Erweiterung der Kontaktfläche im digitalen Raum grundsätzlich zustimmen kann und bereit ist, weitere Schritte hierfür einzuleiten. Diese Entscheidung ist Basis für alle weiteren Aktivitäten. Hierbei ist wichtig, eine bewusste und mit breitem Konsens getragene Entscheidung zu treffen, da dies Auswirkungen auf die weitere Kommunikation der Gemeinde, deren Wahrnehmung und Reaktionen in der Öffentlichkeit haben wird. Auch zu bedenken sind personelle (ehrenamtliche) Ressourcen, die die Gemeinde dafür bewusst einsetzen muss. Regionale Kooperationen mit Nachbargemeinden oder auf Ebene der Kirchenbezirke können ein sinnvoller Schritt sein, um Ressourcen schonend zu starten und gemeinsam Erfahrungen zu sammeln.

2. Bestandsaufnahme - Kommunikation analog und digital

In vielen Kirchengemeinden ist bereits eine analoge Kommunikation wie z.B. Gemeindebrief, Ansagen im Gottesdienst, Schaukasten, örtliche Presse, Flyer u.a. vorhanden, die von (ehrenamtlich) Mitarbeitenden gestaltet wird. Diese vorhandenen Kommunikationsmittel und -wege gilt es gemeinsam zu sammeln und nach Reichweite, Zielgruppen und Aufwand zu prüfen. Nicht alle Zielgruppen sind digital zu erreichen und daher sind klassische Kommunikationskanäle weiterhin wichtig (vgl. Vertrauen in Kommunikation im digitalen Zeitalter; Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet, 2017).

Parallel dazu werden digitale Möglichkeiten ebenfalls im Hinblick auf Reichweite, Zielgruppen und Aufwand geprüft. Nicht alle digitalen Kommunikationskanäle müssen von Beginn an bespielt werden.

In den Blick genommen werden müssen:

-

Soziale Netzwerke

-

Internetseite

-

E-Mail und Newsletter

-

Messenger

Es empfiehlt sich, diese Prüfung der Kommunikationsaktivitäten mit einem Team aus Mitarbeitenden im Bereich der analogen Kommunikation und möglichen Mitarbeitenden und Interessierten für digitale Kanäle durchzuführen. Damit wird sichergestellt, dass benötigtes Wissen und Erfahrung vorhanden sind. Darüber hinaus kann das der Beginn eines Kommunikationsteams sein. (siehe 3.)

Wenn die bestehenden analogen und die möglichen künftigen digitalen Kommunikationskanäle benannt sind, muss geklärt werden, welche Zielgruppen auf welchen Kanälen erreichbar sind. Hierbei sind die in den einzelnen Modulen genannten Fragestellungen hilfreich.

Bei den hier genannten Zielgruppen und Reichweiten handelt es sich um beispielhafte Platzhalter, die durch reale Zahlen aus der eigenen Erfassung ersetzt werden müssen.

3. Team gründen oder zusammenführen

Kommunikation auf analogen und digitalen Kanälen muss zusammen gedacht und gemacht werden. Daher ist es wichtig, ein Team aus Mitarbeitenden zu etablieren, das sich mit Kommunikation und Redaktion beschäftigt bzw. bestehende Teams zusammenzuführt.

Mitarbeitende für die digitale Kommunikation sind am ehesten in der jeweiligen Zielgruppe zu gewinnen z.B. bei der jüngeren Generation oder aber bei Mitarbeitenden mit fachlichem Know-How in deren beruflichem Kontext. So bringen z.B. Mitarbeitende für Social Media idealerweise bereits Erfahrung aus der persönlichen Nutzung sozialer Netzwerke mit.

In dem Team werden alle Kommunikationsmaßnahmen gebündelt. Hier werden Themen entwickelt, abgestimmt und durch die Mitarbeitenden kanalspezifisch ausgespielt. Nicht jedes Thema eignet sich für jeden Kommunikationskanal. Daher ist die Abstimmung im Redaktionsteam wichtig, denn die jeweiligen Mitarbeitenden kennen ihre Zielgruppen und können einschätzen, was für welche Zielgruppe relevant ist.

4. Redaktionsplan entwickeln

Es empfiehlt sich, einen Redaktionsplan zu entwickeln (z.B. quartalsweise) in dem die Themen gesammelt werden, Verantwortlichkeiten festgelegt und den einzelnen Kommunikationskanälen bzw. Medien zugeordnet werden. Im Redaktionsplan werden Themen z.B. in Abhängigkeit von Kirchenjahr, Veranstaltungen oder anderen zentralen Anlässen fest eingeplant. Darüber hinaus wird Platz für Themen freigehalten, die sich spontan ergeben.

Die Mitarbeitenden bereiten die Themen für die jeweiligen Kommunikationskanäle passend zur Zielgruppe auf. Das betrifft die Sprache, die Länge der Texte und die Auswahl der Bilder.

5. Überprüfung u.a. anhand von Statistiken

Digitale Kommunikation bietet aufgrund von Nutzungsstatistiken gute Auswertungsmöglichkeiten zu Reichweite und Zielgruppe. Es ist gut, diese Zahlen im Blick zu haben, auszuwerten und aus ihnen zu lernen: Gute Kennzahlen bedeuten, man hat mit einem Beitrag das richtige Gefühl getroffen. Wie alt sind die Nutzer? Sind sie eher männlich oder weiblich? Woher kommen sie primär? Die Auswertung dieser Informationen ist wichtig für die Entwicklung weiterer Inhalte und Formate und ist ein großer Vorteil gegenüber analogen Medien. Diese Statistiken zeigen, welche Inhalte von den Zielgruppen als relevant angesehen und genutzt werden. Eine Vertiefung zur Auswertung angebotener Statistiken ist hier zu finden: Social Media KPIs

Welche Aspekte beinhaltet dieser Bereich in der Gemeinde?

Der Bereich ANKÜNDIGEN & BERICHTEN umfasst die interne und externe Kommunikation. Dabei ist die Zielgruppe, die erreicht wird oder erreicht werden soll, entscheidend. Danach richten sich Inhalt, Aussehen und Ansprache.

- Gemeinde-Website: in Grundzügen mit Basisinformationen. Je nach Ausbaustufe inhaltlich erweitert und technisch automatisiert. Auch die Einbindung vorhandener Inhalte (z.B. News oder Termine der Landeskirchen) können wichtige Elemente sein. Auf Aktualität und Richtigkeit der Angaben auf der Website muss zwingend geachtet werden.

- Soziale Netzwerke: Präsenz in sozialen Netzwerken signalisiert, dass eine Gemeinde bereit zur Kommunikation (nicht Einbahnstraße!) ist. Hierbei ist dringend zu raten, schon bei der Planung besonderes Augenmerk auf Qualität (Aktualität, Informationsgehalt und optische Darstellung) zu richten. Die Aktivität kann unterschiedlich ausgeprägt erfolgen und hängt auch an den Personen, die Verantwortung übernehmen.

- Die besten digitalen Kommunikationskanäle nützen wenig, wenn Sie nicht bekannt werden. Daher muss bei allen Maßnahmen mitgedacht werden, wie und wo sie von der Zielgruppe wahrgenommen werden können.

- Klassische Instrumente wie Schaukasten, Gemeindebrief, Flyer und Plakate müssen im digitalen Kommunikations-Kontext verzahnt werden, um eine optimale Information der Zielgruppen auf allen Kanälen zu erreichen.

Das hier beschriebene, vorbereitende Vorgehen ist für alle Ausbaustufen S, M und L identisch. Die jeweilige Ausprägung unterscheidet sich je nach Ausbaustufe.

Ankündigen & Berichten - Modell L

Webpage, die mit Verwaltungs- und/oder internen Kommunikationstools direkt verbunden ist (ansonsten wie M)

Zielsetzung

Webpage, die mit Verwaltungs- und/oder internen Kommunikationstools direkt verbunden ist (ansonsten wie M). Ergänzend wird Search Engine Optimization (SEO) berücksichtigt.

Hintergrund

Idealvorstellung: Daten (z.B. Termine der Gemeinde) werden einmal eingeben und stehen dann auf verschiedenen Plattformen für interne wie externe Verwendung bereit. Hierfür gibt es verschiedene Tools (z.B. „Churchtools“ sowie die Web-Baukatensysteme der Landeskirchen), die, neben anderen nützlichen Anwendungen für die Gemeindearbeit, diese Möglichkeit bieten. Das spart Mehraufwand im Gemeindebüro und reduziert Fehleranfälligkeit. Was hilft die schönste und umfangreichste Website, wenn sie nicht gefunden wird und „nur“ von Menschen der Kerngemeinde besucht wird? Für die allermeisten Menschen sind Suchmaschinen die erste Anlaufstelle, wenn es um Informationen jeglicher Art geht. Daher ist es wichtig, als Gemeinde in Suchmaschinen optimal angezeigt zu werden. Um über Suchmaschinen leichter gefunden zu werden, ist wichtig, dass die Texte der eigenen Seite für Suchmaschinen optimiert formuliert sind.

Vorgehen und Werkzeuge

Nutzung von Schnittstellen (bei vorhandenem Verwaltungstool), um Termine und andere Informationen in die Internetseite einzubinden.

Sofern noch kein Verwaltungstool vorhanden, empfiehlt es sich, zuerst verschiedene Tools zu testen, um zu entscheiden, welches für die Gemeinde geeignet ist. (z.B. www.churchtools.de)

Andere Elemente wie „News der Landeskirche“ oder die „Losung“ können als sich selbst aktualisierende Elemente z.B. über die bestehenden Web-Baukasten der kirchlichen Dienstleistenden in die eigene Website eingebunden werden.

Dokumentation zum Workshop „Website Entwicklung“ in der Kirchengemeinde Eningen/Achalm

Handouts der EKD: 1. Hilfestellung SEO - 2. Leitfaden: Erstellung von seogerechten Texten - 3. Leitfaden: Texte erstellen für Online

Fragestellungen

Unter welchen Stichworten suchen Menschen und möchten wir gefunden werden?

Mit welchen Suchbegriffen wurde unsere Gemeinde bei Suchmaschinen gefunden? (matomo.org ist eine Alternative zu google analytics, die die Daten und die Privatsphäre schützt)

Welche Anliegen/Fragen haben Menschen, die unsere Website besuchen?

Haben wir und wie integrieren wir interne Tools und deren Inhalte in die Website? (Termine, Raumbuchung, etc.)

Ansprechpartner

Evangelische Landeskirche in Baden: LUKAS – der Websitebaukasten für Gemeinden

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern: Internet-Agentur Vernetzte Kirche

Evangelische Landeskirche in Württemberg: Evangelisches Medienhaus

Einheitliches externes System zum Bespielen und Analysieren von 2-3 Social Media-Kanälen

Zielsetzung

Einheitliches externes System zum Bespielen und Analysieren von 2-3 Social Media-Kanälen (ansonsten wie M)

Hintergrund

Wenn nicht nur ein Kanal in sozialen Netzwerken bespielt werden und die dortige Zielgruppe erreicht werden soll, steigt der Aufwand mit jedem neuen Netzwerk. Um den Aufwand beim Ausspielen der Beiträge zu begrenzen und möglichst gering zu halten, gibt es Werkzeuge (Software-Plattformen) die die entwickelten Inhalte parallel auf verschiedenen sozialen Netzwerken posten. („Einmal anlegen – auf verschiedenen Netzwerken publizieren“). Dort können auch komplette Workflows hinterlegt und genutzt werden (z.B. Freigabeprozesse,…) und der Veröffentlichungszeitpunkt im Voraus geplant werden. Das spart Zeit. Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass jedes soziale Netzwerk eigenen Standards folgt. Während die einen eher textlastig sind, leben andere von (guten) Bildern oder Grafiken und geringem Textanteil.

Für Social Media-Kanäle lassen sich Statistiken abrufen, die wertvolle Informationen zur Nutzung, Reichweiten und Klickraten bieten. Daraus können Verantwortliche wichtige Erkenntnisse erhalten, welche Inhalte gerne und von welchen Personengruppen genutzt werden.

Vorgehen und Werkzeuge

Es sind mehrere Werkzeuge am Markt verfügbar. Welches Werkzeug am ehesten passt, sollte man ausprobieren. Manche sind kostenfrei, andere kosten eine geringe monatliche Gebühr. Bitte wenden Sie sich an die genannten Ansprechpartner und lassen sich beraten - auch im Hinblick auf Datenschutz-Konformität der Tools. Vergleichbar zu bekannten Anbietern wie hootsuite.com oder buffer.com jedoch DSGVO-konform zu nutzen ist das Tool https://swat.io/de, welches das Bespielen und Auswerten von mehreren Social Media-Kanälen ermöglicht. Darüber hinaus bieten einige Social-Media Plattformen selbst die Möglichkeit, Inhalte auf anderen Plattformen zu veröffentlichen.

Fragestellungen

Die unter dem Entwicklungsgrad M genannten Fragestellungen sind hier ebenfalls wichtig und werden ergänzt durch die folgenden Fragen:

Können Inhalte so gestaltet werden, dass sie über eine zentrale Plattform ausgespielt werden?

Welcher Workflow innerhalb der Gemeinde ist wichtig und muss eingehalten werden? Kann die Plattform dies abbilden?

Welche Erkenntnisse können aus statistischen Daten gewonnen werden und wie fließen diese in die weitere Arbeit ein?

Erfahrungen der konkreten Umsetzung aus Gemeinden

Dokumentation zum Workshop Social Media Strategie der Mustergemeinde Heidelberg

Ansprechpartner