31.12.2019

2019: So spannend war das Jahr

Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate in der Landeskirche

Stuttgart. Nur noch wenige Stunden trennen uns vom Jahr 2020. Höchste Zeit also, um zurückzuschauen auf Themen und Ereignisse, die in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 2019 wichtig waren - und deren Bedeutung über das alte Jahr hinausreicht. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir allerdings nicht...

Richtig langweilige Jahre gibt es nicht - so viel steht fest. Es gibt aber eher ruhigere und andererseits besonders interessante Jahre. Für die württembergische Landeskirche und ihre knapp zwei Millionen Mitglieder war 2019 zweifellos ein besonders interessantes Jahr - wie sich bereits in den ersten Wochen erwiesen hat.

Kirche macht sich fit für die Zukunft

Wie funktioniert Kirche im Digital-Zeitalter? Welche neuen Möglichkeiten der Verkündigung des Evangeliums eröffnen sich der Kirche durch die Digitalisierung? Nicht zuletzt um diese Fragen geht es bei den Digitalisierungsforen der württembergischen Landeskirche. Nach dem Auftakt 2018 haben im zu Ende gehenden Jahr zwei Foren stattgefunden - am 7. Februar und am 13. September. Für dasinsgesamt vierte Digitalisierungsforum laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Am 2. März 2020 wird es wieder um die digitale Zukunft gehen - erneut im Hospitalhof in Stuttgart; Anmeldungen nehmen die Organisatoren voraussichtlich ab der zweiten Januar-Woche entgegen.

Auch mit einem weiteren Projekt macht sich die Landeskirche fit für die Zukunft: „Kirche elektrisiert“ soll kirchliche Mitarbeiter beim Umstieg auf die Elektromobilität unterstützen.

Erfahren Sie mehr

150 Jahre Landessynode

Nicht nur Zukunft, auch Geschichte bestimmte das Jahr für die Landeskirche: Seit eineinhalb Jahrhunderten besteht die württembergische Landessynode.

Am 18. Februar 1869 konstituierte sich die erste Synode - nicht ganz auf den Tag genau 150 Jahre später, nämlich bereits am 17. Februar, feierte die Landeskirche ihr Parlament mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche und einem abendlichen Festakt im Hospitalhof in Stuttgart.

Zu den Gratulanten zählten unter anderem EKD-Präses Irmgard Schwaetzer und die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Deutschlandweit einmalig ist die Direktwahl der Landessynode durch die Kirchenmitglieder.

Synode sagt „Ja“ zu Segnungsgottesdiensten für gleichgeschlechtliche Paare

Es war ein langes und hartes Ringen in der Landessynode - am 23. März aber sagte eine deutliche Mehrheit im Kirchenparlament „Ja“ zu Segnungsgottesdiensten für gleichgeschlechtliche Paare: Mit 65:23 Stimmen bei zwei Enthaltungen machten die Synodalen den Weg dafür frei, dass die örtliche Gottesdienstordnung in bis zu einem Viertel der Kirchengemeinden entsprechend geändert werden kann. Sollte diese Zahl erreicht sein, befasst sich die Landessynode erneut mit dem Thema. Voraussetzung ist, dass sich die Gemeinde zuvor vertieft damit beschäftigt hat und drei Viertel des jeweiligen Kirchengemeinderats sowie drei Viertel der Pfarrerinnen und Pfarrer einem solchen Antrag an die Landeskirche zustimmen.

Am 1. Januar tritt das Gesetz in Kraft, gut 160 Gemeinden sind in Kontakt mit dem zuständigen Dezernat über die Einführung von Segnungsgottesdiensten.

Während der Sommersynode im Juli bat Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July im Namen der Landeskirche um Vergebung für kirchliches Unrecht an Homosexuellen. Vor allem in den sozialen Medien sorgte die Bitte um Vergebung tagelang für Zustimmung, aber auch für Kritik der User.

Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.

Erfahren Sie mehr

Die erste ökumenische Visite

Wie wirkt die Evangelische Landeskirche in Württemberg auf andere? Das war Thema der ersten Ökumenischen Visite, zu der Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July vom 29. April bis 6. Mai Vertreterinnen und Vertreter von elf Kirchen eingeladen hatte. Die Teilnehmer kamen aus Indonesien, Georgien, Südafrika, der Slowakei und aus Frankreich, aus Korea, Slowenien, Argentinien, Brasilien und aus Rumänien.

Auf dem Besuchsprogramm standen die Gedenkstätte Grafeneck, das evangelische Bauernwerk in Hohebuch, eine diakonische Einrichtung in Stuttgart und der Jesustreff, das Ulmer Münster und das Seminar in Blaubeuren. Außerdem gab es bei zahlreichen Gesprächen Einblicke in das württembergische Gemeindeleben.

„Ich hatte nicht so viel Offenheit erwartet", sagte die brasilianische Theologin und Menschrechtlerin Lusmarina Campos Garcia im Anschluss. „Wir hatten Zugang zu allen kirchlichen Instanzen, der sozialen und diakonischen Arbeit, des Bildungssystems und lernten das spirituelle Leben der Gemeinden kennen." Ihr Rat an die Gastgeber: „Bieten Sie Platz für nicht professionelle Initiativen und haben Sie keine Angst davor, zu kontroversen Themen Stellung zu beziehen."

Erfahren Sie mehr

„Cantico“: Das Gesangbuch im Handy

Im Mai bringt die württembergische Landeskirche mit der App „Cantico“ das erste digitale Liederbuch heraus - rechtzeitig zum 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund einen Monat später.

„Das Smartphone und die Apps sind der heutige Kommunikationsweg Nummer eins. Ziel ist es, dass Cantico die Anlaufstelle für christliches und geistliches Liedgut wird“, sagte Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke bei der Vorstellung.

Im Laufe des Jahres wurde die für Android- und iOS-Geräte erhältliche App bereits weiterentwickelt, und bis Ende 2020 soll in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) das komplette Evangelische Gesangbuch mit allen Regionalteilen als InApp-Kauf abrufbar sein.

Erfahren Sie mehr

Tag der weltweiten Kirche in Stuttgart

Bunte Gewänder, internationale Klänge und exotische Gerüche: Unter dem Motto „Singt ein neues Lied!“ haben am Pfingstmontag, 10. Juni, knapp 30 christliche Gemeinden aus aller Welt in Stuttgart gemeinsam den „Tag der weltweiten Kirche“ gefeiert.

Nach einem Gottesdienst in der Stiftskirche konnten die Besucher auf eine kulinarische Weltreise gehen: An zahlreichen Ständen boten die Gemeinden verschiedene internationale Spezialitäten an. Mit Trommeln, Gesängen und Tänzen in traditionellen Trachten sorgten sie am Nachmittag zudem für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Erfahren Sie mehr

Fridays for future - Andachten in Württemberg

Greta ante Portas - die mediale Omnipräsenz der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg veranlasst 2019 manchen Kirchenvertreter zu einer Klarstellung: So hat der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm kurz vor Weihnachten darauf hingewiesen, dass die christlichen Kirchen Vorreiter in Sachen Klimaschutz seien: „Die Klimaschutzbewegung bringt etwas zum Ausdruck, was die christlichen Kirchen seit Jahrzehnten immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht haben“, sagte Bedford-Strohm der „Passauer Neuen Presse“.

Der kirchliche Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung habe „wahrscheinlich auch dazu beigetragen, den Boden dafür zu bereiten, dass dieses Thema durch junge Menschen von ,Fridays for future' nun endlich stärker ins Zentrum rückt“, betonte er.

Doch dem Sog der „Fridays for future“-Bewegung kann sich auch die württembergische Landeskirche nicht entziehen. Am Freitag, 20. September, beteiligten sich auch viele Kirchengemeinden im Südwesten am weltweiten Klima-Aktionstag. Sie luden zu Klima-Andachten ein, die nicht zufällig um 11.55 Uhr - 5 vor 12 - begannen.

Auch im Oberkirchenrat ruhte um diese Zeit die Arbeit: Zahlreiche Beschäftigte ließen sich während einer Andacht im Hof der landeskirchlichen Verwaltung daran erinnern, dass ein jeder zur Bewahrung der Schöpfung aufgerufen ist - seit mehr als 2.000 Jahren.

Solidarität nach Anschlag von Halle

9. Oktober: Es war ein scheinbar ganz normaler Herbsttag - zumindest für die meisten in Deutschland. Dass die jüdischen Gemeinden an jenem Tag Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag, begehen, wissen nur Kenner der jüdischen Religion. Und Rechtsextremisten wie Stephan Balliet aus Sachsen-Anhalt, der an jenem Tag einen Massenmord an Angehörigen der jüdischen Gemeinde in Halle plant.

Doch die massive Tür zum Gotteshaus hält seinen Schüssen und Sprengsätzen stand. So ermordet Balliet nach derzeitigem Ermittlungsstand in der unmittelbaren Umgebung der Synagoge zwei Unbeteiligte und verletzt zwei Polizeibeamte durch Schüsse, bevor er nach einer Verfolgungsjagd festgenommen werden kann.

Auch Hunderte von Kilometern entfernt ist das Entsetzen über diese Hass-Tat groß. Spontan organisierte der Kirchenkreis Esslingen eine Solidaritätsaktion vor der Synagoge in Esslingen, der ältesten erhaltenen jüdischen Gebetsstätte in Württemberg. Rund 150 Männer und Frauen folgten dem Aufruf von Dekan Bernd Weißenborn, sich mit ihrer Teilnahme dem Hass zu widersetzen.

Nicht nur die Esslinger setzten mit ihrer Aktion ein Zeichen: Die Landessynode unterbrach am 17. Oktober ihre Herbsttagung, um in einem Schweigemarsch die nur wenige hundert Meter vom Tagungsort Hospitalhof entfernte Synagoge in Stuttgart aufzusuchen.

Dort wurden sie von Rabbiner Jehuda Puschkin und Mitgliedern des jüdischen Gemeindevorstands willkommen geheißen. Puschkin sowie Susanne Jakubowski vom Gemeindevorstand bezeichneten den Besuch des württembergischen Kirchenparlaments als für „uns sehr wichtig“. Jedes Wort der Unterstützung und der Achtung stärke die jüdische Gemeinde in ihrer Verankerung in der deutschen Gesellschaft.

„Antisemitismus ist Gotteslästerung“, betonte Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July.

Abschied von großen Persönlichkeiten

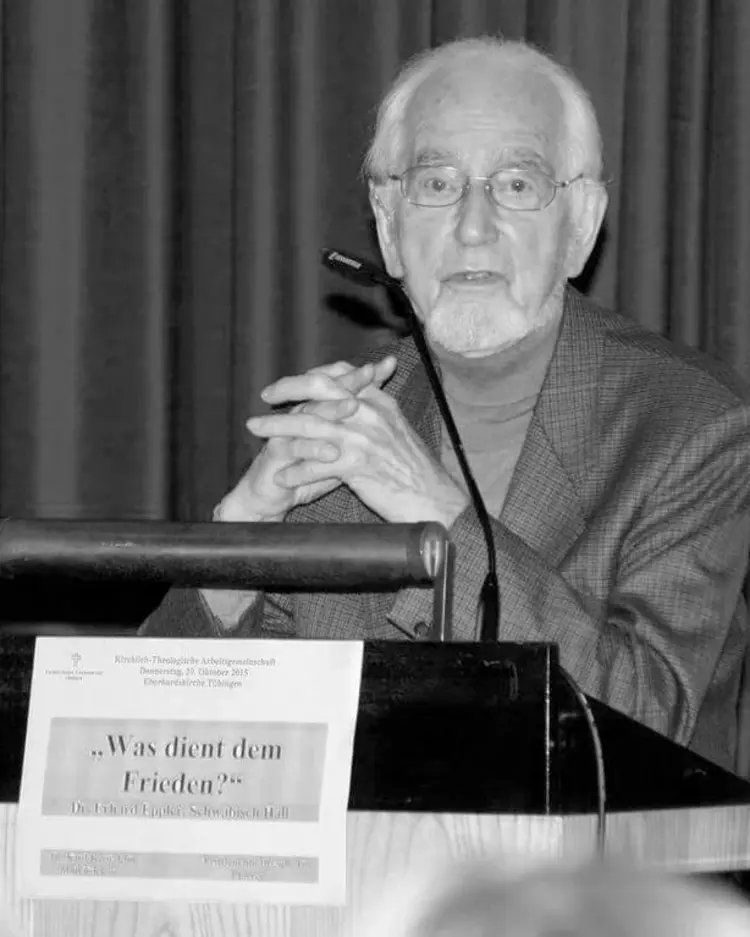

Am vierten und letzten Tag ihrer Herbsttagung erreichte die Synode eine traurige Nachricht: Im Alter von 92 Jahren ist am 19. Oktober der frühere SPD-Politiker und zweimalige Kirchentagspräsident Erhard Eppler in seiner Wahlheimat Schwäbisch Hall gestorben.

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July würdigte Eppler als „großen Protestanten“, der sich durch „Gewissensernst“ ausgezeichnet habe. „Erhard Eppler war seiner Zeit weit voraus und hat aus seinem christlichen Glauben heraus Verantwortung übernommen - auch dann, wenn es unpopulär und seiner Parteikarriere nicht förderlich war", betonte der Landesbischof. Beispielsweise war Eppler 1974 nach sechsjähriger Amtszeit als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit zurückgetreten - aus Protest gegen erhebliche Budgetkürzungen für sein Ressort.

Zwischen 1981 und 1983 sowie zwischen 1989 und 1991 war er Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages. 2009 hatte Eppler mit der Silbernen Brenzmedaille die höchste Auszeichnung der württembergischen Landeskirche erhalten.

Bereits im August galt es, Abschied von Johannes Kuhn zu nehmen. Der Rundfunk- und Fernsehpfarrer starb nach kurzer schwerer Krankheit am 4. August im Alter von 95 Jahren. Landesbischof July reagierte betroffen auf die Todesnachricht: Johannes Kuhn sei für viele Württemberger das Gesicht und vor allem die Stimme der Kirche gewesen.

Er würdigte Kuhn als „einzigartigen Medienseelsorger“, der mit seinen Sendungen ein Millionenpublikum erreichte. Außerdem war Kuhn Autor von mehr als 50 Büchern, wie sich seine Tochter, die Rottweiler Pfarrerin Esther Kuhn-Luz erinnerte.

Und noch einen Abschied gab es im August: Nach langer, schwerer Krankheit verstarb am 24. August Erwin Hartmann. Im Oberkirchenrat war der gebürtige Calwer seit 2003 als Dezernent für Arbeitsrecht tätig.

„Oberkirchenrat Erwin Hartmann hat in seinem Dienst für unsere Landeskirche in einem so konfliktreichen Feld wie dem Arbeitsrecht Ausgleich und Verständigung gesucht und ermöglicht“, sagte Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July. Dabei habe ihn ein starker Glaube getragen, auch durch harte Lebensstrecken nach einem schweren Unfall und in der Krankheitszeit.

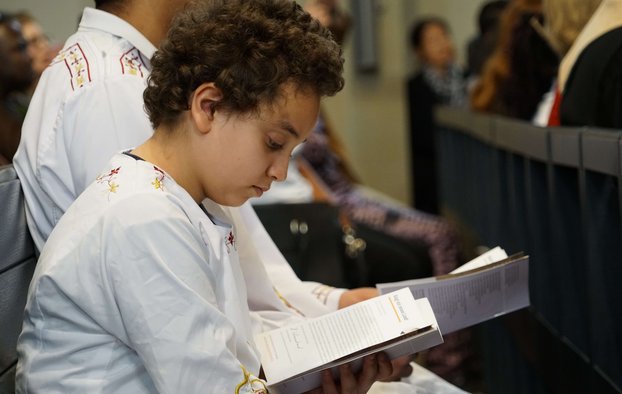

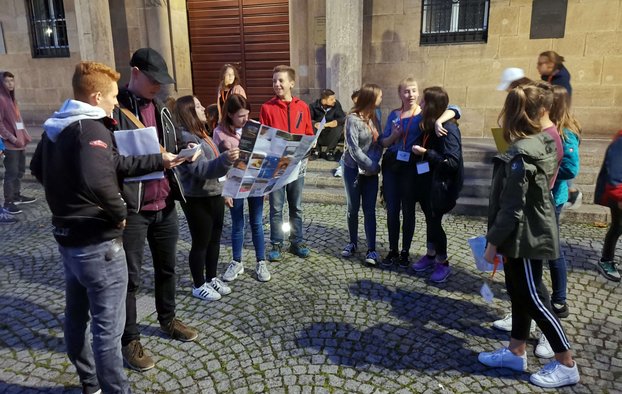

500 Jugendliche bei dritter Konfi-Nacht in Stuttgart

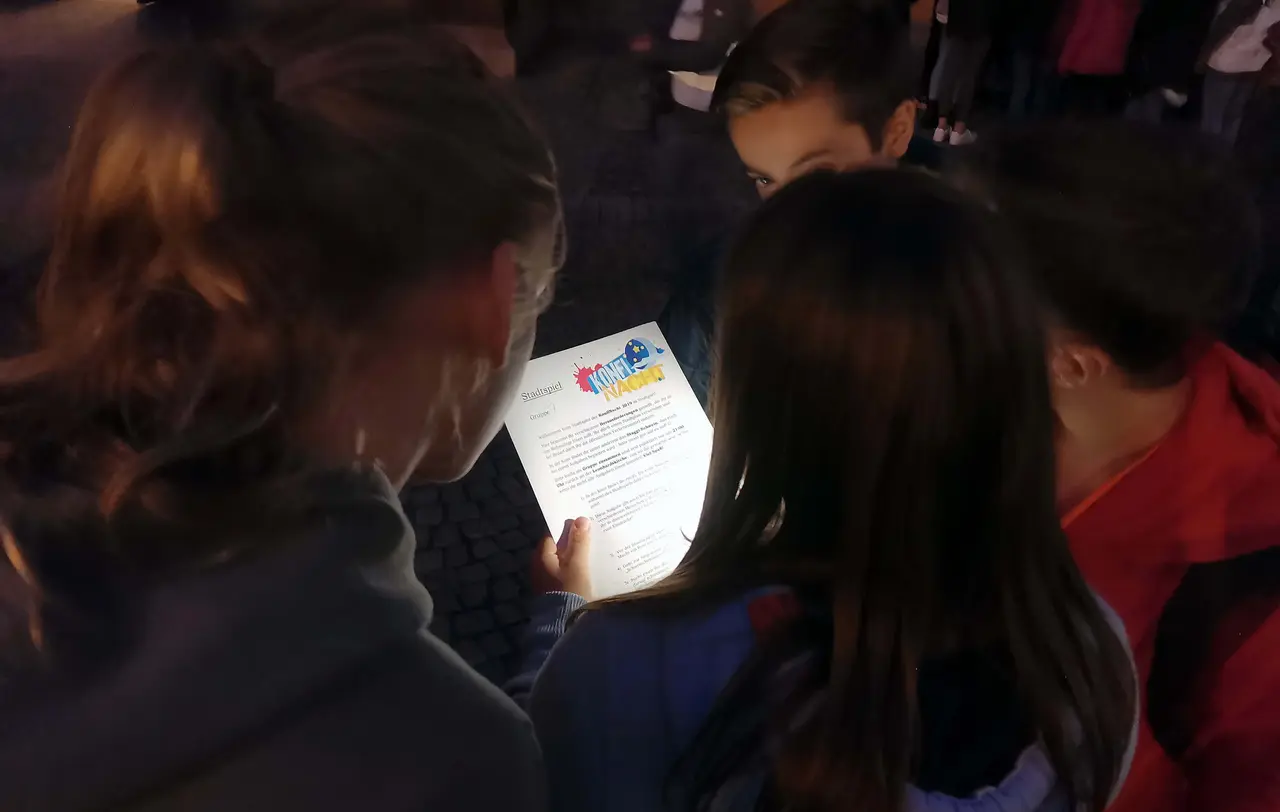

„Wir übernachten in einer Kirche, das hab' ich noch nie gemacht.“ Der 13-jährige Lias Kühne aus Neulußheim bei Hockenheim brachte auf den Punkt, was für alle der rund 500 Mädchen und Jungen aus ganz Baden-Württemberg galt: Bei der dritten Konfi-Nacht vom 11. auf den 12. Oktober, gab es viel Neues zu erleben - und jede Menge Spaß. Los ging's mit einer Stadtrallye durch das abendliche Stuttgart.

Es war schon die zweite Konfi-Nacht in Stuttgart - 2016 haben die württembergische und die badische Landeskirche ihr Kooperationsprojekt in der Landeshauptstadt gestartet; im vergangenen Jahr war Mannheim der Veranstaltungsort.

„Sich zu erleben im Kreise von vielen anderen Jugendlichen, das ist ein Highlight", beschrieb Stadtjugendpfarrer Matthias Rumm, was er bei den meisten Teilnehmern bemerkte.

Kirchenwahl: 412.000 machen ihre Kreuze

Mehr als 412.000 Mitglieder der württembergischen Landeskirche haben sich am 1. Dezember an der Kirchenwahl in Württemberg beteiligt. Zu vergeben waren nicht nur rund 10.000 Mandate in den Kirchengemeinderäten - einzigartig in ganz Deutschland ist die Direktwahl der Landessynode: 165 Kandidaten bewarben sich um die 90 Sitze, wobei die Synode selbst noch Fach-Experten hinzuwählen kann. Außerdem entsendet die Evangelisch-theologische Fakultät Tübingen eine(n) Synodale(n).

Wenn sich die neue, 16. Synode am 15. Februar 2020 zur konstituierenden Sitzung trifft, werden die Mehrheitsverhältnisse im Vergleich zu den vorherigen Legislaturperioden deutlich anders sein: So hat der konservativ-pietistische Gesprächskreis „Lebendige Gemeinde“ erstmals seine Rolle als stärkste Kraft im Kirchenparlament verloren. Mit einem Minus von acht Sitzen kommt er auf 31 Mandate - genauso viel wie der liberal ausgerichtete Gesprächskreis „Offene Kirche“, der sich gegenüber der Wahl 2013 um einen Sitz verbessert hat.

Drittstärkste Gruppe ist „Evangelium und Kirche“ (EuK) mit 16 Mandaten (plus einem) und dem eigenen Anspruch, als Kraft der Mitte zu wirken. Kleinster Gesprächskreis bleibt zwar die als Reforminitiative antretende Gruppe „Kirche für morgen“ - mit künftig zwölf Sitzen hat sie ihre bisherige Mandatszahl von fünf aber mehr als verdoppelt.

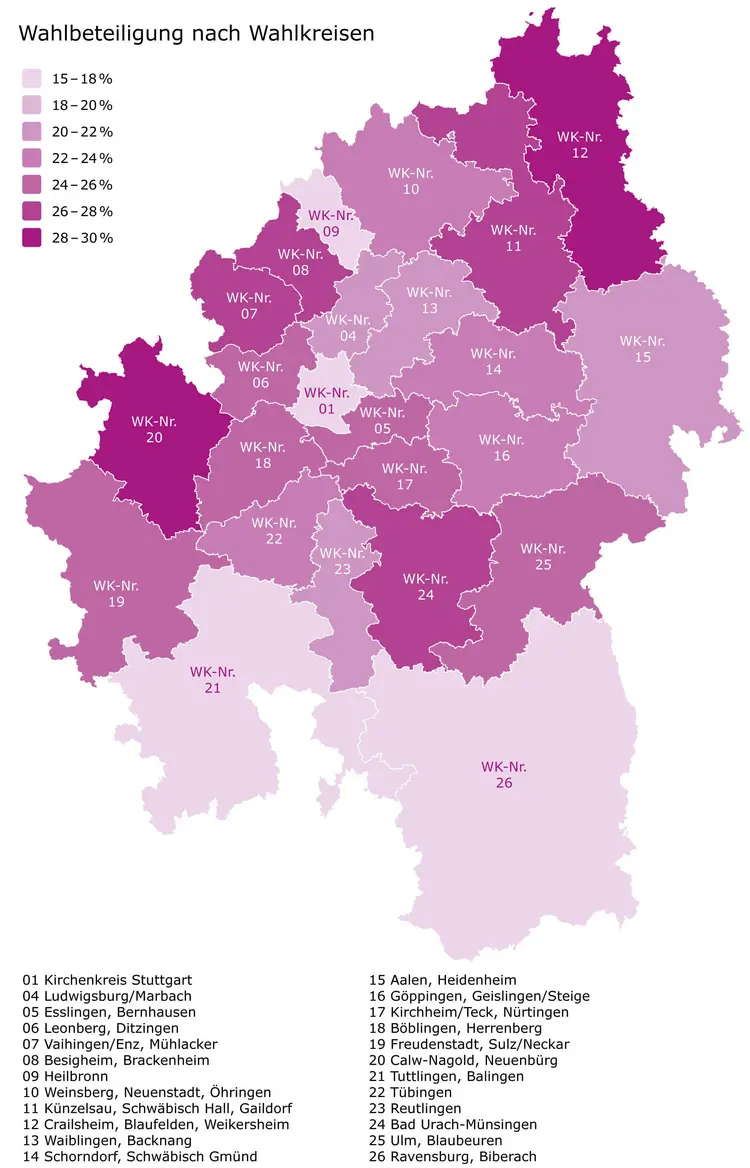

Die Wahlbeteiligung

Mit einer Wahlbeteiligung von 23,24 Prozent lag die Wahlbeteiligung zwar geringfügig unter jener vor sechs Jahren. „Trotz mancher Unkenrufen“ sei man aber über der Marke von 400.000 Wählern geblieben, konstatierte Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July am Tag nach der Wahl.

Mit zur relativen Stabilität der Wahlbeteiligung beigetragen haben dürfte auch die weitgehende Umstellung auf Briefwahl: Allen gut 1,75 Millionen Wahlberechtigten waren im Vorfeld bereits die Wahlunterlagen zugeschickt worden. Die ausgefüllten Stimmzettel konnten in zahlreiche, dezentral aufgestellte Wahlbriefkästen eingeworfen werden - oder, noch einfacher: mit der Post zurückgeschickt werden.

Völlig unterschiedlich war in den einzelnen Wahlkreisen die Beteiligung: Im Wahlkreis Crailsheim, Blaufelden, Weikersheim lag sie mit 29,7 Prozent am höchsten. Am geringsten war sie mit 15,8 Prozent in Tuttlingen/Balingen.

Erfahren Sie mehr

Stuttgarter Weihnachtssingen: 4.100 machen mit

Zwei Tage vor dem Heiligen Abend traf sich der wohl größte Chor Württembergs im Gazi-Stadion in Degerloch: Rund 4.100 Kinder, Frauen und Männer machten beim ersten Stuttgarter Weihnachtssingen mit. Veranstalterin war die Evangelische Landeskirche in Württemberg, unterstützt von zahlreichen Kooperationspartnern wie der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart oder den Stuttgarter Kickers.

Vorsänger Patrick Bopp von der Vocal Comedy-Truppe „FÜENF“ intonierte mit den Teilnehmern eine Mischung aus Popsongs, Weihnachtschorälen und Friedensliedern. Und so viel steht nach dem Erfolg in diesem Jahr fest: Das erste Stuttgarter Weihnachtssingen wird nicht das einzige bleiben...

Der Erlös geht übrigens an zwei Stiftungen - an die Stiftung „Singen mit Kindern“ sowie die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Sie erhalten jvon jeder verkauften Eintrittskarte eweils 50 Cent.

Erfahren Sie mehr

Siegfried Denzel