Liebe Leserin, lieber Leser,

Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei! Sie zu verkündigen, ist unser Auftrag und der Grund, warum es Kirche gibt. Wenn ich dann gefragt werde: „Was macht die Kirche eigentlich mit meiner Kirchensteuer? Und benötigt die Kirche sie wirklich?“, dann greife ich gerne zu einem Vergleich: Natürlich zählt das Licht. Aber damit die Kerze leuchten kann, braucht es das Wachs. So sehe ich auch die Kirchensteuer.

Von der Taufe bis zum letzten Trost, von den Angeboten für benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen über Kindertagesstätten und Jugendgruppen bis hin zum Orgelkonzert wäre das Allermeiste ohne Kirchensteuer nicht denkbar.

Auif dieser Seite zeigen wir Ihnen, wofür die Evangelische Landeskirche in Württemberg Ihr Steuergeld verwendet, und geben viele weitere Informationen rund um die Kirchensteuer.

Drei Kernfragen zur Kirchensteuer

WARUM GIBT ES DIE KIRCHE?

Weil Gott mitten im Leben ist. Er lädt ein, sein Wirken in der Welt mitzugestalten. Kirche macht das sichtbar. Sie ist die Gemeinschaft derer, die an Gott glauben. Sie trägt die Botschaft von Jesus Christus in die Welt. Deshalb gibt es die Kirche: um gemeinsam zu glauben, zu hoffen und zu lieben.

WIE WIRKT DIE KIRCHE?

Mitten ins Leben hinein. Die Kirche schaut präzise hin und fragt: Wo braucht es Familienzentren, Beratungsstellen oder Streetworker? Wann Vesperkirchen, Gottesdienste, Seelsorge? Wie viele Kindergärten, Schulen sowie Tagungs- und Bildungsstätten? Welche Chöre, Kunst, Kirchengebäude und Gemeindehäuser? So wirkt die Kirche: Sie begleitet die Menschen ein Leben lang – von der Taufe bis zum letzten Trost.

WOZU BRAUCHT ES DIE KIRCHENSTEUER?

Um verlässlich wirken zu können. Die regelmäßige Kirchensteuer schafft eine stabile Finanzierung. Sie kommt Menschen in den Gemeinden und in der Gesellschaft flächendeckend und dauerhaft zugute. Kirchliche Mittel werden vielfach für gesamtgesellschaftliche Aufgaben verwendet, die oft zusätzlich von Staat oder Privatpersonen unterstützt werden. So wirkt die Kirchensteuer wie ein Hebel und erzeugt Synergien. Deswegen braucht es die Kirchensteuer: damit Kirche mitten im Leben ist.

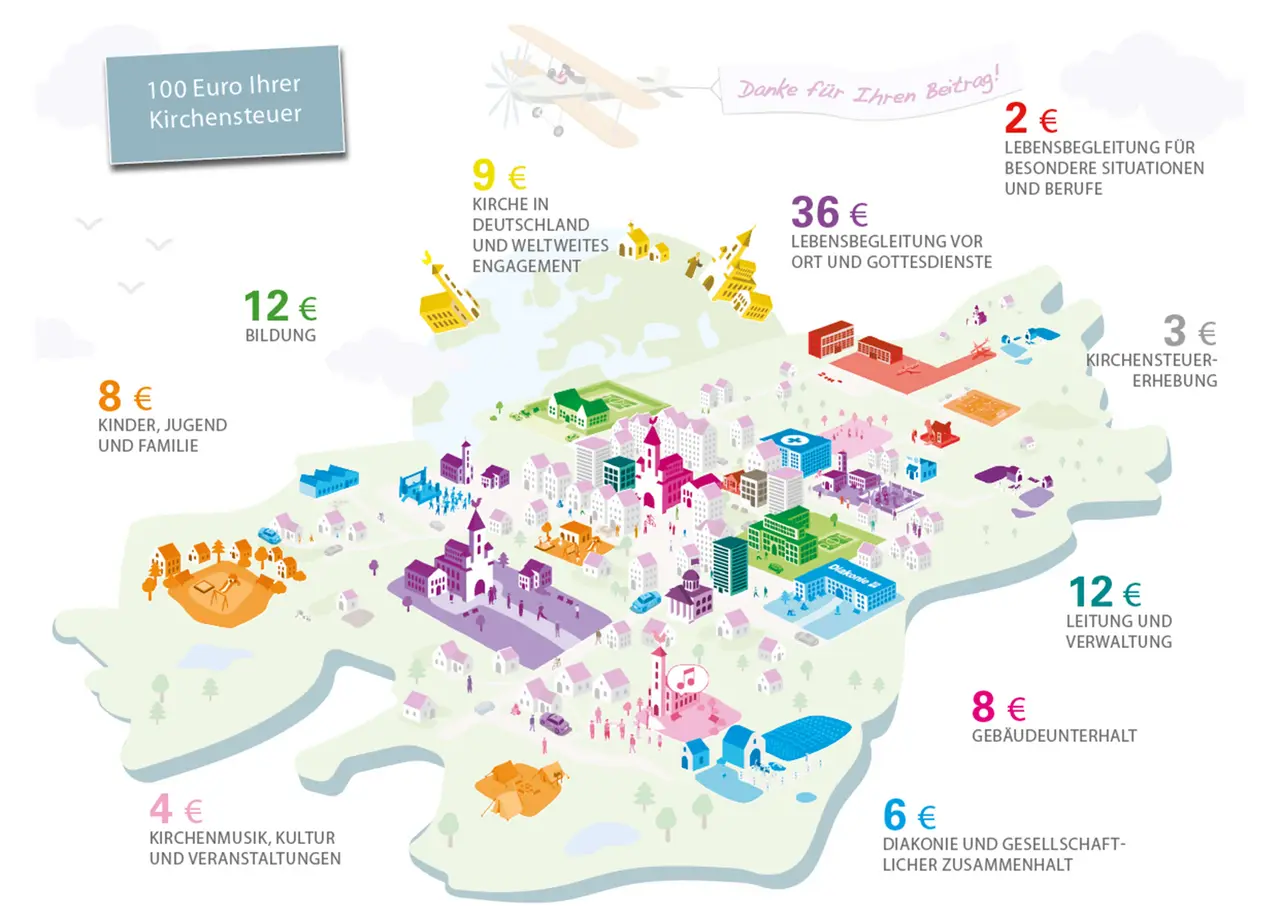

Meine Kirchensteuer für …

Kirche lädt ein, die Welt besser zu machen. Gemeinschaft kann mehr bewirken als Einzelne – und macht mehr Freude. Kirche ist aktiv im Vertrauen auf Gott und die Menschen.

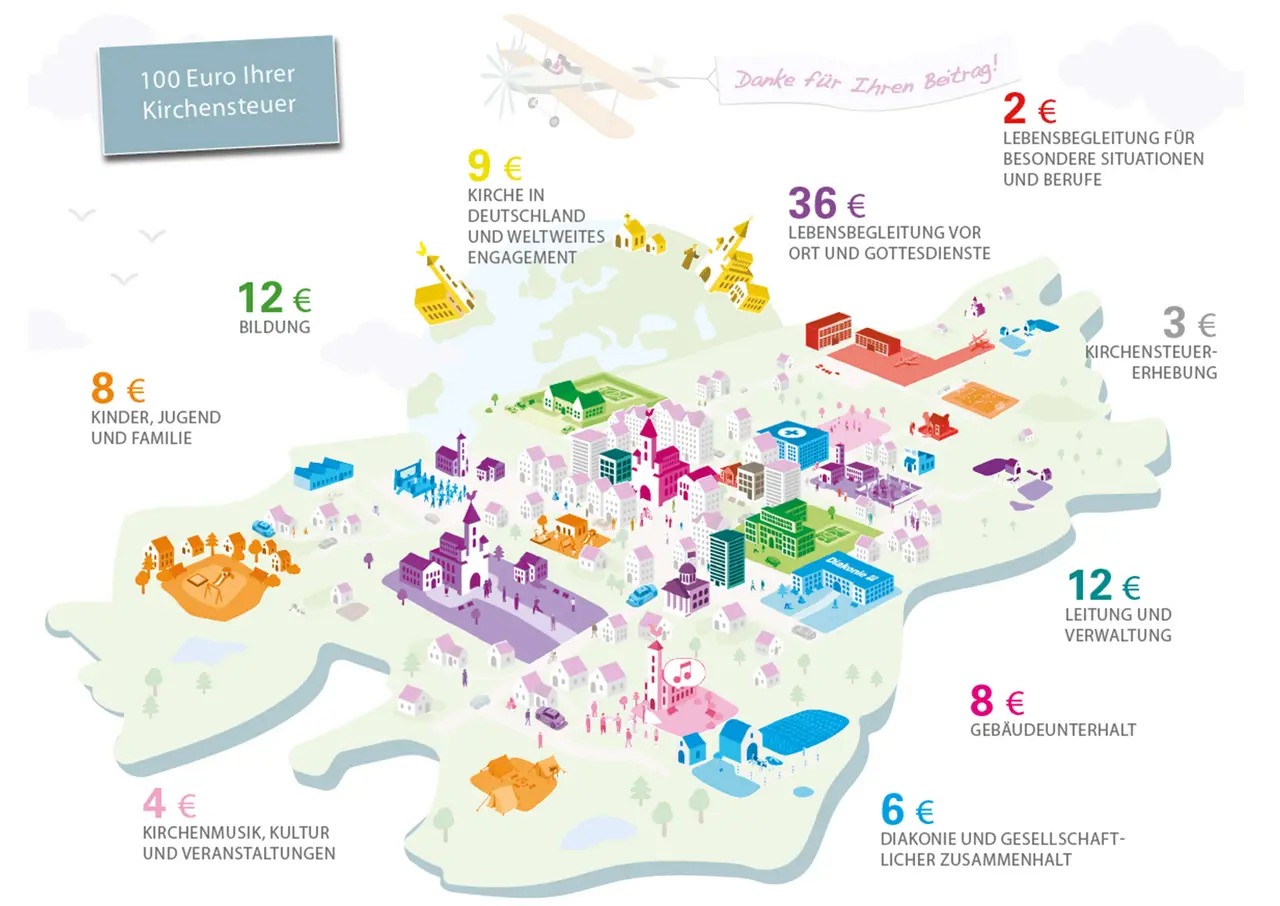

Die folgende Grafik zeigt, wieviel Euro von 100 Euro Kirchensteuer welchem Zweck zugute kommen:

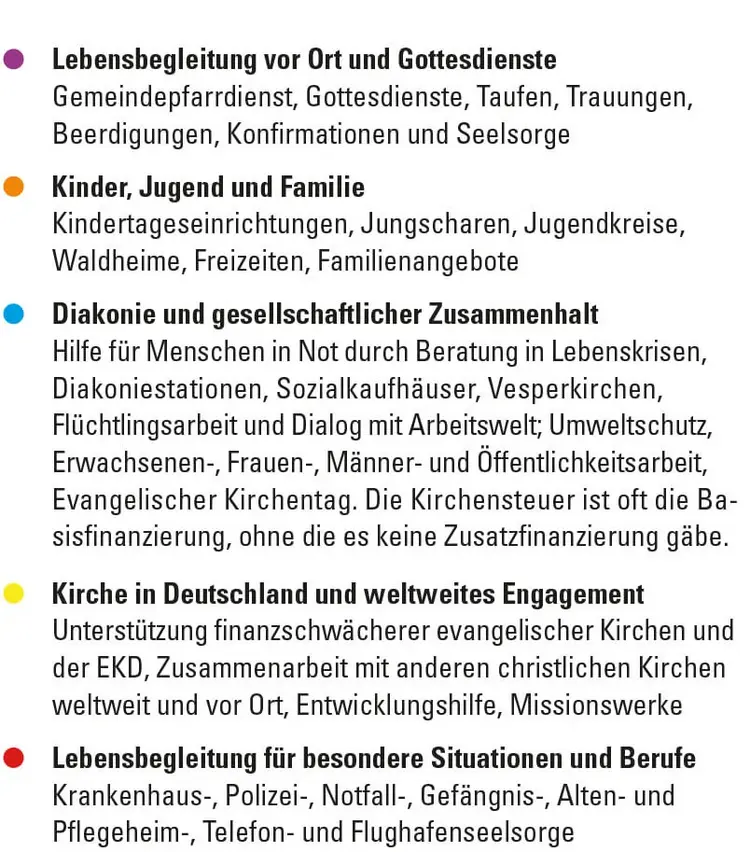

- Lebensbegleitung vor Ort und Gottesdienste: Gemeindepfarrdienst, Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Konfirmationen und Seelsorge Kinder, Jugend und Familie Kindertageseinrichtungen, Jungscharen, Jugendkreise, Waldheime, Freizeiten, Familienangebote

- Diakonie und gesellschaftlicher Zusammenhalt: Hilfe für Menschen in Not durch Beratung in Lebenskrisen, Diakoniestationen, Sozialkaufhäuser, Vesperkirchen, Flüchtlingsarbeit und Dialog mit Arbeitswelt; Umweltschutz, Erwachsenen-, Frauen-, Männer- und Öffentlichkeitsarbeit, Evangelischer Kirchentag. Die Kirchensteuer ist oft die Basisfinanzierung, ohne die es keine Zusatzfinanzierung gäbe.

- Kirche in Deutschland und weltweites Engagement: Unterstützung finanzschwächerer evangelischer Kirchen und der EKD, Zusammenarbeit mit anderen christlichen Kirchen weltweit und vor Ort, Entwicklungshilfe, Missionswerke

- Lebensbegleitung für besondere Situationen und Berufe: Krankenhaus-, Polizei-, Notfall-, Gefängnis-, Alten- und Pflegeheim-, Telefon- und Flughafenseelsorge

- Bildung und Erziehung: Religionsunterricht, Erwachsenenbildung, kirchliche Schulen, Fach- und Hochschulen, Büchereien, Fort- und Weiterbildung, Akademie Bad Boll Kirchenmusik, Kultur und Veranstaltungen Chöre, Orchester, Konzerte, Theater, Ausstellungen

- Leitung und Verwaltung: Kirchenleitende Aufgaben und Organisationsaufgaben wie Personalverwaltung, Controlling, Versicherungen, Rechnungsprüfung in den Gemeinden vor Ort und im Oberkirchenrat. Ermöglichung und Unterstützung ehrenamtlichen Engagements

- Kirchensteuererhebung: Entgelt an die staatliche Finanzverwaltung für den Kirchensteuereinzug

- Gebäudeunterhalt: Kirchen, Gemeindehäuser, Pfarrhäuser; viele davon ortsbildprägend und denkmalgeschützt

Wie die Gesellschaft ohne Kirche und Kirchensteuer aussähe ...

9.000 Menschen pro Jahr, die „Ja “zu einander sagen: 4500 Trauungen

42.000 Kindern Starthilfe geben:

in 945 evangelischen Kindertagesstätten mit 8.300 Erzieherinnen

und Erziehern

100.000-fach Seelsorge für alle, die Zuspruch und Hilfe suchen:

Mehr als 2.000 Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakoninnen

und Diakone in der Jugendarbeit sowie in der Gemeind eund

Altenseelsorge, mehr als 70 Klinikseelsorgerinnen

und -seelsorger, 750 Notfallseelsorgende in allen Kirchenbezirken,

dazu mehrere Hundert Ehrenamtliche, die spezifisch

für die Seelsorge qualifiziert sind

220.000 Mal mehr von Gott erfahren: 220.000 Schülerinnen und Schüler im

evangelischen Religionsunterricht;

darunter viele, die nicht in der Kirche

sind

76.000 verlässliche Verbindungen für Traurige und Verzweifelte: Rund um die Uhr führen in der Telefonseelsorge 550 ehrenamtliche Mitarbeitende 76.000 Gespräche im Jahr

90.000 Menschen im Gottesdienst. Woche für Woche: An Sonn- und Feiertagen werden inder württembergischen Landeskirche pro Jahr 84.000 Gottesdienste mit 4,7 Millionen Menschen gefeiert; allein an Heiligabend nehmen 720.000 Menschen teil

2.050 Freiwillige, die sozial engagiert sind: Mehr als 2.000 junge Menschen im Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr, Bundesfreiwilligendienst und weltweiten Entsendungsdienst

37.000 verlässlich versorgte Menschen: 13.000 Schwestern und Pfleger von 230 Diakonie-Sozialstationen kümmern sich um ambulante Pflege und häusliche Versorgung von 37.000 Menschen

145.000 ehrenamtliche Mitarbeitende: engagieren sich regelmäßig unentgeltlich im kirchlichen oder diakonischen Bereich

4.400-fach durch Wissen und Werte auf die Zukunft vorbereitet: 500 Lehrkräfte und Mitarbeitende in 13 Schulen und Seminaren in evangelischer Trägerschaft für 4.400 Schülerinnen und Schüler

13.000 mal Motivation für Menschen, die es schwerer haben: Rund 13.000 Mitarbeitende sind für 18.500 Menschen mit Behinderungen und psychischen Krankheiten da

Konfirmationen

20.000 junge Menschen auf ihrem Weg des Glaubens begleiten: 16.500 Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie 3.500 Konfi3-Kinder pro Jahr

Jugendarbeit

210.000 Kinder und Jugendliche in Gruppen sowie 345.000 Teilnehmende bei Freizeiten, Kinderbibelwochen, Jugendgottesdiensten und mehr

Trauungen

9.000 Menschen pro Jahr. die „Ja “zu einander sagen

20.000

junge Menschen auf ihrem Weg des Glaubens begleiten: 16.500 Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie 3.500 Konfi3-Kinder pro Jahr

555.000

mal Freundschaft und Freude teilen: 210.000 Kinder und Jugendliche in Gruppen sowie 345.000 Teilnehmende bei Freizeiten, Kinderbibelwochen, Jugendgottesdiensten und mehr

Kindertagesstäten

42.000 Kindern Starthilfe geben, in 945 evangelischen Kindertagesstätten mit 8.300 Erzieherinnen und Erziehern

100.000-fach Seelsorge

Mehr als 2.000 Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakoninnen und Diakone in der Jugendarbeit sowie in der Gemeindeund Altenseelsorge, mehr als 70 Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, 750 Notfallseelsorgende in allen Kirchenbezirken, dazu mehrere Hundert Ehrenamtliche, die spezifisch für die Seelsorge qualifiziert sind

Religionsunterricht

220.000 Schülerinnen und Schüler im evangelischen Religionsunterricht; darunter viele, die nicht in der Kirche sind

Die wichtigsten Fakten zur Kirchensteuer

DIE KIRCHENSTEUER BETRÄGT DURCHSCHNITTLICH KNAPP 1 PROZENT DES EINKOMMENS.

Die Kirchensteuer wird als Anteil der staatlichen Lohn-, Einkommenoder Kapitalertragsteuer berechnet und verringert als Sonderausgabe die Einkommensteuer. Damit reduziert sich die tatsächliche Kirchensteuerbelastung deutlich und macht so ca. ein Prozent eines durchschnittlichen Einkommens aus. Bei hohen Einkommen kann die Kirchensteuer auf Antrag verringert werden (sog. Kappung der Progression).

KNAPP DIE HÄLFTE DER KIRCHENMITGLIEDER ZAHLT KIRCHENSTEUER.

Nur wer Lohn-, Einkommen- oder Kapitalertragsteuer entrichtet, zahlt auch Kirchensteuer. Schülerinnen und Schüler, Studierende, Arbeitslose, Geringverdiener und Rentnerinnen und Rentner mit keinem oder nur geringem zu versteuernden Einkommen zahlen keine Kirchensteuer.

DIE KIRCHE ENTLASTET DIE GESELLSCHAFT.

Der Staat möchte, muss und kann nicht alles machen: In Deutschland werden daher öffentliche Aufgaben oft von freien Trägern übernommen, die durch öffentliche Zuschüsse nur teilweise refinanziert werden. Deswegen verwendet die Kirche zur Finanzierung auch Kirchensteuermittel.

DAS BESONDERE KIRCHGELD SORGT FÜR AUSGLEICH.

Wenn ein/e (Ehe-)Partner/-in keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört, wird die Kirchensteuer nur auf das Einkommen des Kirchenmitglieds erhoben. Hat dieses kein eigenes oder ein verhältnismäßig geringeres Einkommen, bildet dieses den Lebensführungsaufwand des Kirchenmitglieds unzureichend ab. Deshalb wird für die gestaffelte und nach oben begrenzte Kirchensteuer in Form des „besonderen Kirchgelds“ circa ein Drittel des gemeinsamen Einkommens als Bemessungsgrundlage herangezogen.

DIE FINANZÄMTER MACHEN ES BILLIGER.

Den Kirchensteuereinzug selbst zu organisieren, wäre deutlich teurer als der Kirchensteuereinzug durch den Staat. Für diesen Service zahlt die Kirche dem Staat eine Gebühr von drei Prozent der Kirchensteuereinnahmen.

VERTRAUEN IST GUT. KONTROLLE IST BESSER.

Über die Verwendung kirchlicher Finanzmittel wird in demokratisch gewählten Gremien öffentlich beraten und entschieden. Jede jeder kann Einblick nehmen und genau sehen, wie viel Geld wofür ausgegeben wird. Unabhängige Prüfungseinrichtungen kontrollieren regelmäßig die Verwendung der Ressourcen.

Wer ist bei Fragen für mich da?

Zu Spenden, Stiftungen und Vermächtnissen:

Pfarrer Helmut Liebs, Telefon: 0711 22276 – 46, helmut.liebs@elk-wue.de,

Zu weiteren Fragen:

Evangelischer Oberkirchenrat, Postfach 10 13 42, 70012 Stuttgart, Telefon: 0711 2149 – 0, kontakt@elk-wue.de

Kostenlose Info-Telefonnummer

0800 / 7137137

Gerne geben die Steuerexperten des Oberkirchenrats montags bis freitags von 9 bis 11:30 Uhr und montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr Auskunft. Oder Sie schicken uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage an kirchensteuer@elk-wue.de.

Gesellschaft ohne Kirche

Gesellschaft mit Kirche

Materialien für vertiefte Informationen

Textabsatz mit Bild - H1 nur einmal pro Seite/URL

Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext

Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext

Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext Fließtext

Ne Bildergalerie gibt's auch - das hier ist eine H3

Linkliste

Link als schicker Pfeil. Wichtig: Erst speichern, dann Links anlegen mit +

Nun ein zweispaltiges Layout. In den beiden Spalten kann separat alles mögliche platziert werden

Linkliste

Thomas Lehnardt

Referent bei der Prälatin

Eugenstraße 18

72072 Tübingen

Philipp Geißler

Sportbeauftragter

Evangelische Landeskirche in Württemberg

Talweg 2

89150 Laichingen

Textmedia

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut l

Thomas Lehnardt

Referent bei der Prälatin

Eugenstraße 18

72072 Tübingen

Philipp Geißler

Sportbeauftragter

Evangelische Landeskirche in Württemberg

Talweg 2

89150 Laichingen

Hier nur die News aus der Digitalisierungskategorie

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut l

Spendenkonto:

- Kontoinhaber:

Evangelische Kirchengemeinde Weikersheim

Sparkasse Tauberfranken

- IBAN:

DE40 6735 2565 0000 4004 73

Volksbank Vorbach-Tauber

- IBAN:

DE82 6239 1420 0070 2640 07

- Verwendungszweck:

Renovierung Stadtkirche