Sommertagung 2017

Vom 6. bis 8. Juli in der Stadthalle Reutlingen

1. Sitzungstag - 6. Juli 2017

Gottesdienst in der Marienkirche

Mit einem Gottesdienst in der Reutlinger Marienkirche hat am 6. Juli die Tagung der Württembergischen Evangelischen Landessynode in Reutlingen begonnen. Der Reutlinger Prälat Christian Rose gestaltete den Gottesdienst gemeinsam mit Reutlinger Dekan Marcus Keinath sowie den Synodalen Johannes Eißler, Kai Münzing, Dr. Martin Plümicke und Maike Sachs.

In seiner Predigt erzählte der Prälat die Geschichte der Reutlinger Reformation. In der freien Reichsstadt predigte Matthias Alber bereits 1521 evangelisch – 13 Jahre früher als Ambrosius Blarer im benachbarten Tübingen. Reutlingen war neben Nürnberg die einzige Reichsstadt die 1530 in der Person von Jos Weiß das für die Lutheraner so wichtige Augsburger Bekenntnis – die Confessio Augustana – unterzeichnete. Der Blick auf die Reformation gebe Mut für die heutigen Aufgaben, zog Prälat Rose eine Linie in die Gegenwart: „Die Reutlinger Reformation kann uns bestärken, mutig und zuversichtlich für unsere Überzeugungen einzutreten“. Wie die Reformatoren damals könne die Kirche auch heute aus der Biblischen Botschaft Trost, Ermutigung und Zuversicht schöpfen.

Ensembles und Studierende der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen sorgten unter der Leitung ihres Rektors Christian Fischer für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

TOP 1 - Wahlen und Wechsel in der Mitgliedschaft

Wilfried Braun legt sein Amt als 2. Stellvertretender Präsident mit Ablauf der Sommersynode 2017 nieder.

Pfarrer Johannes Eißler vom Gesprächskreis Evangelium und Kirche stellt sich zur Wahl für das Amt des 2. Stellvertretenden Präsidenten.

Mit dem Ausscheiden von Amelie Ellinger ist noch die 2. Stellvertretung in der EKD-Synode zu klären. Vom Gesprächskreis Offene Kirche wird vorgeschlagen, dass die Synodale Dr. Carola Hoffmann-Richter diese Stellvertretung übernimmt.

Die Wahlen finden am Samstag, 8. Juli, statt.

TOP 2 - Notlagenfonds zur Unterstützung von werdenden Eltern

Der Ausschuss für Diakonie rät dazu, den Notlagenfonds für werdende Eltern und deren Familien von 80.000 € auf 150.000 € jährlich aufzustocken. Schwangere und junge Familien erhalten, zusätzlich zu staatlichen Leistungen, durch diesen Fond finanzielle Unterstützung. Die Beratungsangebote der diakonischen Bezirksstellen und anderer kirchlicher Dienste seien ein wichtiger und nachgefragter Dienst, berichtete Markus Mörike, Vorsitzender des Ausschusses für Diakonie. Und in vielen Beratungsfällen ginge es um existenzielle Nöte der Frauen, so Mörike weiter.

„Weil die Landeskirche für den Schutz des ungeborenen Lebens eintritt, müssen gute Bedingungen für das geborene Leben herrschen, damit schwangere Frauen sich zuversichtlich für ein Leben mit ihrem Kind entscheiden können“, sagte Mörike in seinem Bericht.

Der Ausschuss für Diakonie und der Finanzausschuss hatten sich einstimmig für die Aufstockung dieses Fonds ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung soll die Landessynode bei der Abstimmung über den Haushalt 2018 bei der Herbsttagung treffen.

TOP 3 - Umwandlung der Pfarrstelle für neue Aufbrüche in eine unbefristete Pfarrstelle

Die Projektstelle „Neue Aufbrüche“ wird verlängert und ist in den Nachtrag 2017 sowie die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen worden. Der Theologische Ausschuss befürworte die Verlängerung, allerdings solle die Stelle künftig den Titel „Innovatives Handeln und Neue Aufbrüche“ tragen, berichtete Dr. Karl Hardecker, Vorsitzender des Theologischen Ausschusses.

Mit dieser Änderung geht auch eine Erweiterung der Aufgaben einher. In Zukunft sollen nicht nur neu gegründete Projekte von der Beratung profitieren, sondern auch Kirchengemeinden, die zwar traditionelle Strukturen, aber innovative Ideen haben.

Vom ursprünglichen Antrag, diese Stelle in eine unbefristete Pfarrstelle umzuwandeln, riet der Theologische Ausschuss ab. Für ihn ist die Verlängerung von 1. September 2017 bis 31. August 2022 zunächst ausreichend.

TOP 4 - Projekt "Kirchliche Strukturen 2024Plus"

Beschließt die Landessynode am Nachmittag den 2. Nachtragshaushalt 2017, ist der Antrag zum Projekt „Kirchliche Strukturen 2024Plus“ umgesetzt. Wie Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Strukturausschusses, in seinem Bericht betont hat, soll das Projekt die Landeskirche für die Veränderungsprozesse bis 2030 und die notwendige strukturelle Weiterentwicklung von Verwaltungs- und Kirchenstrukturen vorbereiten. Offen ist nach Plümicke noch eine detaillierte Projektskizze des Oberkirchenrates. Dies liege vor allem daran, dass der neue Direktor des Oberkirchenrates, Stefan Werner, erst seit Monatsbeginn im Amt sei. Der Oberkirchenrat legt die Skizze dem Strukturausschuss in einer Sitzung am 24. Juli 2017 vor.

TOP 5 - Personalstrukturplanung für den Pfarrdienst 2017

„Die vorliegende Personalstrukturplanung macht deutlich, dass wir als württembergische Landeskirche gute und verlässliche Perspektiven für den Pfarrberuf haben und junge Menschen einladen und ermutigen können, Theologie zu studieren und diesen schönen, vielfältigen, sinnvollen und Sinn stiftenden Beruf zu ergreifen“, hat Oberkirchenrat Wolfgang Traub seinen Bericht zur Personalstrukturplanung für den Pfarrdienst 2017 beschlossen. Es würden alle Personen, die auf der Liste der Württembergischen Theologiestudierenden geführt werden und für den Pfarrdienst geeignet sind, für eine Aufnahme in die praktische Berufsausbildung eingeplant. Die Beiträge für die Evangelische Ruhegehaltskasse werden vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018 zwar um 8,7% auf 26.088 Euro je Person steigen und auch für die kommenden Jahre ist mit weiteren Erhöhungen zu rechnen. Die Finanzierung der Pfarrstellen ist aber absehbar gesichert.

Daher sollen bis zum Jahr 2030 jährlich weiterhin 46 Vikarinnen und Vikare ihre praktische Ausbildung beginnen. Daneben sollen über die Berufsbegleitende Ausbildung im Pfarramt bis 2025 je Jahrgang 10 Personen aufgenommen werden, über alternative Zugänge wie Masterabschlüsse von 2020 bis 2025 insgesamt 15 Personen. Ab 2019 sollen zudem 15 Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand beauftragt werden können. Dadurch werden im Jahr 2030 voraussichtlich 1.804 Gemeindeglieder von einer vollbeschäftigten Person betreut. Diese sogenannte Pastoriationsdichte wird damit ihren Höchststand erreichen. 2016 befanden sich 2.045 Pfarrerinnen und Pfarrer mit einem durchschnittlichen Beschäftigungsumfang von 89,8% im Dienst der Landeskirche. 158 Personen waren beurlaubt oder freigestellt.

Karl Hardecker bezeichnete die Personalstrukturplanung für den Theologischen Ausschuss als nach wie vor „gutes und geeignetes Steuerungsinstrument“. Allerdings sei weiterhin für das Theologiestudium zu werben. Auch werde die geplante Zahl von 46 Aufnahmen in den Vorbereitungsdienst je Jahr nicht immer erreicht. Die Prognose und tatsächlichen Zahlen sollten daher tabellarisch festgehalten werden. Auch Michael Fritz, Vorsitzender des Finanzausschusses, griff diesen Punkt auf und zitierte aus einem Sitzungsprotokoll: „Die große Herausforderung ist jedoch, dass die entsprechenden Zahlen mit Leben erfüllt werden können.“ Zudem sei es wünschenswert, den benötigten Finanzbedarf mit der prognostizierten Finanzkraft ins Verhältnis zu setzen.

In der anschließenden Aussprache wies Jürgen Kampmann, Vertreter der theologischen Fakultät der Universität Tübingen in der Landessynode, darauf hin, dass es sich auf die theologischen Fakultäten in Baden-Württemberg auswirken werde, sollten sich die Studierendenzahlen auf kirchlichen Abschluss, wie in der Personalstrukturplanung gewünscht, um 40 Prozent reduzieren. Abschließend widersprach Oberkirchenrat Traub der Aussage, es gebe ein Delta zwischen den geplanten Aufnahmezahlen in den Pfarrdienst und den tatsächlichen Aufnahmen. Dies läge unter anderem daran, dass Pfarrerinnen und Pfarrer aus anderen Landeskirchen in den Dienst der württembergischen Landeskirche aufgenommen würden.

TOP 6 - Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2021

In der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2021 finden sich 55 neue Projekte und 16 neue Dauerfinanzierungen. Erstere schlagen mit rund 69 Millionen Euro, letztere mit 1,5 Millionen Euro zu Buche, erklärte Finanzdezernent Oberkirchenrat Dr. Martin Kastrup.

Die Ausgleichsrücklage der Landeskirche hat seinen Worten nach ein „Rekordniveau“ von rund 309 Millionen Euro erreicht. In der Ausgleichsrücklage der Kirchengemeinden seien 50 Millionen Euro Sonderrücklagen reserviert, um vor Ort Strukturreformen wie den Pfarrplan zu erleichtern. 30 Millionen sind in dieser Rücklage „für steuerliche Finanzkrisen der kommenden Jahre“ vorgesehen. Neben der Verteilbetragserhöhung sollen im kommenden Jahr 20 Millionen Euro ohne engere Zweckbindung an die Kirchengemeinden ausgeschüttet werden, betonte der Finanzdezernent.

Im Rahmen des Flexibilisierungs- und Entlastungspakets ist die Zentralanstellung und –steuerung von 30 Diakonen für zehn Jahre vorgesehen. Sie schlägt mit mehr als 34 Millionen Euro zu Buche.

Für Familien will die Landeskirche in den kommenden fünf Jahren mehr als fünf Millionen Euro ausgeben. Hinzu kommen Immobilienprojekte wie den Ausbau der Mutter-Kind-Kurklinik in Scheidegg. 500.000 Euro kommen der Lieder-App für Investitionskosten sowie 35.000 Euro für laufende Betriebskosten zu gute. Fast eine Million Euro sollen bis 2023 in eine zentrale E-Learning-Plattform für den laufenden Aufwand eingesetzt werden. Bis 2019 sind zunächst Investitionskosten von 135.000 Euro eingeplant.

Ein großes Bauprojekt wird in den nächsten Jahren der Umbau des Oberkirchenrats in der Stuttgarter Gänsheidestraße sein.

Die Mittelfristige Finanzplanung soll durch eine Personalstrukturplanung ergänzt werden. Dies fordert der Finanzausschuss. Er wird den Haushaltsplanungen für 2018 nur zustimmen, wenn die Zahl der Stellen nicht höher ist als 2016, sagte dessen Vorsitzender Michael Fritz in seiner Rede zur mittelfristigen Finanzplanung.

Auch das bisherige Modell der Pfarrerfürsorge über den Pfarrverein ist nach seinen Worten der demografischen Entwicklung nicht mehr gewachsen. Die Landeskirche dürfe nicht „vorschnell auf die Rolle des Zahlers“ festgelegt werde. Darüber hinaus geht Fritz davon aus, dass die Renovierung des Oberkirchenrats in der Stuttgarter Gänsheidestraße mehr als die bisher vorgesehenen 30 Millionen Euro kosten wird. Es seien die Rücklagen aufzustocken und Alternativen zu prüfen. Handlungsbedarf sieht sein Ausschuss auch in der Kindergartengartenfinanzierung, da die kommunalen Zuweisungen langsamer wachsen als die Kostensteigerungen.

Erhebliche Fortschritte seien dagegen in der Konzeption des Tagungsstättenmanagements erzielt worden. Erfreulich seien die Berücksichtigung der Schwerpunkte „Familien stärken“ und „Digitalisierung“. Die Kirchengemeinden könnten mit der jährlichen dreiprozentigen Erhöhung und mit Sonderzuweisungen rechnen. Der Strukturfonds werde um 20 Millionen auf 50 Millionen Euro aufgestockt.

Votum der Lebendigen Gemeinde

Als „alarmierend“ bezeichnete Rudolf Heß vom Gesprächskreis Lebendige Gemeinde die Mitgliederentwicklung der Landeskirche. Jedes Jahr verlöre die Kirche 30.000 Mitglieder. „Wenn wir diesem Trend nicht Einhalt gebieten, schaffen wir uns selber ab!“, betonte Heß. Dazu komme die demographische Entwicklung, die eine Ära großer Finanzprobleme einläuten könnte. Dem gegenzusteuern sei „die Herausforderung der Zukunft schlechthin“. Heß regte deshalb eine höhere Zuteilung von Geldern an die Kirchengemeinden an. „Eine lebendige Gemeinde braucht eine solide finanzielle Grundausstattung und weniger Bürokratie.“ Zudem vermisse er ausreichende Mittel für neue Aufbrüche, Strukturveränderungen und Digitalisierung. Hintergrund sei „immer wieder, wie bringe ich den Menschen das Evangelium nahe? Alle Aktivitäten in dieser Richtung sind nie zu teuer!“

Votum der Offenen Kirche

„Lassen Sie uns eine Kehrtwende einleiten. Lassen Sie uns wegkommen von einer Kirche, deren heimliche, eigentliche Strategie die finanzielle Sicherheit ist. Lassen Sie uns hinkommen zu einer Kirche, die verantwortbar kirchliche Arbeit finanziert und bei Prognosen nicht immer den schlechtesten aller denkbaren Fälle annimmt. Und lassen Sie uns auch auf die Kraft die Heiligen Geistes vertrauen“, forderte Prof. Dr. Martin Plümicke für den Gesprächskreis „Offene Kirche“. Die Landeskirche habe inflationsbereinigt wieder das Kirchensteuerniveau von 1993 erreicht, das zweithöchste Kirchensteueraufkommen überhaupt. Die Rücklagen der Landeskirche seine etwa doppelt so hoch wie gesetzlich vorgeschrieben. Das Nachhaltigkeitsniveau, das die Höhe der Dauerbelastungen festlegt, gebe immer weniger die Leistungsfähigkeit der Kirche wieder. „Absolut sinnlos“ sei auch das Dogma, dass für jede neue Dauerstelle in einem inhaltlichen Bereich eine andere Dauerstelle gekürzt werden muss. Plümicke schlug vor, drei neue Stellen zu schaffen: beim Weltanschauungsbeauftragten, eine Professur bei der Kirchenmusikhochschule und ein Stelle für den interreligiösen Dialog. Gleichzeitig forderte er, die inhaltliche Arbeit der Kirchengemeinden nicht über Geldverteilungen steuern zu wollen, die Ausgleichsrücklage für die Kirchengemeinden auf das Mindestmaß zu senken und den Kirchengemeinden zurückzugeben.

Votum von Evangelium und Kirche

„Wie erfolgt eine inhaltliche und finanzielle Kontrolle von Projekten“, fragte Eberhard Daferner in seinem Votum für den Gesprächskreis Evangelium und Kirche. „Ich habe den Eindruck, dass wir den Überblick zu verlieren beginnen.“ Zudem vermisse er Klarheit und Transparenz in der Landeskirche, was die Neuausrichtung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit angeht, die sich durch personelle Veränderungen im Evangelischen Medienhaus ergeben. Angesichts der guten Kirchensteuereinnahmen schlug Daferner vor den festgelegten Verteilbetrag an die Kirchengemeinden von derzeit drei Prozent auf vier bis fünf Prozent zu erhöhen.

Votum der Kirche für morgen

In den kommenden 25 Jahren werden rund 750.000 Mitglieder in den Ruhestand gehen und als Kirchensteuerzahler ausfallen, sagte Kai Münzing. Im Namen des Gesprächskreises „Kirche für morgen“ betonte er: „Wir glauben nicht daran, dass diese Einnahmeeinbrüche lediglich durch Sparmaßnahmen, Pfarrpläne und Deckelungen ohne große Einschnitte ausgeglichen werden können.“ Die „Kirche für morgen“ fordere einen Gemeindeentwicklungsprozess und habe das Bild einer „aufbrechenden Kirche“ vor Augen, die auch Menschen im Blick habe, die bisher nicht erreicht werden. Die Zahl der kirchlichen Gebäude und die Aufwendungen dafür würden zurückgehende Mitgliederzahlen nicht aufhalten. Sein Gesprächskreis werde deshalb auch die geplante Renovierung des Oberkirchenrats kritisch begleiten und hinterfragen. Münzing kritisierte eine „in Teilen vorreformatorische Pfarrzentriertheit“ sowie einen „Projekt-Aktivismus“ und sagte: „Ein Modell, das seit Jahrhunderten innerhalb unserer Kirche Anwendung findet und das höchstens zehn Prozent unserer Mitglieder erreicht, kann nicht weiter vorgeben, was zukünftig bei geringer vorhandener Ressourcen noch möglich sein wird.“

TOP 7 - 2. Nachtragshaushalt 2017

„Mit über zehn Millionen Euro hat der 2. Nachtragshaushalt 2017 ein sehr ordentliches Volumen. Es werden im laufenden Jahr aber nur gut 2,4 Millionen davon benötigt“, sagte der Finanzdezernent Dr. Martin Kastrup bei der Einbringung des Nachtragshaushalts. Der „Rest“ der Gelder entfällt auf mehrjährige Projekte, die 2017 beginnen und deren Kosten in den Folgejahren mit im Nachtrag eingerechnet wurden.

So schlagen im Nachtrag etwa die Asylpfarrstelle mit 25.500 Euro und ein Budgetzuschlag zum Bibelmuseum mit 175.000 Euro zu Buche. Knapp 700.000 Euro sind für die Verlängerung der Projektstelle „Neue Aufbrüche“ bis zum Jahr 2022 vorgesehen. 250.000 Euro fallen für ein Projekt der Ausländerseelsorge bis 2021 an. In die Flüchtlingsarbeit der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft sollen einschließlich des nächsten Jahres 200.000 Euro fließen. Zur Stärkung des Zentralen Gebäudemanagements und der Immobilienberatung in den Kirchengemeinden werden befristete Stellen geschaffen oder verlängert und die Mittelbereitstellung zur Anerkennung des erlittenen Leids für Opfer sexualisierter Gewalt (300.000 Euro) bis 2019 verlängert. Das Projekt „Kirche trotzt Armut und Ausgrenzung“ wird bis zum Jahr 2020 vermutlich 990.000 Euro kosten. 500.000 Euro fallen an, weil der Fruchtkasten im Kloster Denkendorf nicht verkauft werden soll, wie das ursprünglich geplant war, und jetzt der Verkaufserlös für das Umbaukonzept fehlt. Ferner werden für eine Planungs- und erste Baurate für die Renovierung des Oberkirchenrats in der Stuttgarter Gänsheidestraße 175.000 Euro bis einschließlich 2018 sowie die Mittel für ein Interimsquartier drei Millionen Euro bis 2019 fällig. Vier Millionen Euro davon sind jedoch mit einem Sperrvermerk belegt.

Die Landessynode nahm den Nachtragshausehalt nach zwei Lesungen einstimmig an.

„Die mit dem Nachtrag verbundenen Mehrausgaben sind gut finanzierbar“, erklärte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Michael Fritz. Allerdings habe sein Ausschuss zwei Sperrvermerkte verhängt: Zum einen für die Maßnahme „Lernplattform“, weil deren Dringlichkeit nicht zweifelsfrei geklärt sei. Zum zweiten über einen Großteil der Gelder, die für eine eventuell notwenige Interimsunterbringung im Rahmen der Renovierung des Oberkirchenrats vorgesehen seien. Schließlich müssten zuerst die inhaltliche Konzeption und die Alternativprüfung abgeschlossen sein, bevor es ans Geldausgeben gehe.

TOP 8 - Weiterentwicklung von Glaubenskursen

Der Theologische Ausschuss möchte, dass der Oberkirchenrat Glaubenskurse mit anderen Angeboten vernetzt. Einen entsprechenden Antrag hat der Ausschussvorsitzende Karl Hardecker für den Ausschuss eingebracht. Der Theologische Ausschuss nimmt dabei Überlegungen des Ausschusses für Bildung und Jugend auf. Das zu erarbeitende Konzept des Oberkirchenrates soll darauf zielen, die Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern wie Volkshochschulen und Familienzentren zu suchen. Auch Bereiche wie Kirchenpädagogik oder Friedhofsbegehungen, die Themen der Glaubenskurse praktisch erfahrbar machen, sollen erschlossen werden. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 9 - "Land in Sicht!" Kirche in Ländlichen Räumen

„Land in Sicht!“ lautete das Thema des Schwerpunkttages bei der Frühjahrssynode im März 2017. In acht Arbeitsgruppen diskutierten die Synodalen, wie Kirche in ländlichen Räumen zukünftig aussehen kann. Synodale Andrea Bleher berichtete über die Ergebnisse des Schwerpunkttages und der Arbeitsgruppen, die insgesamt fünf Anträge erarbeitet haben:

„In vielen Gemeinden wird es künftig nicht mehr möglich sein, sonntags regelmäßig einen Gottesdienst mit einem Pfarrer oder einer Pfarrerin anzubieten“, sagte Andrea Bleher. Deshalb sollten künftig Ehrenamtliche für die Feier von Gottesdiensten geschult werden (Antrag 22/17). Generell sollte eine Förderstruktur für Ehrenamtliche aufgebaut werden - ein „Zentrum für Ehrenamt“, um diese über Gemeindegrenzen hinweg zu schulen und zu begleiten (Antrag 23/17).

Eine Zusammenarbeit zwischen Pfarrern unterschiedlicher Gemeinden sowie von Gemeinden generell werde immer wichtiger, berichtete Bleher. Als konkrete Arbeitsfelder nannte sie eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, Gottesdienstformate, gemeinsame Mitarbeiterwochenenden oder Gemeindefreizeiten. Eine weitere Arbeitsgruppe diskutierte über den Einsatz von multiprofessionellen Teams bestehend aus Haupt- und Ehrenamtlichen in den Gemeinden. Dem sollten Sozialraumanalysen vorausgehen, so Bleher. So solle verdeutlicht werden, an welchen Arbeitsfeldern vor Ort gearbeitet werden soll. Veränderungen in den Gemeinden haben oft auf Veränderungen in der Immobilienkonzeption zur Folge. Damit werde sich der Ausgleichstock weiter beschäftigen, erklärte Bleher.

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion war die Frage, wie Kirche am Gemeinwesen aktiver und gestaltender mitwirken kann. Daraus entstand Antrag 24/17, ein Konzept für ein Veranstaltungsformat zu entwickeln, das zur Pflege von Beziehungen zu Vereinen, Einrichtungen und lokalen Entscheidungsträgern genutzt werden kann. Antrag 25/17 geht das Anliegen von Landwirten voraus, stärker ihrer Arbeit ernst genommen zu werden. Informationen zu ihrem Engagement sowie zur Lebenswirklichkeit anderer Akteure im ländlichen Raum wie Handwerker oder Unternehmen sollten in der Vikarsausbildung und im den ersten Amtsjahren berücksichtigt werden. Zur Stärkung der diakonischen Arbeit für alte Menschen auf dem Land soll nach Antrag 26/17 eine Vernetzungsstelle für Diakoniestationen und andere in der ambulanten Pflege Tätige geschaffen werden. Diese soll beim Diakonischen Werk Württemberg angesiedelt sein. So könne die seelsorgerliche Begleitung der Pflegekräfte und der Betreuten gestärkt werden.

Die Anträge wurden in die zuständigen Ausschüsse verwiesen.

TOP 10 - Energiemanagement und Klimaschutzentwicklung

Braucht die Landeskirche zusätzliche Stellen für ihr Energiemanagement und den Klimaschutz? Ja, sagt der Ausschuss für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeitsarbeit (KGÖ). Es sei dringend an der Zeit, die Klimaschutzbeschlüsse der Landeskirche umzusetzen, sagte Franziska Stocker-Schwarz, die Vorsitzende des KGÖ. „Derzeit haben wir nur Papier – aber niemanden, der weiterentwickelt oder gar umsetzt.“ Deshalb habe das Kollegium des Oberkirchenrats bereits eine auf fünf Jahre befristete Projektstelle für Klimaschutzentwicklung vorgesehen. Diese solle sich vor allem den Bereichen „Mobilität“ und „Beschaffung“ widmen.

Stocker-Schwarz wies zudem auf die Erfolge des Energiemanagements hin. Durch die Erhebung und Kontrolle der Verbrauchsdaten von Strom, Heizkosten und Wasser ließen sich erhebliche finanzielle Einsparungen erzielen. Allerdings zeige die Erfahrung, dass das Engagement der Kirchengemeinden in diesem Bereich nachlasse, wenn sie nicht kontinuierlich begleitet würden. Deshalb solle zusätzlich zu der Projektstelle Klimaschutzentwicklung eine unbefristete Stelle für das Energiemanagement inklusive entsprechender Sachmittel eingerichtet werden, so der Antrag des KGÖ.

Der Antrag ist in den Finanzausschuss verwiesen worden.

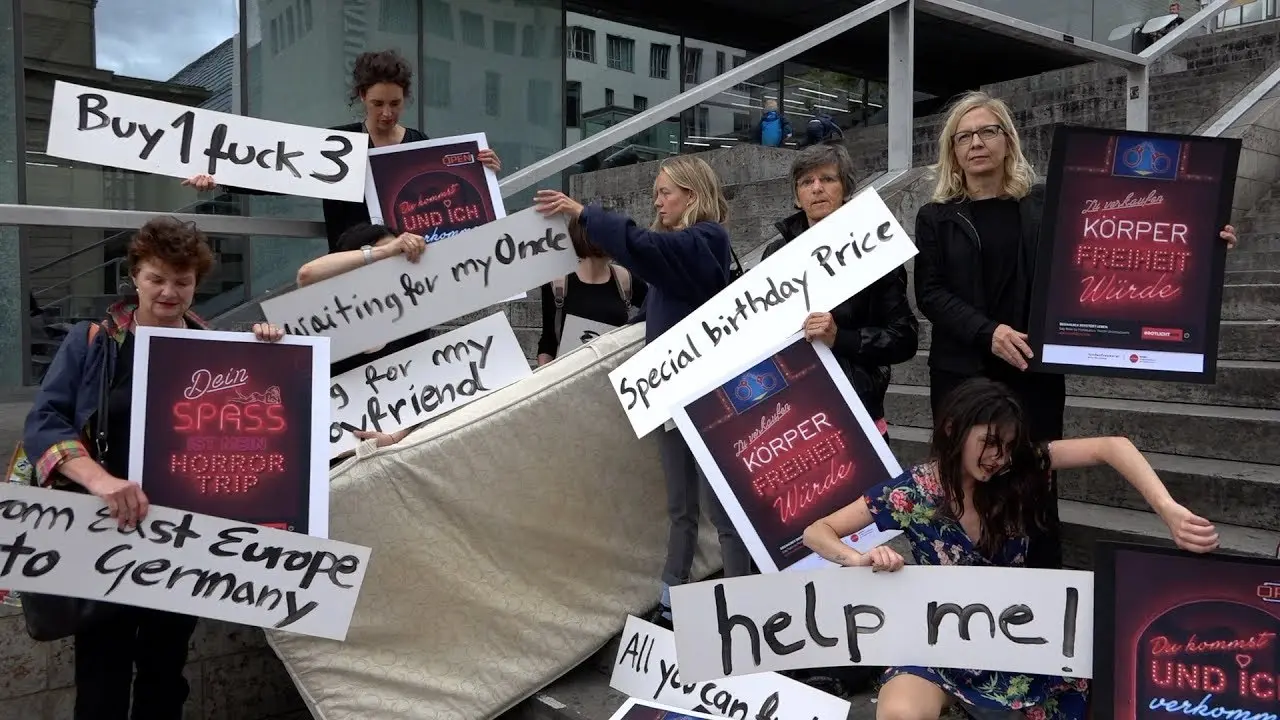

TOP 11 - Sexkaufverbot

Die Landeskirche soll sich für ein Sexkaufverbot nach schwedischem Vorbild einsetzen. Einen entsprechenden Antrag hat Franziska Stocker-Schwarz für den Ausschuss für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit eingebracht.

In ihrem Bericht bezog sie sich auf die Gesetzgebung in Schweden. Dort werde Sexualität nicht als Ware angesehen. „Wer sie dennoch so behandelt, wird bestraft.“ Bestraft werden jedoch die Freier, die die Nachfrage schafften, führte Stocker-Schwarz aus. Es ginge in Schweden darum, die Nachfrage auszudörren, letztlich Prostitution abzuschaffen. Auch andere Länder wie Norwegen, Island, Nordirland und Frankreich gingen diesen Weg. In Deutschland herrscht eine liberalere Gesetzgebung zur Prostitution. Durch das „Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostitution“ sei Sexualität seit dem 1. Januar 2002 „ein Stückweit Ware, sonst könnte sie nicht verkauft werden“, kontrastierte Stocker-Schwarz. Die gute Absicht des Gesetzes bleibe unbenommen, die Wirkung sei jedoch eine andere. Auch das am 1. Juli 2017 in Kraft getretene Prostituiertenschutzgesetz helfe nicht. So betone das Diakonische Werk: „In weiten Teilen hilft es den Menschen in der Prostitution nicht.“ Es dränge Prostituierte wegen der eingeführten Anmeldepflicht eher zur Arbeit im Verborgenen.

Für die Ausschussarbeit waren folgende Fragen leitend: „Darf der menschliche Körper verkauft werden? Und können solche ‚Dienstleistungen’ Verkaufsleistungen sein wie alle anderen auch?“ Der Ausschuss beschäftigte sich dafür nicht nur mit den verschiedenen gesetzlichen Regelungen. Auch ein Studienabend mit Referierenden aus der Polizei, der Sozialarbeit und dem Diakonischen Werk führte zum Antrag.

In der Aussprache nach der Einbringung unterstützten Synodale aus allen Gesprächskreisen den Antrag, der mit großer Mehrheit angenommen wurde. Die Bedeutung des Themas für die Synode unterstrich der Applaus nach der Abstimmung. Ein konkretisierender Antrag forderte die umfangreichere finanzielle Unterstützung von Einrichtungen im kirchlichen Bereich, die sich bereits für Prostituierte engagieren. Er wurde mit ebenfalls großer Mehrheit in Ausschüsse verwiesen.

TOP 12 - Finanzierung der Leitung von Notfallseelsorgen

„Die Zukunft der Notfallseelsorgen liegt im Ehrenamt“, betonte die Vorsitzende des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit, Franziska Stocker-Schwarz, und wies auf die zurückgehende Zahl der Pfarrstellen hin. Allerdings gebe es durch die Veränderungen in der Arbeitswelt nur noch wenige Mitarbeitende, die Bereitschaften unter der Woche wahrnehmen können oder wollen. Deshalb brauche das Ehrenamt „in verstärktem qualitativem wie quantitativem Maße das Hauptamt“, so Stocker-Schwarz weiter. Die Landeskirche stehe in der Pflicht, die Finanzierung der Notfallseelsorgeangebote der vier Kirchen in Baden-Württemberg mitzutragen. Die Synode solle deshalb den Oberkirchenrat bitten, die Leitung der Notfallseelsorge in den Kirchenbezirken mit 600.000 Euro zu unterstützen. Damit könnten dann u.a. Honorarkräfte finanziert werden.

Der Antrag wurde an den Finanzausschuss verwiesen.