Herbsttagung 2019

Die Landessynode berät vom 16. bis 19. Oktober in Stuttgart

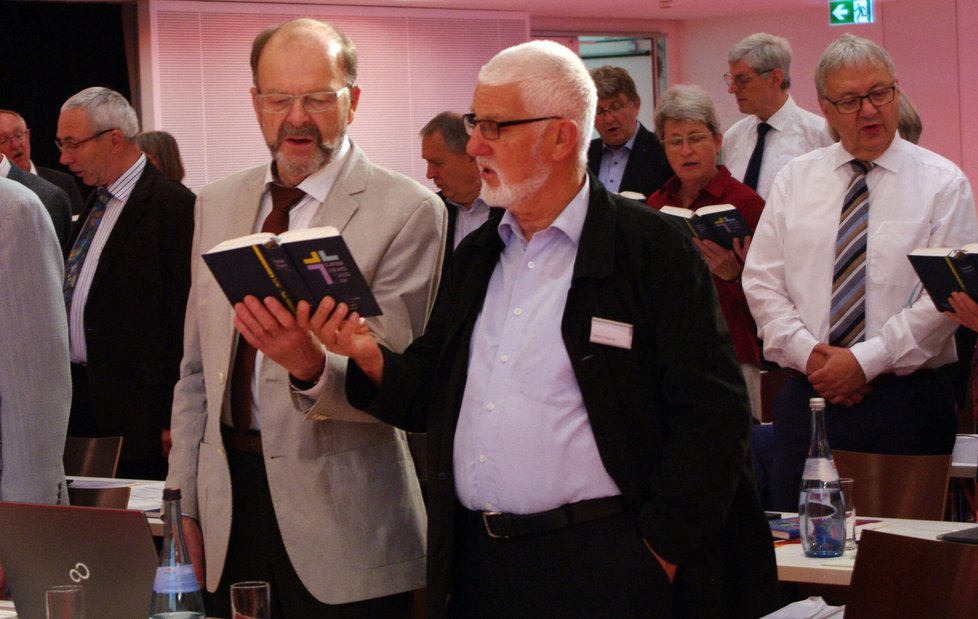

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Württemberg berät von Mittwoch, 16. Oktober, bis Samstag, 19. Oktober, im Hospitalhof in Stuttgart. Es ist zugleich die letzte reguläre Sitzung der 15. Landessynode. Die Tagesordnung und alle weiteren Informationen finden Sie hier.

4. Sitzungstag - Samstag, 19. Oktober 2019

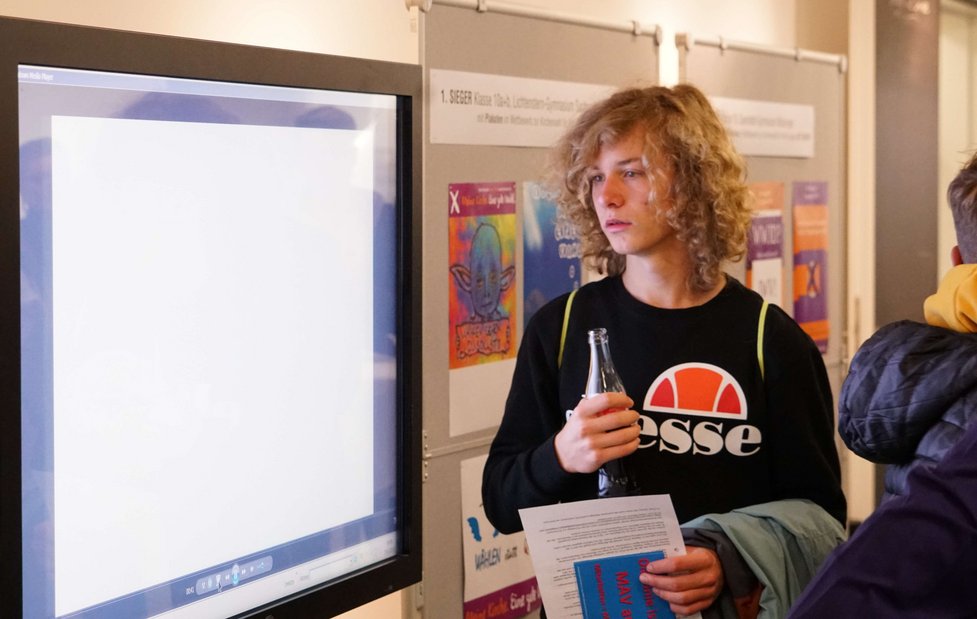

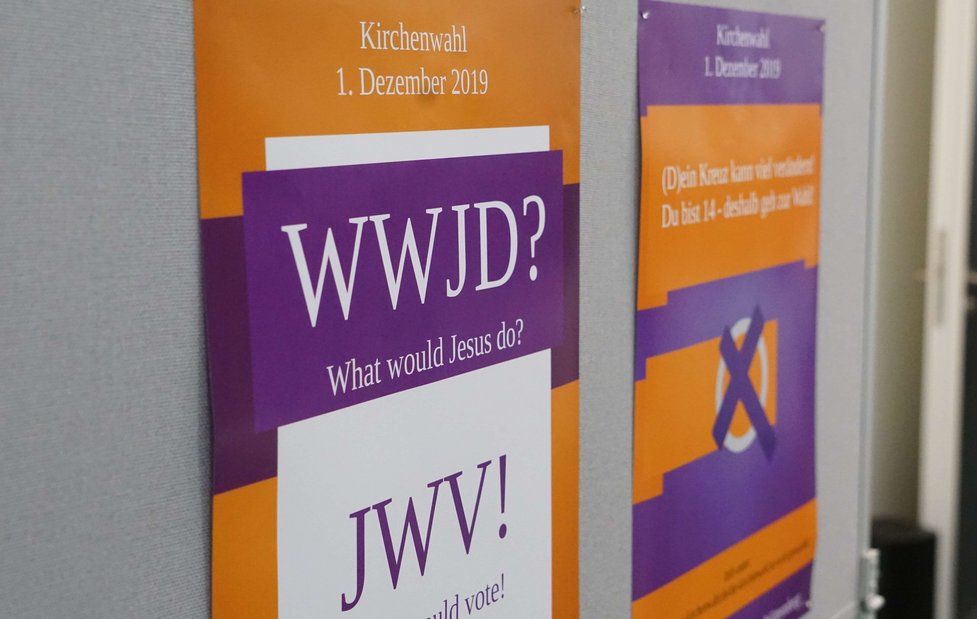

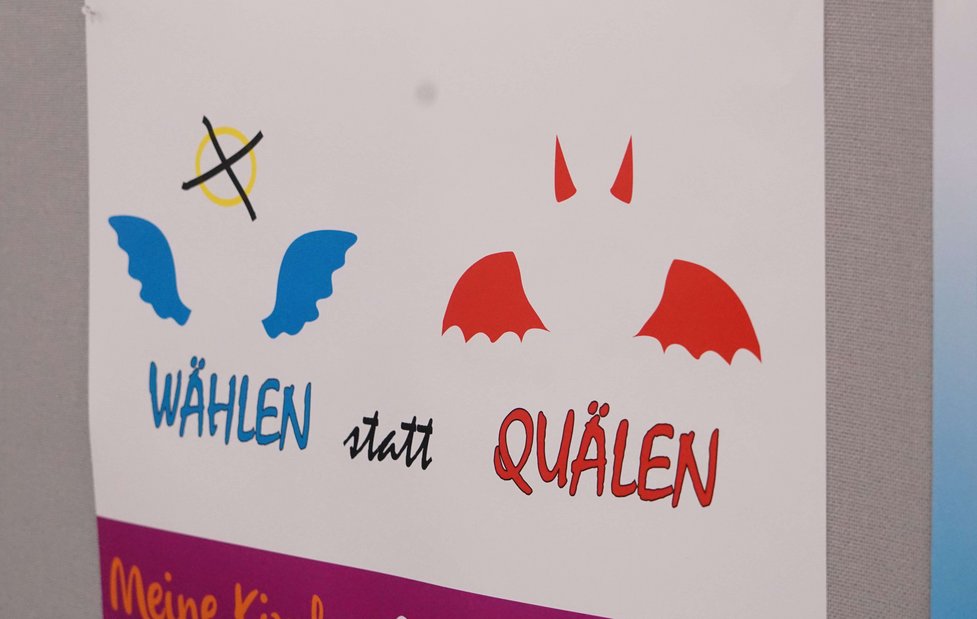

TOP 28 - Schülerwettbewerb zur Kirchenwahl „Get creativ“

Die Gewinner des von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg ausgeschriebenen Schülerwettbewerbs zur Kirchenwahl am 1. Dezember stehen fest: Es sind die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10a und 10b des Lichtenstern-Gymnasiums in Sachsenheim.

Sie erhalten 1.000 Euro für die Klassenkasse und wurden von Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July zu einem Besuch im Evangelischen Medienhaus nach Stuttgart eingeladen; außerdem trifft er sich mit den Schülerinnen und Schülern zu einer Diskussionsrunde.

July nannte die von einer Jury Anfang Oktober einstimmig ausgewählten Plakatentwürfe aus Sachsenheim „zielgruppenorientiert kreativ, pointiert und Aufmerksamkeit weckend". Außerdem zeigten die Zehntklässler „hohe graphische Kompetenz".

Die weiteren Preisträger

Den zweiten Preis, 500 Euro für die Klassenkasse, erhält die Klasse 10 des Humboldt Gymnasiums in Ulm. Ihr Wettbewerbsbeitrag war der Video-Kurzclip „Wir sehen uns an der Wahlurne“.

Außerdem gab es zwei dritte Preise mit jeweils 300 Euro: Ein dritter Preis ging an die Klasse 9 des Taus-Gymnasium in Backnang, die sich mit zwei Videos zur Kirchenwahl beteiligte. Im ersten Video interviewten die Neuntklässler Schüler und Passanten, im zweiten erklärten sie Regeln und Ablauf der Kirchenwahl, an der alle Kirchenmitglieder ab vollendetem 14. Lebensjahr teilnehmen dürfen.

Ebenfalls einen dritten Preis erhält die Klasse 10 des Quenstedt-Gymnasiums in Mössingen, die eine Plakatreihe entworfen hat.

Spontan habe sich die Jury zur Vergabe eines Sonderpreises entschieden, erklärte Oberkirchenrat Norbert Lurz als Bildungsdezernent der Landeskirche: 100 Euro für die Klassenkasse erhält demnach die Klasse 10 der Blautopf-Schule Blaubeuren.

TOP 29 – Überprüfung der arbeitsrechtlichen Regelungen bei der Anstellung nicht evangelischer Mitarbeitenden in Kirche und Diakonie sowie Erweiterung der ACK-Klausel und Kirchenpflege – Erweiterung der rechtlichen Anstellungsvoraussetzungen

Dürfen Menschen, die keiner christlichen Kirche angehören, bei der Kirche angestellt sein? Und wenn ja, in welchen Berufen? Diese Frage beschäftigt seit einiger Zeit die höchsten Bundesgerichte sowie den Europäischen Gerichtshof. Dieser hatte im April 2018 entschieden, dass kirchliche Arbeitgeber von Bewerbern nicht für jede Tätigkeit eine entsprechende Kirchenzugehörigkeit verlangen dürfen. Es müsse abgewogen werden zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und den Antidiskriminierungsgrundsätzen – und zwar in Bezug auf die konkrete Tätigkeit.

Rechtslage weiterhin unklar

Nach einem Einspruch gegen ein daraufhin erfolgtes Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist nun eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht dazu anhängig. Solange diese nicht entschieden ist, bleibt die Rechtslage unklar. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Professor Dr. Christian Heckel, sieht in einer Neuregelung in diesem Bereich eine wichtige Aufgabe der nächsten Landessynode – sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt sind.

In Bezug auf die Kirchenpflege hat die Landessynode mit der Änderung des Verwaltungsstellengesetzes den Kirchengemeinden größere Gestaltungsmöglichkeiten zugestanden. Damit sei der Antrag 20/17 zur Erweiterung der rechtlichen Anstellungsvoraussetzungen in der Kirchenpflege berücksichtigt, so Heckel.

TOP 30 – Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 107)

Eigentlich sollte nur über die sogenannte ACK-Klausel diskutiert werden. Diese besagt im Zusammenhang mit dem Mitarbeitervertretungsgesetz, dass nur Mitglieder einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in eine Mitarbeitervertretung gewählt werden können. Stattdessen legte der Oberkirchenrat dem Rechtsausschuss der Synode einen Entwurf zur grundsätzlichen Überarbeitung des Mitarbeitervertretungsgesetzes vor, in dem Änderungen des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eingeflossen sind.

Wer darf Mitglied der Mitarbeitervertretung sein?

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Professor Dr. Christian Heckel, erläuterte den Gesetzentwurf und ging ausführlich auf verschiedene Neuregelungen ein. Strittigster Punkt bleibt der Wegfall der ACK-Klausel. Der Entwurf sieht vor, dass nicht mehr nur Mitglieder einer ACK-Kirche, sondern alle Wahlberechtigten wählbar sind, die am Wahltag der Dienststelle mindestens sechs Monate angehören oder sich seit einem Jahr im Dienst der Kirche oder der Diakonie befinden. Bisher können nichtkirchliche Mitarbeitende nicht gewählt werden. Das führe zunehmend zu Problemen bei der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten, erläuterte Heckel. Außerdem würden Glaubwürdigkeitsprobleme gesehen, wenn Nichtkirchenmitglieder zwar in die Dienstgemeinschaft aufgenommen würden, sich aber nicht in der Interessenvertretung engagieren könnten.

Wegfall der ACK-Klausel umstritten

Im Rechtsausschuss wurde der Wegfall der ACK-Klausel nur mit knapper Mehrheit befürwortet. Einige Mitglieder des Ausschusses halten den Verzicht auf die Klausel jedoch für falsch. Andere möchten eine Entscheidung erst dann treffen, wenn das Bundesverfassungsgericht die anhängige Verfassungsbeschwerde bearbeitet und sich grundsätzlich zum kirchlichen Arbeitsrecht geäußert hat. Das Kollegium des Oberkirchenrat hat sich nicht eindeutig für oder gegen den Wegfall der ACK-Klausel geäußert.

Aussprache und Abstimmung

Nach einer kontrovers geführten Diskussion beschloss die Landessynode, die ACK-Klausel im Mitarbeitervertretungsgesetz beizubehalten; 47 Synodale stimmten für die „Kirchenpflicht“ für Mitarbeitervertreterinnen und -vertreter, 30 wollten sie aufheben, ein Synodaler enthielt sich. Die Novelle des gesamten Mitarbeitervertretungsgesetz wurde anschließend angenommen. In der entscheidenden zweiten Lesung enthielten sich zwölf Synodale. Es gab eine Gegenstimme.

Bei der Aussprache zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes ging es um die sogenannte ACK-Klausel. Ein Teil der Synodalen war der Meinung, dass durch die Klausel eine Zwei-Klassen-Anstellungsrecht begründet werde. Andere sahen sie als notwendig an, dafür Sorge trage, die Kirchenmitgliedschaft der MAV als Teil der Leitungsorgane von kirchlichen und diakonischen Dienstgebern zu sichern.

Der Oberkirchenrat stellte klar, dass die Mitarbeitervertretung ein mit dem Dienstgeber partnerschaftlich zusammenarbeitendes Mitglied der Leitungsorgane sei. Man müsse deshalb das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgericht zum kirchlichen Arbeitsrecht abwarten (siehe TOP 29), um über die ACK-Klausel im Mitarbeitervertretungsgesetzes entscheiden zu können. Deshalb empfahl er die Beibehaltung der Klausel zum jetzigen Zeitpunkt.

TOP 31 - Änderung des Kirchlichen Gesetzes über den Zusammenschluss der Evangelischen Kirchenbezirke

Bericht des Rechtsausschusses

Nachdem sich Ende 2018 die Evangelischen Kirchenbezirke Calw und Nagold und Anfang 2019 die Kirchenbezirke Weinsberg und Neuenstadt zusammengeschlossen haben, wollen nun die Kirchenbezirke Vaihingen/Enz und Ditzingen fusionieren. In diesem Zusammenhang sagte der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Prof. Dr. Christian Heckel vor der Synode: „Die kirchliche Basis sei im Vergleich zu den schwerfälligen Strukturreformbemühungen auf landeskirchlicher Ebene innovationsbereit“.

Änderung der Wahlkreise

Das Gesetz werde „im Wesentlichen den Gesetzen zu den Zusammenschlüssen der Kirchenbezirke Calw und Nagold sowie Weinsberg und Neuenstadt“ gleichen. Auch die Kirchliche Wahlordnung werde entsprechend angepasst, so dass es zu einer Änderung der Wahlkreise in der Kirchlichen Wahlordnung kommen wird, erklärte Dr. Heckel weiter. „Dies ist der erste Zusammenschluss von Kirchenbezirken, der zu einer Änderung der Wahlkreise führt. Folge ist, dass aus den beiden anderen Kirchenbezirken Leonberg und Mühlacker ein neuer Wahlbezirk gebildet wird“. Es liege daher nahe, dass der neue Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen zu einem einzigen Wahlbezirk in der Landessynode zusammengefasst wird.

Das Gesetz soll, mit einer Ausnahme, ab 1. Januar 2020 in Kraft treten.

______

Das Gesetz wurde bei zwei Enthaltungen mit großer Mehrheit angenommen.

TOP 32 - Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Stiftung Evangelische Versorgungsstiftung Württemberg

Bericht des Rechtsausschusses

Das Kirchliche Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes Errichtung der Stiftung Evangelische Versorgungsstiftung Württemberg und weiterer Vorschriften wurde in der Sommersynode 2019 eingebracht und an den Rechtsausschuss verwiesen. Mit dem Gesetz solle das vorhandene Stiftungsvermögen auch für die Versorgung der im Ruhestand befindlichen Pfarrerinnen und Pfarrer und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten geöffnet werden, so Rechtsausschussvorsitzende, Dr. Christian Heckel. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, „dass es sich bei der Beihilfe nicht um eine Versorgungsleistung handelt, sondern um eine Leistung, die ergänzend zur Besoldung und Versorgung gewährt wird“.

Der Gesetzentwurf wurde zur Kenntnisnahme an das Kultusministerium weitergeleitet. Dieses hätte „keinerlei Bedenken“, so Heckel weiter. Der Rechtsausschuss habe auf Nachfrage mitgeteilt, dass im Plan für die Kirchliche Arbeit 2020 die Voraussetzungen für die Zuführung zur Stiftung zum Zwecke der Absicherung der Beihilfe und damit zur Umsetzung des Gesetzentwurfs geschaffen werden müssten. Eine gesetzliche Verpflichtung liege jedoch nicht vor.

________

Das Gesetz wurde einstimmig angenommen.

TOP 33 - Rückblick auf die Arbeit des Rechtsausschusses

Der Dank des Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Professor Dr. Christian Heckel, an die gesamte Landessynode war zugleich ein Kompliment: Er danke dafür, „dass Sie unsere Beilagen nicht nur formal abgenickt, sondern unsere Erwägungen inhaltlich nachvollzogen und mit ihrer Diskussion und Ihren Änderungsanträgen begleitet und bereichert haben“.

In seinem Rückblick auf die Arbeit seines Gremiums während der vergangenen sechs Jahre skizzierte Heckel drei Schwerpunkte. Der erste: „Was ist es, das die evangelische Kirche zur evangelischen Kirche macht?"

Im Hinblick auf die Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) war dies für den Rechtsausschuss eine entscheidende Frage - und er erinnerte daran, dass die EKD in ihrer neuen Grundordnung entscheidende Impulse aus Württemberg aufgenommen habe: Die EKD ist demnach nicht per se Kirche, sondern nur als „Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen Kirche“. Schließlich, erinnerte der Ausschussvorsitzende, habe sich die EKD im Jahr 1948 nicht als Kirche, sondern als „Bund bekenntnisverschiedener Kirchen“ gebildet.

Um die kirchenrechtlichen Details zu diskutieren und zu klären, hatte sich Heckels Ausschuss im Oktober 2015 zu einem Studientag nach Bad Boll zurückgezogen. Die Vertreter der EKD haben „von uns erhebliche Anregungen“ mitgenommen, betonte der Ausschussvorsitzende.

Schwieriges Thema Segnung

Als zweites Schwerpunktthema nannte Heckel die bis heute heiß diskutierte Gottesdienstordnung zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Er skizzierte das intensive Ringen um eine Lösung mit den Worten: „Wie gehen wir damit um, dass die einen aus der Heiligen Schrift das Gebot ableiten, gleichgeschlechtliche Paare regulär in einem öffentlichen Gottesdienstes kirchlich zu segnen oder gar zu trauen, während die anderren der Heiligen Schrift umgekehrt das strikte Verbot jeglicher öffentlicher Amtshandlung entnehmen und eine dritte Gruppe hierin keine Frage das Schriftverständnisses, sondern des menschlichen Ermessens sieht?"

Auch bei diesem Thema gab es einen Studientag; diesen sowie zwei gemeinsame Sitzungen mit dem Theologischen Ausschuss bezeichnete Heckel als Glanzpunkte in der sechsjährigen Tätigkeit.

Kirchliches Arbeitsrecht

Der dritte von Heckel genannte Themenschwerpunkt begleitete sowohl seinen Ausschuss als auch die gesamte Synode bis zum letzten Sitzungstag der zu Ende gehenden Amtsperiode: das kirchliche Arbeitsrecht. So hatten die Kirchenparlamentarier nach kontroverser Diskussion entschieden, die „Kirchenpflicht“ für Mitarbeitervertreter in kirchlichen und diakionischen Institutionen beizubehalten.

Für Heckel ist das nur konsequent: „Jedes Arbeitsgericht wird fragen: Was ist unser Profil? Wenn wir unser konfessionelles Profil als solches nicht mehr zu erkennen geben, dann haben wir eigentlich kein Recht mehr, unser Arbeitsrecht unter Berufung auf das kirchliche Selbstbestimmungsrecht und die Religionsfreiheit im sogenannten Dritten Weg auszugestalten.“

Hohe Arbeitsbelastung

Insgesamt beschrieb Heckel die Arbeit seines Ausschusses als so intensiv und zeitaufwendig, „dass dies ehrenamtlich neben einem Beruf eigentlich kaum zu leisten“ sei. Insgesamt habe der Antrag etwa 45 selbstständige Anträge und 33 Beilagen sowie die dazu eingereichten Änderungsanträge behandelt.

TOP 34 - Förmliche Anfragen (Teil 2)

Im Rahmen der Vorstellung der Planungen und der Konzeption des Neubaus im Plenum und in den Ausschüssen wurde bei der Planung des Neubaus unter anderem über die Frage der künftigen Kapazitäten am Neubaustandort informiert.

Dabei war ein wesentliches Thema, dass die baurechtliche Situation am Standort Gänsheidestraße 4 mit Einschränkungen versehen ist. Deshalb wurden im Rahmen der Abwägung künftiger Lösungen und im Rahmen denkbarer Bauplanungen ausführlich auch andere Standorte geprüft und dies mit der Synode diskutiert. Dabei steht im Vordergrund, dass mindestens alle derzeit im Dienstgebäude untergebrachten Mitarbeitenden und Dienste auch im Neubau untergebracht werden können. Dies wäre auch bei einer weitgehenden Sanierung im Bestand die Ausgangslage gewesen. Durch die Neuplanung am Standort, ist auch durch flexiblere Möglichkeiten der Bürokonzeption schon nach der jetzigen Planung eine bessere Konzentration der Dienststellen möglich, etwa, weil vielfach die Mitarbeitenden in Teilzeit arbeiten oder Home- Office nutzen.

Das bedeutet, dass nicht jede derzeitige Außenstelle integriert werden kann, dass aber umgekehrt in erheblichem Maße die Möglichkeit besteht, derzeit in Außengebäuden befindliche Außenstellen/Filialen des Oberkirchenrates in das Büro- und Nutzungskonzept zu integrieren.

Die konkrete Belegung ist mit den Abteilungen und Dezernaten erarbeitet worden. Sie ist immer eine vorläufige, weil sich die Aufgaben und die Organisationen ändern. Das neue Gebäude kann diesen Veränderungen Rechnung tragen.

Über dieses aufgezeigte Potential wurde bei der Vorstellung der Planung informiert. Die Zusage alle Außenstellen integrieren zu können wurde dort nicht gemacht. Eine solche Möglichkeit hätte auch beim seinerzeit diskutierten Alternativstandort nicht bestanden, sodass die Nutzungs- und Erweiterungsmöglichkeiten dieser beiden diskutierten Standorte durchaus vergleichbar sind.

Dies bedeutet, dass aktuell im Rahmen der Erstellung der Nutzungskonzepte, die in Workshops der einzelnen Dezernate erarbeitet werden und hinsichtlich einzelner Stockwerke bereits abgeschlossen werden konnten auch geprüft wird, welche Außenstellen einbezogen werden können. Aus den obengenannten Gründen ist im Rahmen der aufgezeigten maximalen Kapazität eine Prioritätenentscheidung zu treffen. Dabei wird nach der schon 2018 erfolgten Planung nochmals danach zu fragen sein, welche Dienststellen im Sinne einer engen Vernetzung, wegen der zu erzielenden Synergien und aus Gründen der engen und guten Kommunikation im Hauptdienstgebäude zentriert werden sollten. Das betrifft bspw. das Dezernat 2 als sog. inhaltliches Dezernat oder das ZGM stärker als bspw. die ZGASt. oder das Rechnungsprüfamt.

Konkret und im Hinblick auf die gestellte Frage, kann zum heutigen Zeitpunkt festgestellt werden, dass beabsichtigt ist, Dezernat 2 in das künftige Neubaukonzept zu integrieren. Das bedeutet für die weitere Planung, dass die Mitarbeitenden des Dezernates 2 in den kommenden Wochen, also nach zeitlichen Möglichkeiten möglichst bis zum Jahresende in die weiteren anstehenden Workshops zur Ausgestaltung der Bürokonzepte mit einbezogen werden. Da die Bürostrukturen künftig offener als bisher sein werden (Kombibüros bis hin zu sog. Multispace Büros) und dies teilweise Umstellungen für die Mitarbeitenden in den Arbeitsweisen mit sich bringt, hat sich das Kollegium dafür entschieden, einen großen Teil der Belegschaft an der Frage der konkreten Ausgestaltung in solchen Workshops zu beteiligen. Deshalb und weil eine „TOP DOWN“ Entscheidung nicht sinnvoll erschien, liegt derzeit das Belegungskonzept erst in einer Grobplanung vor, die nunmehr Stück für Stück im Detail und mit den Mitarbeitenden ausgearbeitet wird, hinsichtlich einzelner Stockwerke auch bereits ausgearbeitet ist.

Ab Anfang des nächsten Jahres sollte der ausgearbeitete Belegungsplan aber stehen, sodass darüber auch berichtet werden kann. Dies umfasst dann auch eine Information über das Zusammenspiel innerhalb und zwischen den Dezernaten und einen Überblick über die konkrete Organisation von Sitzungs- und Tagungsflächen, des Andachtsraumes und der Kantine.

TOP 35 - Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

Über die Arbeit des Geschäftsführenden Ausschusses berichtete stellvertretende Präsident Werner Stepanek. Der Ausschuss hat unter anderem über die Prüfung der Jahresrechnungen der Landeskirche durch das Rechnungsprüfamt beraten. Nach dem Bericht der Prüfergruppe über den Schlußbericht des Rechnungsprüfamts hat der Ausschuss Entlastung erteilt. In der Sitzung vom 20. September 2019 wurde der Ausschuss darüber informiert, dass erstmals auch die Geschäftsstelle der Landessynode geprüft wurde, und zwar durch das Rechnungsprüfamt der Bayerischen Landeskirche. Solch eine Prüfung solle nach Ansicht der Präsidentin der Landessynode künftig einmal in jeder Legislatur erfolgen. Stepanek dankte der Prüfergruppe, bestehend aus den Synodalen Daferner, Münzing, Pichorner und dem Vorsitzenden Leitlein für die hervorragende Arbeit.

TOP 36 – Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes für die Evangelische Landeskirche in Württemberg

Der Ausschuss für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit bekräftigte den Antrag 17/19 der Sommersynode 2019. Sie forderte den Oberkirchenrat auf, ein Klimaschutzkonzept zu entwickeln mit dem Ziel, die Landeskirche bis 2050 Klimaneutral zu machen. Zielgröße und Zeitrahmen seien angemessen, befanden sowohl der Ausschuss als auch der Umweltbeauftragte der Landeskirche, Klaus-Peter Koch. Klimaneutralität bis 2050 sei nötig, um die Erderwärmung nicht über 2°C steigen zu lassen.

Kirchengemeinden und Kirchenbezirke miteinbeziehen

In ein neues Klimaschutzkonzept, das auf der Basis des Klimaschutzkonzepts 2012-2015 erstellt werden sollte, müsse neben dem Energieverbrauch auch die Bereiche Mobilität und Beschaffung enthalten sowie Fragen der Klimagerechtigkeit berücksichtigen, betonte die stellvertretende Ausschussvorsitzende, Ruth Bauer. Kirchengemeinden und Kirchenbezirke müssten mit einbezogen werden.

Die Landessynode stimmte dem Antrag mit großer Mehrheit zu.

TOP 37 - Rückblick auf die Abreit des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit

„Bei 40 Ausschusssitzungen und 50 zu behandelnden Anträgen wird deutlich, dass es den Mitgliedern des Ausschusseds nie langweilig wurde.“ So beschrieb Franziska Stocker-Schwarz die Arbeit des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit. Ihr Bericht war gleichzeitig der letzte offizielle Tagesordnungspunkt, den die 15. Landessynode behandelte.

Das Arbeitsfeld ihres Gremiums war breit. Stocker-Schwarz nannte als Themen nicht nur den von ihrem Ausschuss vorbereiteten Synoden-Schwerpunkttag „Kirche - mehr als Gebäude. Verkündigung durch Raum, Bild und Wort." Außerdem begleiteten die Mitglieder den Ideenwettbewerb „Kirche macht was. Aus Deiner Idee.“, bereitete die Synoden-Resolution gegen Prostitution vor und machte sich für die Energiewende stark.

Mit Bedauern erinnerte Stocker-Schwarz daran, dass sich ihr Ausschuss nicht mit einem Antrag "Aufbau einer flächendeckenden Ehrenamtsförderstruktur" hat durchsetzen können. Umso erfreuter reagierte die Ausschussvorsitzende deshalb auf die Empfehlung der 15. Landessynode an das am 1. Dezember zu wählende Kirchenparlament, das Thema Ehrenamt als inhaltlichen Schwerpunkt zu sehen.

Eine Mahnung richtete Franziska Stocker-Schwarz an ihre Mitsynodalen: So sollten "künftige Synodale darauf aufmerksam gemacht werden, dass solch ein Ehrenamt zwar Rechte, aber auch Pflichten gerade in puncto Anwesenheit beinhaltet."

Abschluss der 15. Landessynode

Ansprache von Alterspräsident Dr. Harald Kretschmer

„Ich bin der Meinung, dass man Gott überall finden kann, selbst in der Kirche, in der die Distanz zwischen Gemeinden und Kirchenleitung zunimmt und die viel zu oft beamtenhaft und pädagogisierend agiert“, sagte Alterspräsident Dr. Harald Kretschmer in seiner Abschlussrede vor der 15. Landessynode.

Armut, Flucht und Klimaschutz

Kretschmer hob besonders die Themen Armut und Flucht, Klimaschutz, Frieden und den Umgang mit Homosexuellen hervor, die immer wieder in den Synodaltagungen thematisiert wurden. Er erinnerte an die Hilfen für Flüchtlinge, die hier in Deutschland ankommen, und für die Bekämpfung von Fluchtursachen. Er appellierte an die Synode, jetzt klare Klimaschutzziele zu formulieren, denen Taten folgen müssten.

Frieden und der Umgang mit gleichgeschlechtlich orientierten Menschen

Kretschmer verwies zudem an das vielfältige Engagement für Frieden. Denn in allen Religionen gebe es ein großes Friedenspotential. Als Beispiele nannte er die „Erklärung zu deutschen Rüstungsexporten“, den Beitritt zur „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“ und den Runden Tisch „Rüstungskonversion“. In Bezug auf den Umgang mit gleichgeschlechtlich orientierten Menschen erinnerte der Alterspräsident die Vergebungsbitte des Landesbischofs bei der Sommersynode 2019 und fragte: „Wird diese Bitte um Vergebung Folgen für Kirche und gleichgeschlechtlich orientierte Menschen haben?“

Ansprache von Synodalpräsidentin Inge Schneider

„Wir sind miteinander angetreten, gemeinsam Kirche zu bauen und weiterzuentwickeln. Als Landessynode verstehen wir uns als geistliches Leitungsgremium“, betonte Synodalpräsidentin Inge Schneider in ihrer Schlussansprache.

Rückblick auf synodale Arbeit

Sie erinnerte ausführlich an viele Themen, die in der vergangenen Legislaturperiode besprochen und entschieden wurden – etwa die neuen Tauf- und Trauagenden, die neue Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die Flüchtlingsarbeit, der PfarrPlan und Projekte zu kirchlichen Strukturen. Die Beratungen zum Thema „Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren“ bezeichnete die scheidende Synodalpräsidentin als sehr belastend.

Dank für Zusammenarbeit

Schneider bedankte sich bei Landesbischof July für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für einen reibungslosen Ablauf der Synodaltagungen.

Für christliches Menschenbild werben

„Wo christliche Prägung in der Gesellschaft nachlässt, nimmt die Radikalität zu“, erklärte Schneider. Ohne das Wissen um die Gleichwertigkeit aller Menschen vor Gott drohe unsere Gesellschaft zu verrohen. Dies zeige sich beispielsweise an den Hassbotschaften im Internet. „Deshalb ist es unsere Aufgabe, für das christliche Menschenbild werbend einzutreten.“

Hoffnung und Zuversicht

„Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft“, sagte Schneider weiter, „denn die Hoffnung der Kirche liegt nicht in neuen Strukturen, Finanzquellen oder ausgefuchsten Werbemethoden. Die Hoffnung der Kirche liegt in Jesus Christus.“

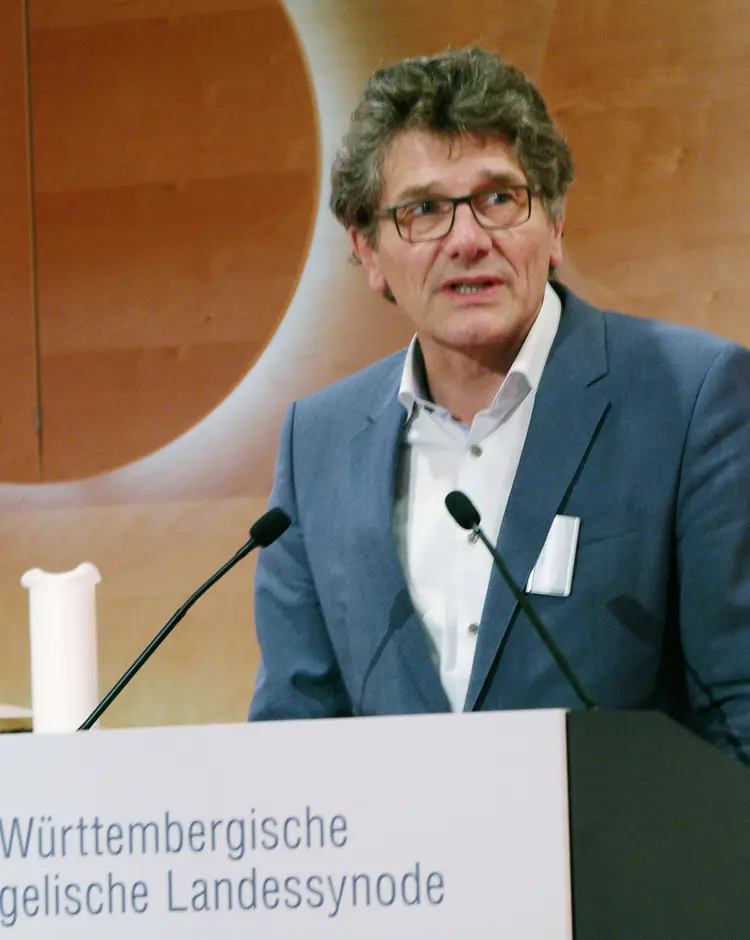

Ansprache von Landesbischof July

Für Landesbischof July ist die Synode „eine geistliche Weggemeinschaft, die den Rahmen für die Kirche als Organisation und Institution setzt“ – mit dem Ziel, dass das Evangelium von Jesus Christus in aller Welt verkündigt werde. July zeigte sich in seiner Abschlussansprache dankbar über die Urwahl, durch die die Synode gewählt wird. „Sie bildet viel mehr die Vielfalt unserer Landeskirche ab, als dies in anderen Landeskirchen geschieht“, erklärt er.

Harmonisches Zusammenspiel

Er verglich das Zusammenspiel zwischen Synode, den Ausschüssen, dem Kollegium und dem Landesbischof mit einer Musikaufführung. Es klappte nicht immer bei den ersten Proben, manchmal hätte man mehrfach üben müssen. Doch am Schluss hätte es doch immer wieder ein harmonisches Zusammenspiel gegeben.

Dank an langjährige Synodale

Landesbischof July würdigte alle langjährigen Mitglieder der Landessynode, die drei beziehungsweise vier Amtsperioden mitgearbeitet haben und sich zum Teil nun nicht mehr zur Wahl stellen.

Silberne Brenz-Medaille für Präsidentin Inge Schneider

Die scheidende Synodalpräsidentin Inge Schneider bezeichnete July als „besondere Präsidentin“. „Wir haben gut zueinander gefunden – auch in großem Vertrauen. Dies war für mich besonders eindrücklich in der schwierigen Segnungsdebatte“, so July. Schneider habe nicht nur viel Engagement und Detailwissen bewiesen, sondern sei auch bereit gewesen, „neue Einsichten und Überlegungen“ in ihr theologisches Weltbild einzubeziehen. Für ihr langjähriges Engagement erhielt Inge Schneider die höchste Auszeichnung der Landeskirche, die silberne Brenz-Medaille.

Abschlussgottesdienst in der Stiftskirche

Nach Schließen der Tagung trafen sich die Synodalen und Mitglieder des Kollegiums zum Abendmahl-Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche. Die Predigt hielt Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July.