Bekennen - vor Gott und den Menschen

Bekenntnisse der evangelischen Kirche

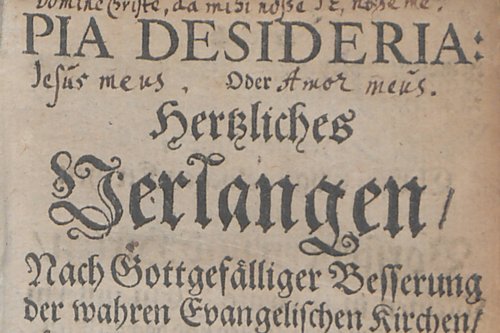

Christen bekennen ihren Glauben vor Gott und vor der Welt. Viele Bekenntnisse einen die unterschiedlichen Konfessionen, andere weisen die Unterschiede auf. Neben den Bekenntnissen aus der Zeit der Alten Kirche und der Reformation haben auch Glaubenszeugnisse aus dem 20. Jahrhundert bleibende Bedeutung erlangt.

Zwei grundlegende Dokumente der Christenheit fassen die zentrale biblische Verkündigung in einigen Kernsätzen zusammen: das Apostolische Glaubensbekenntnis, das aus der altkirchlichen Taufpraxis hervorgegangen ist, und das Nizänische Glaubensbekenntnis, das im Geist der Ökumenischen Konzile von Nizäa im Jahr 325 und Konstantinopel im Jahr 381 den Dreieinigen Gott und die Erlösungstat Christi näher umschreibt. Beide Glaubensbekenntnisse dienen konfessionell und ökumenisch als gottesdienstlicher Lobpreis Gottes und als theologisch verbindliche Lehraussage.

Die evangelischen Bekenntnisse der Reformationszeit verdanken sich unterschiedlichen Anlässen.

Als Anleitung zur Auslegung der Heiligen Schrift und Einübung im Glauben schrieb Martin Luther 1529 den Großen Katechismus für Theologen und Gemeindepfarrer und den Kleinen Katechismus für die breitere Öffentlichkeit, für Schule und Haus. Dieser Kleine Katechismus trägt durch seine praxisorientierte Konkretheit und seinen rhythmischen Sprachfluss bis heute zur Einprägsamkeit der Glaubensinhalte bei.

Zur Lösung der drängenden Religionsfragen und öffentlichen Anerkennung der lutherischen Reformation verfasste Philipp Melanchthon das Augsburger Bekenntnis, das am 25. Juni 1530 in Augsburg vor dem regierenden Kaiser Karl V. und dem versammelten Reichstag lateinisch und deutsch verlesen und von einer Gruppe evangelischer Fürsten und Reichsstädte unterzeichnet wurde. Für viele Landeskirchen ist es zur Bekenntnisgrundlage geworden.

Als Glaubenszeugnisse aus dem 20. Jahrhundert haben die Theologische Erklärung von Barmen und die Stuttgarter Schulderklärung bleibende Bedeutung erlangt.

Es ist zwar zu sagen, dass sich die württembergische Landeskirche nie auf bestimmte Bekenntnistexte festgelegt hat. Aber ein Blick in das Gesangbuch (S. 1483ff.) macht doch deutlich, dass man sich normativ verbunden weiß den beiden altkirchlichen Bekenntnissen, den entscheidenden Texten der lutherischen Reformation wie auch der Theologischen Erklärung von Barmen und der Stuttgarter Schulderklärung.

Leuenberger Konkordie

Im März 1973 wurde auf dem Leuenberg bei Basel die Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa verabschiedet. Mit der Unterzeichnung der Konkordie erklärten lutherische, reformierte, unierte und die vorreformatorischen Kirchen der Waldenser und Böhmischen Brüder einander Kirchengemeinschaft.

94 Kirchen haben die Konkordie unterzeichnet (Stand 2024). Kirchengemeinschaft bedeutet demnach, „dass Kirchen verschiedenen Bekenntnisstandes aufgrund der gewonnenen Übereinstimmung im Verständnis des Evangeliums einander Gemeinschaft an Wort und Sakrament gewähren und eine möglichst große Gemeinsamkeit in Zeugnis und Dienst an der Welt erstreben.“ (Art. 29).

Das theologisch Neue der Konkordie ist, dass Kirchen mit unterschiedlichem Bekenntnis und jeweils eigener Organisationsform miteinander eine Kirchengemeinschaft eingehen. Die Signatarkirchen der Leuenberger Konkordie bilden theologisch gesehen eine gemeinsame Kirche, weil sie im Kernbestand ihrer Lehre, ihrer Amtshandlungen und ihres Zeugnisses übereinstimmen und die Unterschiede keinen kirchentrennenden Charakter mehr haben. Das bedeutet, „dass verschiedene Kirchen bleiben und doch eine Kirche werden“, wie es die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland einmal in schöner Hegelscher Dialektik festgestellt hat.

Einheit in versöhnter Verschiedenheit

Der ehemalige Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Walter Kardinal Kaspar, pflegte die Leuenberger Konkordie gerne als „Schummel-Ökumene“ zu beschreiben, bei der alles so bleibe, wie es war. Damit übersieht er allerdings, dass die Kirchengemeinschaft in den evangelischen Kirchen intensiv gelebt wird. Dank der Leuenberger Konkordie feiern die württembergischen Lutheraner mit unierten Badenern und den methodistischen Gemeinden Gottesdienste mit Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft. Sie können dazu in 16 verschiedenen Sprachen aus dem gemeinsamen evangelischen europäischen Gesangbuch „Colours of Grace“ singen. Zur Feier des gemeinsamen Abendmahls muss der konfessionsverschiedene Ehepartner im evangelischen Bereich auch nicht erst konvertieren.

Quer durch Europa schließen sich auf der Grundlage der Konkordie evangelische Kirchen neu zusammen: Methodisten und Waldenser in Italien, Reformierte und Lutheraner in Frankreich und in den Niederlanden. Die Leuenberger Konkordie ist das einzige Einheitskonzept in der Ökumene, das tatsächlich zur Vereinigung von Kirchen geführt hat und insofern das einzig realistische Modell für die weltweite Einheit der Kirchen!

Das ist auch eine Zukunftsfrage für die württembergische Landeskirche. Wir leben in einer der am stärksten internationalisierten Regionen weltweit mit fast 30% Migranten, in wenigen Jahren wird die Hälfte der Bevölkerung einen internationalen Hintergrund haben. Die meisten von ihnen sind Christen. Wenn es nicht gelingt, diese Menschen und ihre Gemeinden in unsere Kirche zu integrieren, wird die Landeskirche in wenigen Jahren im Verhältnis zur Bevölkerung nur noch halb so groß sein. Die Leuenberger Konkordie bildet die Grundlage für den Zusammenschluss mit Gemeinden fremder Herkunft und Sprache und ist damit von existentieller Bedeutung für eine Volkskirche, die auch in Zukunft für alle Menschen da sein will.

Pfarrer Dr. Dieter Heidtmann

Kontakt

Ev. Oberkirchenrat, Dezernat 1: Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

Rotebühlplatz 10

70173 Stuttgart